-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

東日本大震災で東京電力・福島第一原子力発電所の事故が起こってから約15年が経つ。事後の調査・検証により、この事故の根底には、数々の防護策に穴を開けてしまうほどの組織文化のゆがみともいうべき問題が東京電力にあったことがわかっている。同様の構造は、他の日本企業でも後を絶たない不祥事や事故の背景にも当てはまりうることである。

本稿では、東京電力ホールディングスで安全啓発・創造センター所長を務め、安全最優先の組織文化への変革を目指し、全社員への啓発活動を行ってきた筆者が、組織心理学者エドガー・シャインによる組織文化の「3層モデル」などをもとに、なぜ世界最悪レベルの原発事故を防げなかったのか、組織文化の観点からその真因を考察する。

福島第一原発事故を招いた組織文化のゆがみ

2011年3月、最悪の事故が、東京電力・福島第一原子力発電所で起きた。二度とこのような過ちを犯さないため、同社で安全啓発・創造センター所長を務めた筆者は、事故の事実と教訓を胸に刻み、安全最優先の組織文化への変革に全社員とともに取り組んだ。

事故以前、営業部門において低炭素社会の構築を推進していた筆者は、事故から1年後、経営企画部門に転じ、会社の再生と社員の士気向上に腐心した。そして、加害者として世代を超えて責任を果たし抜く組織を構築し、一人ひとりの意識を改革するため、事故の事実と教訓を伝える取り組みを構想するに至った。

まずは、皆が知るべき、そして未来に残さなければならない「事実」の整理のため、2015年から有志とともに、史料のデジタルアーカイブ構築に取り組んだ。さらに情報を整理し、安全啓発施設を整備し2018年からは事故の事実と教訓を伝える全社員研修を始めた。約3万人の全社員を対象とした研修を4年間で2巡実施する中、私自身も講師として延べ1万人の社員と直接、対話した。

そして、一人ひとりに問いかけた教訓の本質を語り継ぎ、取り組みの過程で磨いた処方箋をあらゆる組織でも活用いただきたいという思いから、東京電力を退職した現在、これまでの経験やノウハウを共有することにより、さまざまな組織の変革を支援している。

東京電力の一人ひとりが、永遠に向き合い続けなければならない「原点」がある。それは、「なぜ、事故を未然に防げなかったのか」ということだ。全社員研修では、職場や年齢を問わずに集まったさまざまな社員が、筆者らの説明を受けた後、車座になって、未来への不安や職場の不満、現状への怒りや悲しみ、心の痛み、希望など、それぞれの本音を交え、心を通わせる対話を繰り返した。

出口の見えないトンネルの中を手探りで進むような感覚で取り組みを続ける中、常に社員に問い続けたことは、ただ一つ。「二度とこうした事故・不祥事を繰り返さないため、一人ひとりがいかにあるべきか」だった。

容易には答えの出ない、しかし、一人ひとりが当然備えるべき確固たる軸を自問し、それぞれの仕事を通じて行動に移すよう促し続けた。それが、どん底からの「組織文化」変革、ボトムアップによる「安全文化」構築への試みだった(詳しい組織変革の手法については、次回の記事で紹介する)。

では、そもそもこのような悲惨な事故が起きた原因として、科学技術や設備を扱う人と組織、すなわち東京電力の何が問題だったのか。

ある時、原子力事故の死線より生還した老技術者が、必死の眼差しで、こう訴えた。「この会社の文化を変えてください」

託されたとても重い宿題への長い探究の末、筆者がめぐり合ったのが「組織文化の3層モデル」だ。本稿では、東京電力の組織文化変革に取り組んだ筆者が学んだ教訓を、「組織文化の3層モデル」を用い、福島第一原子力発電所において事故が発生した根本原因を解き明かしていく。

あらゆる組織に属する皆さんが同じ轍を踏まず、人と組織が健全に成長するには、どうすればよいか。本稿をそうしたことを考える参考にしていただきたい。

事故を招いた組織文化を「3層モデル」で明らかにする

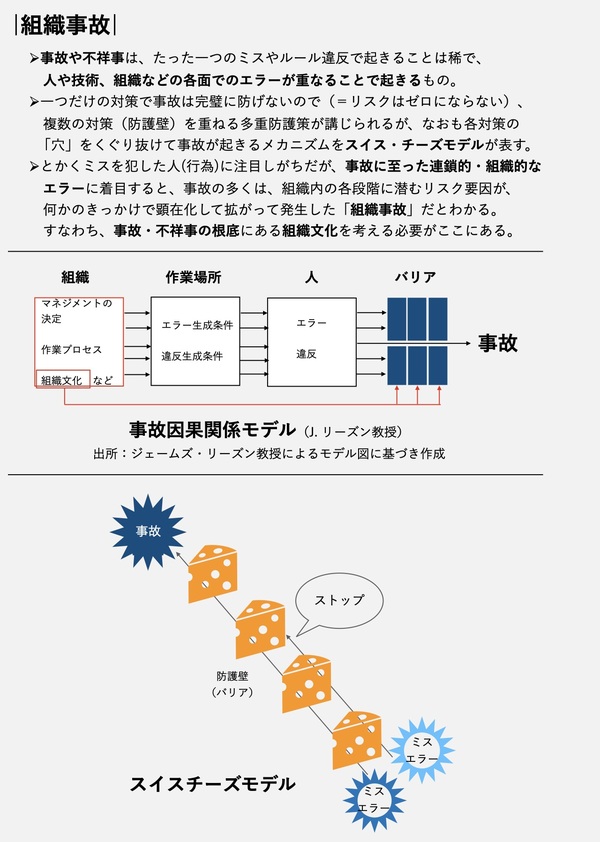

事故や不祥事は、直接関わった人や技術のエラーのみならず、それを誘発する組織文化などの組織要因が作用し、多重の防護策に穴が空いた結果として起こるものである(このことは、穴の空いたチーズに見立ててスイスチーズモデルと呼ばれる)。

あることがきっかけとなって危険が顕在化し、すべての穴をくぐり抜けると、航空、鉄道、プラントなどの業界で見られるように、組織や社会を揺るがす事故や不祥事(スイスチーズモデルの発案者でマンチェスター大学教授を務めたジェームズ・リーズンが提唱した「組織事故」)に発展する。その典型が、チェルノブイリや福島における原子力発電所事故だ。

このような事故の根本原因を追究すると、ほとんどの場合、根底にある「組織文化」の問題に行きつく。これは事故に限らず、製造業やサービス業で頻発する組織的不正などの不祥事でも、第三者委員会報告書で同様の指摘がなされている。

「組織」とは、目標を共有し、達成のために協働する人々の集まりであり、「組織文化」とは、組織内に共通する意識・行動を指す。「癖」や「らしさ」といった無意識の習慣ともいえる、共通の思考や行動パターンである。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)