-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

互いの評価を数値化し、可視化すると、みな無意識に強みを伸ばすより誰かに比べて凹んでいるところをテコ入れしようとする。調和を取ろうとする人間の衝動は、かくも強い。ハーバード・ビジネススクールでいま最も注目を集めるヤンミ・ムン教授の処女作『ビジネスで一番、大切なこと』、無料公開連載、最終回。

大学院で教え始めた頃、ゼミの学生たちの意欲を高めようと、ある方法を思いついた(そのときはいいアイデアだと思っていた)。学期の中間地点で、1人ひとり詳細な評価を行うことに決めたのだ。

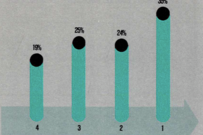

評価を学生に示してから数日後、非常に優秀なある学生が憂い顔で研究室を訪ねて来た。彼の評価は図のようなものだった。

彼は私に尋ねた。「どうすれば、ゼミでの議論で独創性を発揮できますか」

数週間もしないうちに評価の影響が明らかになった。全員が評価の低かった項目の改善に専念していた。

独創性を発揮していた学生たちは分析力を、優れた分析力を持つ学生たちは独創性を高めようと懸命だった。リポート作成であれ何であれ、強みをもっと伸ばそうとする学生は1人もいなかった。やがてゼミの議論は精彩を欠き始めた。

相違点を可視化するや、おかしな現象が起こる。当事者たちは、互いの違いを際立たせるのではなく、解消しようとするのだ。私にも覚えがある。これまで研究や指導法について何度も評価を受けてきたが、どんなに傑出した項目があったとしても、全体としてでこぼこがあれば、へこんでいる方を埋めたくなる衝動に駆られる。

企業も同じ罠に陥る。自動車のブランドマネジャーが認知度について市場調査を行い、図のような結果が出たとしよう。次にエネルギーを注ぐべきところはどこだろうか。

おそらく、1番弱い部分をてこ入れしようとするだろう。強みを伸ばすとか、競争相手を引き離すといった方面には気が回らないはずだ(2つの図を見比べてほしい)。

ポジショニングマップや市場調査に限らず、どんな分析手法にも言えることだが、自社の競争力を測るという前向きな努力が、結果的には均質化を促すムチになってしまう。ゼミで中間評価を行ったとき、学生の個性を消し、議論の質を落とそうなんて、これっぽっちも思っていなかった。しかし実際には、それが私のしたことだった。人事評価も同様で、似たり寄ったりの社員を育てるつもりはなくても、そういう結果を招いてしまう。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)