日本での人口ボーナス期は1990年頃までと考えられているが、この時期の日本の消費市場は可処分所得が増加する層が多く、将来に対して楽観的なムードがあったため、いわゆる右肩上がりの経済であった。また、労働市場としても、高度成長期には「集団就職」などのように農村部から都市部に若者が移動して給与所得者となる層が増加したため、比較的低賃金でも雇用が可能であった。しかし、1990年代以降、日本は人口オーナス期に転じ、消費市場としては住宅需要(およびそれに伴う家電などの需要)の低下に見舞われ、労働市場としても正社員の賃金が高止まり(いわゆる下方硬直性)してきた。

さらに日本では、少子高齢化という言葉に象徴されるように、高齢者福祉の負担増加など社会的な不均衡が問題になってきた。日本のみならず他の先進国でも、老年人口比率の上昇はヘルスケアコストの増加や年金支出などの公的な財務圧力を生み出すことになり、このことが政治的な問題(財政規律重視か、票になりやすい福祉政策の重視か)を複雑化させている。

高齢者市場が新たな機会として拡大するという期待はあるが、老後の不安が解消しないと消費に資金が回らないという懸念もある。結果的に貯蓄率が上昇する可能性があるが、国内企業の資金需要が伸びないために余剰資金をどう運用すべきか、という問題になる(成長余力のある新興国などに投資資金として回すというのが1つの解決策であるが、海外運用には失敗のリスクもついて回る)。雇用の長期化が進む一方で、早期引退や半現役・半引退といった第3の生き方も増える。とはいうものの、そうした余裕のある高齢者は一握りに留まると考えられ、現役世代の負担が増えることによる不公平感が大きな議論となるであろう。

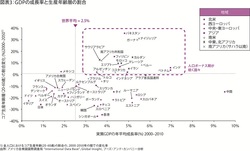

企業の長期的なグローバル成長戦略という観点から考えると、今後も人口ボーナス期にある新興国でのビジネスの比重(単に販売先としてではなく、雇用の場としても)を一定の割合に持っておくことが有効になりうる(図表3参照)。単に人口が増える(それによって需要も増える)からという理由だけで新興国市場を評価するのではなく、人口動態のステージまで踏まえて考えることが必要なのである。

*第7回は2013年11月18日(月)公開です。

グローバルな経営コンサルティング会社として、世界のトップ企業及び諸機関に対し、経営レベルの課題を解決するコンサルティング・サービスを提供している。全世界57事務所に3,000人以上のスタッフを擁し、クライアント企業との実践的な取り組みを通じて、「本質的な競争優位」と「差別化された優れたケイパビリティ」の創出を支援することを使命とする。

【連載バックナンバー】

第1回「長期的ビジョンはなぜ必要なのか」

第2回「グローバル市場の変化を見通す」

第3回「グローバルな10のメガ・トレンド」

第4回「第1のメガ・トレンド 環境保護主義」

第5回「第2のメガ・トレンド 資源をめぐる戦い」

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)