-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

ビッグ・ファーマの時代は終わったのか

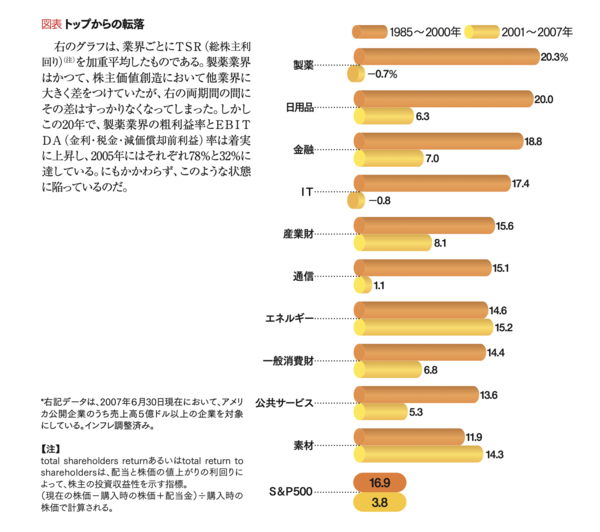

製薬業界は、優れた財務業績を達成すること、そして価値を創出することにおいて、長らく産業界の優等生だった。ところが、数年前から製薬業界の株式指標に変調が表れ始め、今後も優等生であり続けられるのか、それ以前に、生き残れるのかという懸念が広がっている(図表「トップからの転落」を参照)。

図表 トップからの転落

右のグラフは、業界ごとにTSR(総株主利回り[注])を加重平均したものである。製薬業界はかつて、株主価値創造において他業界に大きく差をつけていたが、右の両期間の間にその差はすっかりなくなってしまった。しかしこの20年で、製薬業界の粗利益率とEBITDA(金利・税金・減価償却前利益)率は着実に上昇し、2005年にはそれぞれ78%と32%に達している。にもかかわらず、このような状態に陥っているのだ。

*右記データは、2007年6月30日現在において、アメリカ公開企業のうち売上高5億ドル以上の企業を対象にしている。インフレ調整済み。

【注】

total shareholders returnあるいはtotal return to shareholdersは、配当と株価の値上がりの利回りによって、株主の投資収益性を示す指標。

(現在の株価-購入時の株価+配当金)÷購入時の株価で計算される。

実際、大手製薬会社15社の株主価値は、2000年12月から2008年2月までの間に、ほぼ8500億ドル減少し、PER(株価収益率)は平均で32倍から13倍に低下している。

投資家の信頼が低下した原因としてよく指摘されるのは、周知のように、製薬業界には現在、価格低下圧力の上昇、規制の強化、頻発する訴訟、ジェネリック医薬品の普及、R&D生産性の低下といった変化の嵐が吹き荒れていることである。

これらの変化は、業界全体にわたってコストを大きく上昇させ、売上高と利益のポテンシャルを縮小させている。私としても、これらが業界のボトルネックになっていることに異論はない。ただし私が見る限り、いちばんの病因はR&D生産性の低下である。

批評家のなかには、いわゆるビッグ・ファーマ(巨大製薬業)のR&Dエンジンは、もはや修復不可能ではないかと主張する人もいる。動きの鈍い恐竜は、敏捷な新興バイオテクノロジー企業にその地位を奪われるだろうというのだ。

しかし、そのようなことは絶対ないだろう。大きいことにはメリットもある。つまり、世界的規模で臨床開発を進め、そのために欠かせない技術プラットフォームを構築するにはクリティカル・マスを超える必要があるからだ。

R&D生産性を向上させるために必要なことは、巨大企業を小さな企業に分割することではなく、科学者の手に権限を戻すことである。そしてそれには、R&D部門を高度な専門性を持つ小さなグループに分割し、メンバーに指針と着想を与え大きな成功を実現できる研究者をリーダーにして、そのグループの統率を任せなければならない。