-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

イノベーション、その4つのうねり

企業の最優先課題として、イノベーションが再び脚光を浴びている。イノベーションはけっして一過性の流行ではなく、流行りすたりを繰り返しながら、経営者の平均在任期間とほぼ同じく6年ごとに、企業の成長要因として注目される。

しかし、「これからはイノベーションである」などと華々しく打ち上げておきながら、その後の施策が凡庸なために、尻すぼみに終わるケースがあまりに多い。その挙げ句、ひとたびコスト削減に傾くと、イノベーション・チームは人知れず解散となる。経営者が交代するたびに、新たなイノベーション志向が掲げられるが、やがてイノベーションの阻害要因という、古くて新しい難問に突き当たる。

過去5年間にわたり、私は研究のかたわら、さまざまな企業に助言してきたが、その間、企業競争力の真価を問う、少なくとも4つの大きなうねりがイノベーション・ブームを巻き起こしてきた。

第1のうねりは、1970年代末から80年代初頭にかけて世界的に起こった、情報化時代の幕開けである。それは、新たな産業が誕生する一方、既存産業が崩壊の危機に見舞われた時代だった。ベンチャー企業や海外の競合企業が、既存企業のお家芸を脅かしたのである。

ITが鈍重なメインフレームから、一般消費者向けのデスクトップ製品へと進化を始め、小さなガレージから出発したアップルなどの企業が、シリコンバレーをアメリカのイノベーション基地へと変えた。IBMはアップルのやり方を真似、社内の煩雑な制約を避けるため、フロリダ州ボカラトンにある薄汚れた施設でPCを開発した。

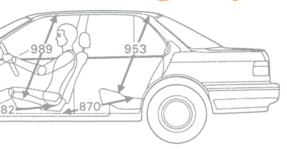

また、ソニーの〈ウォークマン〉やトヨタ自動車の乗用車など、品質に優れた日本製品は、その製品設計のみならず、その製造プロセスもイノベーションであった。ひるがえってこの新たな脅威は、日本企業以上のスピードで新しいアイデアを創出する仕組みを構築することを、アメリカ大企業に迫るものだった。こうして「TQM」(総合的品質管理)への取り組みが始まった。

第2のうねりは、80年代末、M&Aブームによる事業再編圧力である。企業資産が十分活用されていないと見るや、それを解き放とうとするもくろむ買収グループが、「株主価値」という御旗の下、伝統的企業を攻撃した。ヨーロッパでは国営企業が民営化され、資本市場の圧力にさらされるようになったことで事業再編が進んだ。

一方、イノベーション活動を支える重要な要素として、ソフトウエアが徐々に脚光を浴び始める。そしてITの戦略的価値が喧伝されるようになり、アメリカン航空の自動予約システム「SABRE(セーバー)」(Semi-Automated Booking and Reservation Environment)は独立事業として成功を収め、プロセス・イノベーションの手本としてあちこちで紹介された。

マイクロソフトのような巨大企業の台頭を許さず、おのれのアイデアと発明の対価を確実に懐に入れたいと望む企業は、次々に新規事業を立ち上げた。また、レバレッジド・バイアウト(LBO:被買収企業の資産を担保に調達した資金でその企業を買収すること)やマネジメント・バイアウト(MBO:経営陣による自社買収)、デリバティブ(派生金融商品)などの金融工学、銀行をほぼすべての金融業態と融合させる金融スーパーマーケットなど、一連の金融イノベーションが一大ブームを巻き起こした。

さらにグローバル製品が、この事業再編の時代の寵児となった。たとえばジレットは、80年代末に敵対的買収にさらされるが、これをどうにか阻止し、95年、世界共通規格のひげそり〈センサー・エクセル〉を、大胆にも世界共通の宣伝コピーによって発売して大成功を収めた。