-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

製品統合性こそ競争優位の源泉

顧客の獲得に成功する製品を次々と開発している企業がある。その一方、それに失敗してばかりいる企業もある。これら両者を隔てているのは「統合性(インテグリティ)」である。

製品はおしなべて、それを生み出した組織と開発プロセスが反映されている。成功を収めた製品、すなわち統合性の高い製品を開発している企業は、その企業自体が統合的(インテグラル)である。それは、組織構造や戦略にとどまらず、日常的な活動と個人の判断力にも端的に表れている。とりわけ後者が決定的な意味を持つ。そして、統合性の高い企業は、ライバルが容易に模倣できない競争優位を備えているものだ。

製品の統合性、あるいは組織の統合性が重要視されているのは、新製品を上市すれば競争を有利に運べるわけではなく、また性能や価格によって競争優位を獲得することも難しくなってきたからである。

もちろん、これまで多くの新製品が顧客を魅了し、興奮させてはきた。ヘンリー・フォードの〈モデルA〉などは、ディーラーのショールームの外に群衆が暴動のように押し寄せている様子が新聞の一面を飾った。

乗用車、コンピュータから航空機エンジン、産業機器に至るまで、いまなお新製品が競争の焦点となっている。品質の優れた製品を、より短期間で、より効率的かつ効果的に開発することが、競争上、全世界の企業における最優先課題である。

製品開発の重要性がなぜこれほどまで高まっているのか、理由は3つある。言うまでもなく、国際競争の激化であり、技術進歩の加速であり、そして顧客の洗練度と要求の高度化である。

したがって、消費財市場や産業財市場のほとんどにおいて、ほどほどの水準の商品ではおよそ競争に勝てない。しかし皮肉なことに、これら3つの要因に応えようとすると、製品の統合性を維持することが難しくなる。

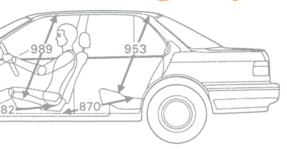

1987年、日本の自動車市場では、マツダと本田技研工業がそれぞれ4WS(四輪操舵システム)を採用した。その際、マツダは電気制御式、ホンダは機械式と、両社は異なる制御方式を用いたが、いずれも洗練度、経済性、信頼性の点では等しく優れていた。

70年代であれば、どちらも成功例として、しのぎを削っていたことだろう。しかし、時代は変わっていた。ホンダでは、新車を購入した顧客の大半が4WS搭載車を選択したが、マツダの4WS搭載車はあまり売れず、これを失敗と見る向きが多かった。

このように消費者の反応が対照的だったのはなぜだろうか。やはり、それは製品統合性の問題である。ホンダは4WSを〈プレリュード〉に搭載したが、このスポーティで進歩的なイメージを持った2ドア・クーペは、新技術と聞いて消費者が思い描く姿と大きく重なるものだった。製品コンセプトと新しいコンポーネントが違和感なく一体化しており、この結果、〈プレリュード〉が発するメッセージは潜在顧客たちの共感をそそるものだった。