-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

HBRと共に経営論の歴史を振り返る

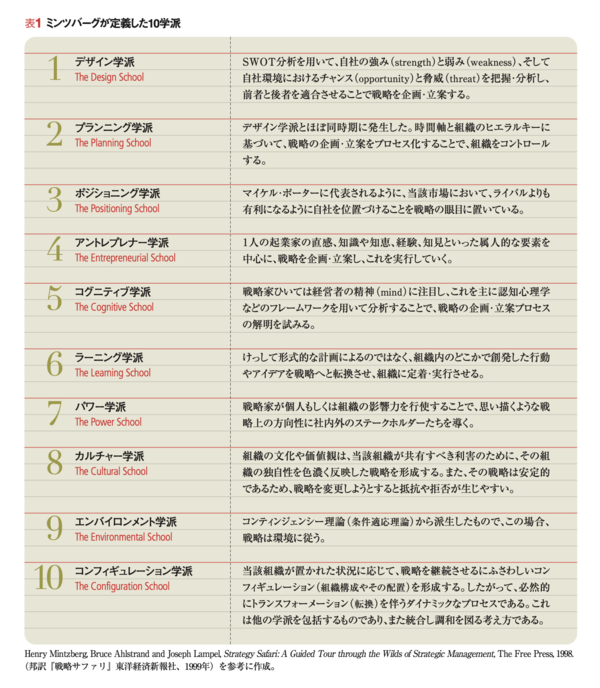

ヘンリー・ミンツバーグらが著した『戦略サファリ[注1]』では、戦略論を10の学派に分類している(表1「ミンツバーグが定義した10学派」を参照)。そのなかで、研究者や実務家がこれら学派に寄せた関心度(出版部数と注目度)を時系列に追いかけ、その推移について記している。

表1 ミンツバーグが定義した10学派

1. デザイン学派 ─The Design School─

SWOT分析を用いて、自社の強み(strength)と弱み(weakness)、そして自社環境におけるチャンス(opportunity)と脅威(threat)を把握・分析し、前者と後者を適合させることで戦略を企画・立案する。

2. プランニング学派 ─The Planning School─

デザイン学派とほぼ同時期に発生した。時間軸と組織のヒエラルキーに基づいて、戦略の企画・立案をプロセス化することで、組織をコントロールする。

3. ポジショニング学派 ─The Positioning School─

マイケル・ポーターに代表されるように、当該市場において、ライバルよりも有利になるように自社を位置づけることを戦略の眼目に置いている。

4. アントレプレナー学派 ─The Entrepreneurial School─

1人の起業家の直感、知識や知恵、経験、知見といった属人的な要素を中心に、戦略を企画・立案し、これを実行していく。

5. コグニティブ学派 ─The Cognitive School─

戦略家ひいては経営者の精神(mind)に注目し、これを主に認知心理学などのフレームワークを用いて分析することで、戦略の企画・立案プロセスの解明を試みる。

6. ラーニング学派 ─The Learning School─

けっして形式的な計画によるのではなく、組織内のどこかで創発した行動やアイデアを戦略へと転換させ、組織に定着・実行させる。

7. パワー学派 ─The Power School─

戦略家が個人もしくは組織の影響力を行使することで、思い描くような戦略上の方向性に社内外のステークホルダーたちを導く。

8. カルチャー学派 ─The Cultural School─

組織の文化や価値観は、当該組織が共有すべき利害のために、その組織の独自性を色濃く反映した戦略を形成する。また、その戦略は安定的であるため、戦略を変更しようとすると抵抗や拒否が生じやすい。

9. エンバイロンメント学派 ─The Environmental School─

コンティンジェンシー理論(条件適応理論)から派生したもので、この場合、戦略は環境に従う。

10. コンフィギュレーション学派 ─The Configuration School─

当該組織が置かれた状況に応じて、戦略を継続させるにふさわしいコンフィギュレーション(組織構成やその配置)を形成する。したがって、必然的にトランスフォーメーション(転換)を伴うダイナミックなプロセスである。これは他の学派を包括するものであり、また統合し調和を図る考え方である。

SWOT分析を提唱したケネス・アンドルーズらに代表される「デザイン学派」、そして経営計画の策定プロセスを体系化したハリー・イゴール・アンゾフらに代表される「プランニング学派」が1970年代を通じて支配的だった。

そして、奇しくも『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)の日本版が創刊された76年以降、マイケル・ポーターに代表される「ポジショニング学派」が台頭し始め、以来、戦略論の主流として広く定着していった。

90年代に入ると、ポジショニング学派と並行して、その原点をアルフレッド・チャンドラーにさかのぼる「コンフィギュレーション学派」、「学習する組織」の提唱者の一人ピーター・センゲなどで構成される「ラーニング学派」が評価されるようになる。

これらはあくまでミンツバーグによる類型化であり、必ずしも客観的に正当性が認められたものではない。とはいえ、どこか共通する部分がありながら、それぞれが独自性を有する戦略論を正しく観察するための視座を提供してくれる。

我々もそのような視座の一つを提供すべく、以下に、HBR誌に掲載されたエポック・メーキングな論文を振り返りながら、戦略論や経営コンセプトの変遷について紹介したい。

60年代

「断絶の時代」の始まり

「マーケティング近視眼」の指摘

68年、ピーター・ドラッカーは『断絶の時代[注2]』のなかで、「経済も技術も『断絶の時代』に入っている。我々は、この時代をさらに偉大な発展の時代とすることができる。ここで明らかなことは、技術、経済政策、産業構造、経済理論、ガバナンス、マネジメント、経済問題のすべてが断絶の時代に突入するということである」と、これまで続いてきた産業システムが否定される新たな企業社会の到来を予見した。

事実60年代は、ドラッカーに「断絶」と言わしめさせたほど、企業を取り巻く環境は不確実性と複雑性が高まり、マネジメントに非連続的な現象が起こった。それは、環境変化に最も敏感なマーケティングから始まった。去る2006年6月29日に他界したセオドア・レビットが60年に寄稿した論文、「マーケティング近視眼[注3]」はまさしく象徴的であった。

当時は大量生産をベースとした産業システムであり、ほとんどの企業が、投資した設備や施設を中心に事業運営していた。それは無理からぬことでもあったが、レビットはこれにあえて異議を唱え、顧客が求める価値を起点に企業活動や事業ドメインを考えるべきであると主張した。