デザイン経営の要諦

「デザイン経営」という言葉が日本で大きく取り上げられるようになったのは、2018年に経産省・特許庁から公表された「『デザイン経営』宣言」がきっかけである[注2]。この宣言ではデザイン経営を「デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営」と定義し、必要条件として(1)経営チームにデザイン責任者がいること、(2)事業戦略構築の最上流からデザインが関与すること、を挙げている。

筆者らはこの2点に加えて、組織を全体として上手く機能させるために、経営や戦略構築の最上流だけでなく、社員全員がデザインの力で能動的に動いていく、「デザインの民主化」が必要であると考える。デザインの本質は「人が動く仕掛けをつくること」である。ここでのポイントとして、3点を強調したい。

一つ目は、「人」の意味するところだが、これは企業に関わる全てのステークホルダーを含む概念である。すでに概念が社会に浸透している「デザイン思考」では「ユーザーの声を聞く」ことが重視されるが、デザイン経営は企業全体の変革手法として、すべてのステークホルダーが動くように、社員を含めた全ての声に耳を傾ける必要がある(ただし、後述するように、その全てをそのまま受け入れるのではなく、企業として、独自に受け止めることが必要である。あくまで主体は企業である)。

二つ目は、人を「動かす」ではなく、人が「動く」としている点である。人を無理やり動かすのではなく、人が能動的に、自然と動く仕掛けを作ることが重要である。そのトリガーになるのが「共感」だ。

三つ目は、その「共感」を生むため、企業として、自社の意思とユーザー理解をもとに設定したパーパスを「ストーリー」として発信していく必要がある。ストーリーとは、企業が社会に対して約束したいこと、成し遂げたいことの意味合いを、スローガンとしての文字ではなく、それが体現される一連のエピソードとして、様々な表現手法を用いて表現したものである。そのストーリーに共感した社員が自主的に活動をして新たなストーリーを描き出し、それが消費者に伝わって初めて「好きな企業」として選ばれる。

これらを踏まえ、デザイン経営の定義を改めて示すと、「企業としての意思に基づき、自社独自の目線でステークホルダーを理解し、自社の企業としての存在意義をストーリーとして社内外に体験させ、それを判断軸として企業活動を進めていく経営手法」である。

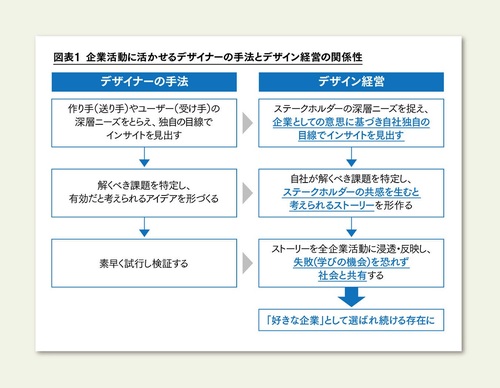

既存のデザイナーの手法との関連で示すと、図表1となる。デザイナーの手法を活用して、企業としての意思(企業として自社をどう捉えているか、どう変えていきたいか、自社自身を捉えておくこと)をすべてのステークホルダーに伝え、唯一無二の存在を志向していくのである。

第1回では、デザインを経営に活かすデザイン経営とその意義について、ソニーを例にして紹介した。このような取り組みはどんな企業でも実践しうると考えている。今回の連載では、第2回で、ソニー以外に実際にデザイン経営を推進して成果を出している企業事例を分析して、組織作りとそこで求められる人材像を提示していく。第3回では、その組織と人材を現実的に機能させていく手法を論じていく。

【注】

注1)https://www.jidp.or.jp/ja/about/firsttime/whatsdesign

注2)https://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180523002/20180523002-1.pdf

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)