日本企業におけるデザイン経営の意義と実践

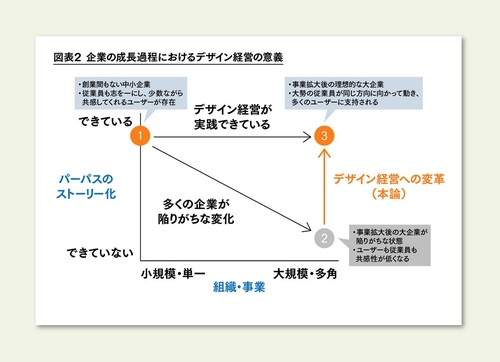

ここまで論じてきたデザイン経営の観点から企業の現状を分析するフレームワークを示したのが下図(図表2)である。縦軸は、連載第1回・2回で述べたパーパスをストーリーとして伝えることによる共感・自分事化、「パーパスのストーリー化ができている/できていない」という軸。横軸は、企業成長に伴う組織の規模や事業の変化を示した「小規模・単一事業、大規模・多角事業」という軸である。

創業してから間もない企業の多くは、図表2において、①「組織が小規模・単一事業で、パーパスのストーリー化ができている」状態に位置づけられる。企業のストーリーに強く共感して入社している者が多く、そうでない者が入社しても人数が少ないためにストーリーへの理解を深めやすい。組織は小規模で多くは単一事業である。このような企業では、自然と社員は企業のストーリーに共感し、業務を自分事として遂行し、組織間の壁がないため横の連携もしやすい。社員が自発的に人を動かす仕掛けを作りやすい環境であり、デザイン経営を実践できている状態である。

その後成長に伴い、組織の規模が大きくなり、事業は多角化する企業が多い。企業のストーリーがわかりづらくなり、ストーリーに対して社員が共感できず自分事として捉えられなくなる傾向が強まる。図表2で言えば、②の位置に移りがちである。事業間・組織間の壁も高くなり、社員が自らストーリーを体現できる環境が制限され、新しい活動が生まれにくくなる。

これに対して、「大規模な組織で事業が多角化していても、パーパスがストーリーとして伝えられている」状態が③に位置する企業である。この状態を目指すためには、どうしたら良いか。デザイン経営を実践することである。これまでの事例で論じていきたい。

一つ目は、社員を巻き込み、社員が自ら決めたストーリーを作ることである。第1回で紹介したソニーは、全ての社員の意見を元にしてパーパスである「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」を作った。第2回で紹介したコニカミノルタは、各社員が成し遂げたいことと経営ビジョンとの接続を図る活動を行い、社員が「自分たちが自社のストーリーを作っている」と自分事として捉えられる体験を実現している。多様な人材が共感し、自分事として能動的に体現しようと思えるストーリーを作るには、現場対経営層ではなく同じ社員という立場で共に創り、社員が自らの意思で決めたと感じられる過程が重要である。

二つ目は、社員が会社を楽しみ、好きになることである。第2回で紹介したサイバーエージェントでは「会社を楽しもう」という社内スローガンを掲げ、個々人が会社を使って楽しむことを目指している。スローガンとして全社的に掲げることで、会社から与えられた業務をただこなすのではなく、「好きなことをして良い」と思える環境を作り上げている。社員が「楽しい、好き」という感情をベースに活動をすることで、体現したくなる企業のストーリーが自然と生まれる。

上記2つの要素は、社員一人ひとりが能動的に人を動かし活動するデザイン経営実践の第一歩となる。大企業は社員数も多く急激に変化することは難しいが、他者を巻き込み、会社を楽しむ意識を個々人が持ち、少しずつでも実践していくことが重要である。

* * *

全3回に渡って、日本企業の変革のための「デザイン経営」について連載した。第1回では、デザイン経営の定義、必要性、その成功例について紹介した。第2回では、デザイン経営を展開する上での組織作りや人材要件について説明した。第3回では、その組織と人材が機能するための環境の重要性と、大企業におけるデザイン経営の有効性と導入ポイントについて論じた。

優れたデザインが受け手の情感に訴えて、心を踊らせ、何らかの行動を生み出すように、デザイン経営は、ステークホルダーを能動的に動かす仕掛けを作っていくことである。ある種の優れたリーダーは、暗黙知としてデザイン経営的要素を実践している面があると思われる。筆者らが本稿で論じたのは、一部のリーダーだけでなく、経営者から従業員まですべての社員が自発的に、環境変化に対応して的確に活動していくようになる必要がある、ということである。それが、まさしくデザイン経営の実践である。先行きが不透明なVUCAの時代に企業が生き残るためには、その必要性は今後ますます高まっていく。本稿が、デザイン経営導入の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いである。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)