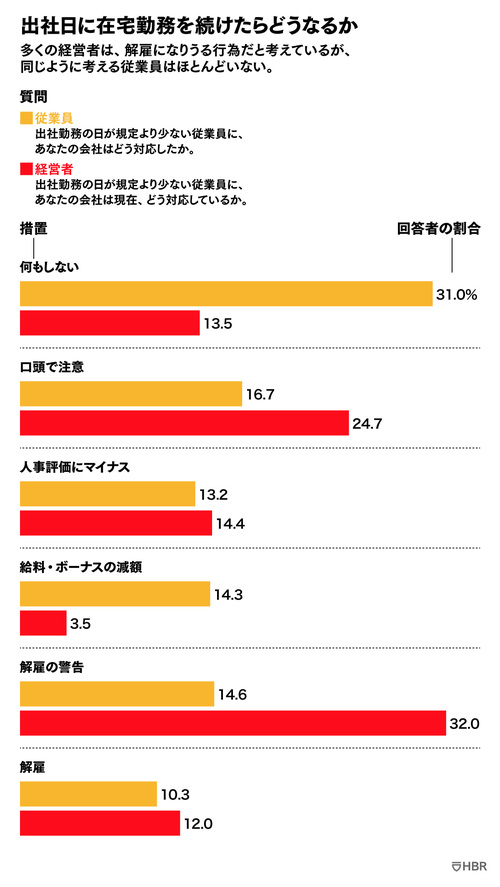

生産性以外にも、経営者と従業員の見方が分かれる部分がある。たとえば、出社しない従業員に対する懲戒処分についても、両者の見解は大きく異なる。そこで、出社日に家にいる従業員に何が起こるかを、経営者と従業員に尋ねてみた。すると、従業員は「何も起こらない」と答える割合が高い一方、経営者は「解雇になりうる」と答える割合が高かった。

こうした見解の違いは、在宅勤務について、さらに明確なポリシーが必要であることを示している。ほとんどの企業にとって最も取りやすい措置は、ハイブリッド制の導入だ。これは、全従業員の出社日を週に2~3日定めるもので、通常は火曜日~木曜日に設定されることが多い。月曜日と金曜日は、在宅勤務を選ぶ人が最も多い日だからだ。

出社日は、ミーティングやグループ活動、研修、ランチなどを予定して、全員が集まることの価値を従業員が見出せるようにすべきだ。また、指定された出社日は、コロナ禍前と同じように出社を義務とすること。子どもが病気になった、あるいは水道管が破裂したといった緊急事態でない限り、指定された日に出社しないことを許してはならない。一方、指定された出社日以外は、在宅勤務を積極的に奨励すべきだ。そうすれば従業員は、会社で起きていることに乗り遅れていると心配せずに、在宅勤務の恩恵を享受できる。

在宅勤務のような新しい働き方が、従業員と経営者の見解の相違を生じさせるのは当たり前のことだ。だが、この変化に適応する時間は、すでに2年以上あった。そしていま、新しい時代の輪郭がはっきりしてきた。現在、さまざまなエビデンスから適切に構築されたハイブリッドワークは、従業員と企業どちらの生産性も高めることが明らかになっている。この点では、経営者と従業員の意見は一致させる必要があるのだ。

"Research: Where Managers and Employees Disagree About Remote Work," HBR.org, January 05, 2023.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)