「アカロフのレモン市場」

2001年、3人の経済学者が同時にノーベル賞を受賞した。コロンビア大学のジョセフ・スティグリッツ、ニューヨーク大学のマイケル・スペンス、そしてカリフォルニア大学バークレー校のジョージ・アカロフである。3人とも情報の経済学の発展に多大な貢献をしたことが受賞理由だった。

「アカロフのレモン市場」とは、アカロフが1970年に経済学術誌『クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス』に発表した論文で紹介した、いまでもよく使われる例である(※6)。レモンとは、英語の俗称で中古車のことだ。

中古車と新車の決定的な違いは何だろうか。それは、出荷直後の新車と違って、中古車は「その正確な品質情報が、買う側にわからない」ことにある。中古車はそれまで別の誰かが乗っていたのだから、故障歴・事故歴があるかもしれない。あるいはエンジンが古くなって傷んでいるかもしれない。同じ車種・経年の中古車でも、1台1台「本当の価値」は異なり、それは買い手にわからないのだ。

他方で売り主、すなわち中古車ディーラーの営業マンは、当然ながらその中古車の「本当の価値」を知っている。もちろん一部の情報は買い手に開示するかもしれないが、すべての情報を開示する必要はない。このように、買い手・売り手の取引プレーヤーのどちらか一方だけが偏在的に特定の情報を持ち、もう一方が持たない状況を「情報の非対称性」(information asymmetry)と呼ぶ。完全競争の条件5が成立していない状態だ。この時、営業マンだけが知っている中古車の本当の状態・価値のことを「私的情報」(private information)と呼ぶ。

ここで、まず私的情報を持つ営業マンの「合理的な行動」を考えよう。例えば、ある中古車が外からは見えない故障を抱えていて本当は100万円の価値しかないのに、その情報を買い手が知る術がなかったらどうなるだろうか。営業マンが合理的なら、その情報は隠しつつ、より高い値段(例えば150万円)を買い手に提示するはずだ。このような行為を「虚偽表示」(misrepresentation)という。

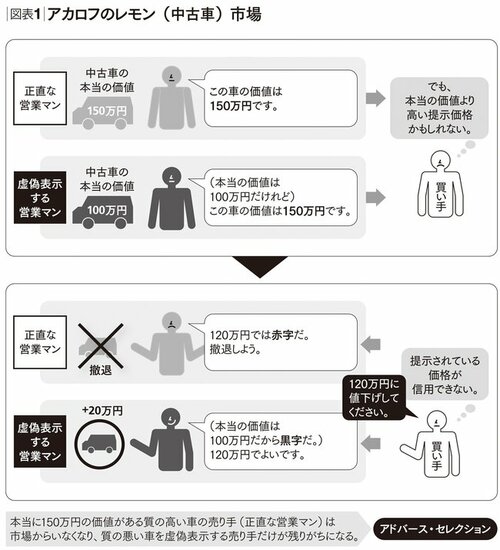

他方で買い手は、そもそも営業マンが情報を隠しているかどうかもわからない。しかし大事なのは、買い手が「これは中古車であり、したがって営業マンが情報を隠しながら本当の価値より高い売り値を提示する可能性がある」のは知っていることだ。だとすれば、買い手が合理的である限り、150万円という営業マンの提示価格を容易には信じないだろう。むしろ「少なくとも150万円のはずがない」と考えて、ディスカウント(例えば120万円)を求めるはずだ(図表1を参照)。

図表1

アドバース・セレクションとは何か

やっかいなのは、このディスカウントがどのような中古車取引でも起こりうることだ。もしかすると、この世には正直な営業マンがいて、その人は150万円の価値がある中古車をそのまま150万円で売ろうとしているかもしれない。しかし買い手側は、それが本当に150万円に値するかわからず、この正直な営業マンの提示額を鵜呑みにできない。150万円の価値を持つ中古車の営業マンも、本当は100万円の価値しかない中古車の営業マンも、どちらも同じように「この車は150万円の価値がある」と言うからだ。結果として、いずれの場合でも買い手はディスカウントを求めざるをえない。

この場合、本当に150万円の価値がある車を売りたい(正直な)営業マンは、120万円に値下げしては儲からないので、取引をしないことになる。結果、正直な営業マンは市場からいなくなり、本来100万円の価値しかない車を虚偽表示して売ろうとする営業マンだけが残る。まさに「悪貨が良貨を駆逐する」のである。

以上が情報の経済学における、最も基本的かつ中心的な問題である。ビジネスの現実に近づけるために完全競争の条件5を崩す(=情報の非対称性を取り入れる)と、私的情報を持つプレーヤーが虚偽表示するインセンティブが生じる。結果として、虚偽表示をするプレーヤーだけが市場に残りがちになる。これを「アドバース・セレクション」(adverse selection:逆淘汰・逆選択)と呼ぶ。

これは多くのビジネス取引で起こりうる深刻な問題といえる。虚偽表示をする質の悪い製品・サービスを持った売り手だけが市場に残りがちなのは、質のいいものを適正な値段で手に入れたい買い手には明らかに損失だ。結果、買い手は市場に参加する魅力がなくなり、本来なら成立するはずの市場取引が成立しなくなることもある(経済学では「薄い市場」(thin market)と呼ぶ)。

アドバース・セレクションは売り手にも問題である。特に虚偽表示をしないプレーヤー(先の例なら、正直な営業マン)は、せっかく自分がよいものを適正価格で売ろうとしても、買い手に信じてもらえないからだ。SCP・RBVでは完全競争の4条件を崩すことで企業は超過利潤を得られたが、完全競争の第5の条件(完備情報)が崩れることは、むしろ多くのビジネス・プレーヤーに不利益を被らせるのだ。そしてやっかいなことに、この問題は現実のビジネスのあらゆるところに潜んでいるのである。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

情報の経済学

SCP理論

リソース・ベースト・ビュー(RBV)

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 Milgrom, P. & Roberts, J. 1992. Economics, Organization, and Management, Prentice Hall, 同書以外にビジネスパーソン向けに組織の経済学を包括的に記した著書はほとんどないというのが筆者の認識だ。同書は日本でも『組織の経済学』(NTT出版、1997年)という名で刊行されている。初学者が組織の経済学の大枠をつかむための本としては、本書以外に伊藤秀史『ひたすら読むエコノミクス』(有斐閣、2012年)を推薦したい。

※2 完全競争の4条件については、第3章を参照。

※3 経営学では、経済学で発展してきた組織の経済学の知見を基礎としながら、自然言語を用いて理論記述することが多い。

※4 第1部冒頭でも述べたが、経済学では次章のエージェンシー理論を情報の経済学の一部ととらえられているが、経営学では両者を別に議論することも多いので、本書もそのような構成をとっている。

※5 あくまで「完備情報」(complete information)と呼び、「完全情報」(perfect information)とは呼ばないことに注意されたい。

※6 Akerlof, G. A. 1970. “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism,” Quarterly Journal of Economics, Vol.84, pp.488-500. なお後述するスティグリッツ等が発展させたスクリーニングの原点論文としてはStiglitz, J. E. 1975.“The Theory of ‘Screening,’ Education, and the Distribution of Income,” American Economic Review, Vol.65, pp.283-300. を、スペンス等が発展させたシグナリングの原点論文としてはSpence, M. 1973. “Job Market Signaling,” Quarterly Journal of Economic, Vol.87, pp.355-374. を参照。情報の経済学全体については、Stiglitz, J. E. 2000. “The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics,” Quarterly Journal of Economics, Vol.115, pp.1441-1478. が包括的なサーベイをしている。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)