私的情報を持つプレーヤーの対処法:シグナリング

一方、経営学で近年急速に応用研究が進み始めたのがシグナリングである。先のマイケル・スペンスが発展に大きく貢献した理論視点だ。

スクリーニングとは逆に、シグナリングは私的情報を持つプレーヤーのための理論だ。私的情報を持つ側の問題は「自分の情報が本当だと相手に信じてもらえない」ことなのはすでに述べた。就職市場の例なら、「虚偽表示をする可能性がある別の志望者がいるために、自分の『高い能力・真面目な性格』が就職したい企業側に信じてもらえないこと」がそれに当たる。ここでシグナリングとは、相手に理解されにくい私的情報の代わりとなる「わかりやすく顕在化したシグナル」を外部に送ることで、情報の非対称性を解消しようとするメカニズムである。

就職市場での代表的なシグナルは、志望者の「学歴」だ。志望者の能力・性格のような私的情報は企業が把握できないが、その人の学歴ならだれにでもわかる。そして一般によい大学に入るには、人はそれなりに優秀でなければならないし、真面目に勉強しなければならない。この理由で、情報の非対称性に直面する企業が「優秀で真面目な人」を選別するために学歴をシグナルにするのは、合理的な判断といえる。

企業の場合はどうだろうか。先にも述べたように、私的情報を持つ企業は、投資・融資の審査で不利になる可能性がある。あるいはスタートアップ企業が大企業と協業したくても、情報の非対称性が高ければそれは難しい。このような背景があるからこそ、会計の世界ではコーポレート・ディスクロージャー(情報開示)が大きなテーマとなっている(※1)。

他方で経営学では、私的情報を持つ企業が「戦略的に外部にシグナリングする」可能性について、研究が進み始めている。

例えば企業の認証取得は、典型的なシグナリング行為だ。認証は、外から見えにくい企業の「質」のシグナルとなる。ヨーク大学のブライアン・ハステッドら3人が2012年にSMJに発表した研究では、メキシコの433の自動車工場施設のデータから、企業=政府間の汚職問題が深刻な地域に立地する工場ほど、環境関連認証であるISO14001を取得する確率が高まることを明らかにしている(※2)。政府=企業の汚職が深刻な地域では、企業が環境問題に努力しても外部のステークホルダーに信じてもらえない(情報の非対称性が高い)ので、誰にでも見えるシグナルとして認証が必要なのだ。

また、スタートアップ企業が著名なベンチャーキャピタル(VC)企業に投資してもらうことも、その企業が「信頼に値する」という外部へのシグナルになりうる。先のロイヤーがハーバード大学のランジェイ・ギュラーティらと2013年に『アカデミー・オブ・マネジメント・ジャーナル』に発表した論文では、米国のバイオ・ベンチャー239社のデータを使った統計分析から、ステータスの高いVC企業から投資を受けている企業ほど他企業との資本提携を行いやすくなる、という結果を得ている(※3)。

ここで注意すべきは、シグナルには必ず「裏づけ」がなければならないことだ。企業が就職志望者の高い学歴をシグナルとして見なすのは、「その大学は入るのが難しく、そこに合格したということは、その人に学力と真面目さがある証拠」と裏づけられるからだ。逆に、その大学が「学力と真面目さ」以外の条件で受験者を多く合格させるようになれば、シグナルの裏づけは弱くなる。

例えば興味深いことに、最近は日本の大手企業人事担当者が、就職志望者の出身大学だけでなく、出身高校を重視するようになっているという(※4)。それは、有名私立大学などが筆記試験以外の方法でも学生を入学させるようになり、筆記試験で裏づけられていた学生の「学力と真面目さ」というシグナル効果が弱まっているからかもしれない。同様に、どの企業でも簡単に取れる認証はシグナルになりえないし、優れたVC企業から出資を受けるのも、それが大変だからシグナルになるのだ。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

情報の経済学

ゲーム理論

漫画『キングダム』の元盗賊・桓騎将軍は、なぜ無敵のビジネスリーダーと言えるのか

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 会計学分野のコーポレート・ディスクロージャー研究については、Healy,P. M. & Palepu, K. G. 2001. “Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature,” Journal of Accounting and Economics, Vol.31, pp.405-440. を参照。

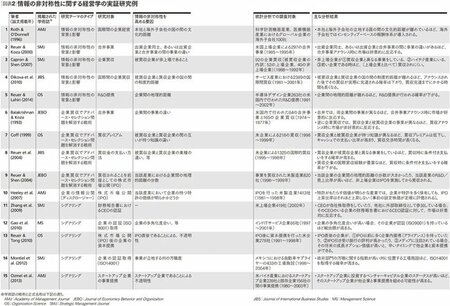

※2 Montiel,I. et al., 2012.“Using Private Management Standard Certification to Reduce Information Asymmetries in Corrupt Environments,” Strategic Management Journal, vol.33,pp.1103-1113. および図表2参照。

※3 Ozmel,U.et al., 2013. “Signals across Multiple Networks: How Venture Capital and Alliance Networks Affect Interorganizational Collaboration,” Academy of Management Journal, Vol.56, pp.852-866. および図表2参照。

図表2

※4 『プレジデントファミリー』2010年11月号。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)