-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

──第46回の記事:「弱いつながり」が革新を引き起こす(連載第46回)

──前々回の記事:情報の伝播に役立つ「弱いつながりの強さ」(連載第47回)

──前回の記事:イノベーションは辺境からやってくる(連載第48回)

強いつながりが、イノベーションを実践に落とし込む

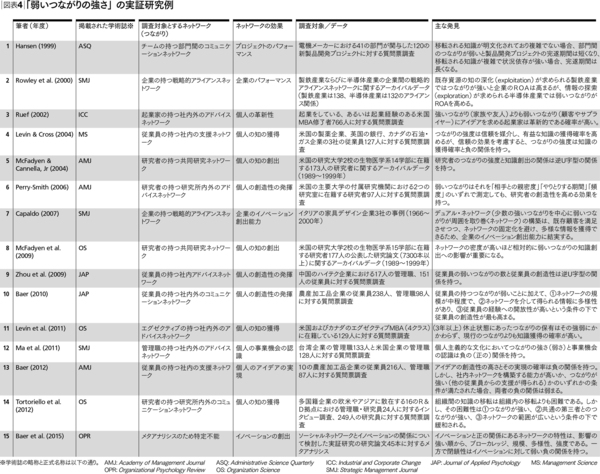

さてここまで、弱いつながりのプラス面を並べて来た。では「強いつながり」の方は、我々に常にマイナスなのだろうか。もちろん、そんなことはない。実際、図表4にあるように、強いつながりが人・企業にプラスの効果をもたらすという研究結果も多くある。

図表4

詳しくは、本書『世界標準の経営理論』で「ソーシャルキャピタル理論」(第27章)を解説する時に述べるが、例えば人と人が強いつながりにあるということは、両者の間に信頼関係が醸成されているということだ。結果、両者は強い信頼がなければ得られない、様々なメリットを享受できる。

例えば、「知の深化」(exploitation)である(第12・13章を参照)。イノベーションを実現するには、一度組み合わせされて「潜在性がある」と見込まれたアイデアは、収益化のために深掘りされる必要がある。実は先のクラッカードらのSMJ論文は、半導体だけでなく鉄鋼業界の統計解析も行っている。そして「鉄鋼業界では、むしろ合弁事業など『強いつながり』のアライアンスが豊かな企業の方が、事後的な業績がよい」傾向を明らかにしているのだ。

変化が激しく、技術進歩の陳腐化も早い半導体業界では、企業には知の探索がより求められる。一方で鉄鋼業界は、(半導体業界と比べれば)技術進歩のスピードがゆるやかで、少なくともクラッカードらが研究対象とした1990年代には知の深化がより求められていたと考えられる。結果として半導体業界では弱いつながりが、鉄鋼業界では強いつながりが相対的に有用だったのだ。

加えて、強いつながりが重要なのは「実行・実践」の局面である。新たに生まれたアイデアは、実行されてこそイノベーションたりうる。先のマーカス・バエアーが2012年にAMJに発表した論文は、米農産加工品企業の従業員216人のデータを使った統計解析から、「社内で生まれた創造的なアイデアが実行されるには、その人が社内で強い人脈を持っている必要がある」という結果を得ている※10。

この結果は、実行力には強いつながりが必要ということを意味する。一般に創造的なアイデアは、社内で潰されやすい。日本企業の文脈で言えば、稟議書が意思決定層に上がる前に却下されてしまうのである。しかし、社内に強い人脈を持っていれば、それは信頼できる仲間が社内に多くいるということであり、その人脈を活用して(根回しして)稟議書を上げ切れるのだ。

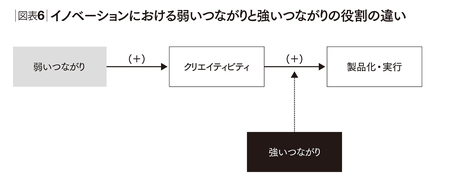

このように、例えば大きな組織でイノベーションを起こすには、弱いつながりと強いつながりの両方が必要、というのが筆者の理解だ。ただ、その役割が違うのである。図表6は、その関係を示したものだ。もし、そもそも自分の企業・組織にクリエイティブなアイデアが足りないのなら、それはその企業・組織のメンバーに弱いつながりが足りないということである。「チャラチャラしている人が足りない」ということだ。そうであれば、まずは組織のメンバーがもっと外に出て、弱い人脈をつくることが課題になるはずだ。

図表6

一方、「クリエイティブなアイデアは社内から出てくるにもかかわらず、それが最終的に実行されない」ことに問題があるのなら、課題はむしろ、社内の強い結び付きを活かして創造的なアイデアをサポートすることになるだろう。そうであれば、弱いつながりを持った創造性の高い人を「アイデアの実現」まで橋渡しする施策こそが必要だ。例えば、開発チーム内で「弱いつながりを持つ開発者は、社内で強いつながりを持ち、根回しができて、稟議書を上げられる上長とペアを組ませる」といった、ペアリングなどの工夫をすることが重要かもしれない。イノベーションを起こすのに必要なのは「チャラ男・チャラ娘と根回しオヤジの組み合わせ」ということだ。

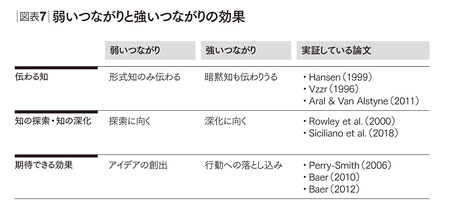

図表7はイノベーションに関して、弱いつながりと強いつながりが、それぞれどのような条件で重要となるかを整理したものだ。結局のところ、イノベーションには知の探索も深化も、アイデアの創造も実行も必要なため、「両方のつながりが重要」ということになる。とはいえ、いま日本に不足しているのは圧倒的に弱いつながりの方だと筆者は考える。

図表7

従来の日本企業の多くは終身雇用制の下、一企業で勤め上げる人が多かった。結果、多くの人材が社外との弱いつながりに乏しかったといえる。それどころか大企業では事業部間の交流さえ少ないことも多く、社内ですら弱い人脈が形成されてこなかった。だからこそいま感度の高い経営者・ビジネスパーソンが、企業・部署の範囲を超えて人を動かし、つなぐことを促しているのだ。

実は、少し前まで乏しかった「弱いつながり」は、いま急速に拡大しつつあり、そのスピードはさらに加速すると筆者は考えている。なぜなら、近年は前章で述べたような副業・兼業などの動きにより、リアルな世界での人と人との弱いつながりの機会が増えているのに加え、それを補完するかのようにインターネットやSNS上での弱いつながりが、世界中で急速に拡大しているからだ。その結果として起きているのが、「スモールワールド」現象の加速である。次回、この興味深い現象を解説しよう。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

「弱いつながりの強さ」理論

「会議が紛糾する」会社ほどイノベーションを起こせる

移動距離が長い人ほど「イノベーション」を起こせる

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※10 Baer, M. 2012. “Putting Creativity to Work: The Implementation of Creative Ideas in Organizations,” Academy of Management Journal, Vol.55, pp.1102-1119.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)