-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

──第46回の記事:「弱いつながり」が革新を引き起こす(連載第46回)

──第47回の記事:情報の伝播に役立つ「弱いつながりの強さ」(連載第47回)

──前々回の記事:イノベーションは辺境からやってくる(連載第48回)

──前回の記事:アイデアを実現する「強いつながり」(連載第49回)

スモールワールド現象

「スモールワールド」(small world)現象は、グラノヴェッターがSWT理論を提示する以前から、社会学者にはよく知られていた。有名なのはエール大学のスタンレー・ミルグラムが1960年代後半に行った、一連の実験である※11。

この実験でミルグラムらは、米国国内で任意の2人組(両者は互いに面識がない)を選び出し、ある一方に対して、もう一方の相手に届くように手紙を送るよう依頼した。とはいえ、その人は相手への面識がないから、自分の知る人脈のうちで「その相手に一番届きそうな人」に手紙を出すように依頼するのである。そしてその手紙を受け取った人は、さらにその最終目的の人に「近そうな人」に手紙を出すという、言わばチェーンメールの実験だ。

そしてミルグラムの研究結果からは、手紙を最初に出した人から最終目的の人までたどり着くのに経由する人数は、最短で2人、最長で10人、平均でわずか6人だったのである。6人を経由すれば、人口が当時2億人以上いる広大な米国で、他人同士がつながってしまうのだ。この興味深い現象は、「6次の隔たり」(six degrees of separation)と呼ばれる。

そして1973年論文で、グラノヴェッターは「スモールワールド(6次の隔たり)現象はSWT理論で説明できる」と主張したのだ。この主張はもう納得される方が多いのではないだろうか。「赤の他人に一番近そうな人」が、自分の親友である可能性は低い。結果、手紙を出す人は、「自分のちょっとした知り合い」になるはずだ。

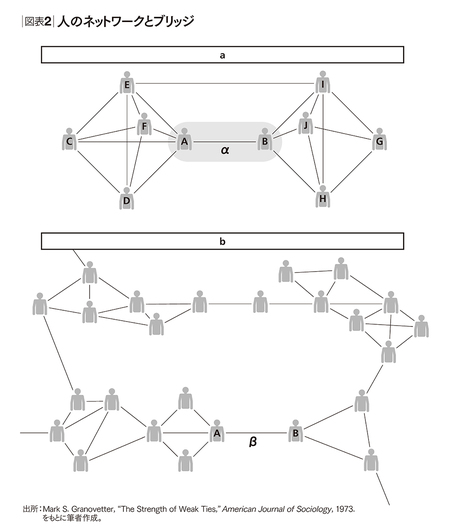

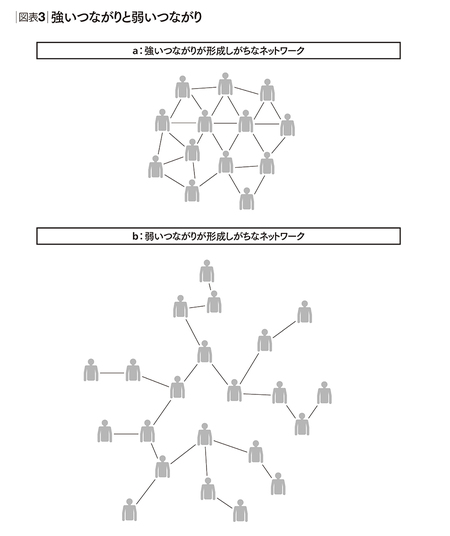

すなわち、弱くつながっている相手である。そして、弱いつながりはブリッジをつくる。図表2-bや図表3-bにあるように、ブリッジは広大なソーシャルネットワーク上で人と人を効率的につなぐルートだ。結果として、ブリッジ経由で「知り合いの知り合い」をつないでいけば、我々は誰とでも6人くらいを挟めばつながってしまうのである。

図表2

図表3

世界はさらに小さくなっていく

SWT理論に注目しているのは、純粋な学者だけではない。実はSNSの代表格フェイスブックの研究者もそうなのである。なかでも2012年に同社のイーサン・バクシーらが発表した論文は話題になった。

この論文でバクシーらは2008年9月から130日間にわたって、フェイスブック上にフィードされるニュースについて、「フェイスブック上のどのようなつながりにある人が発信・シェアしたニュースが、さらにシェアされやすいか」を、約340万の観測データから解析した※12。結果、以下の2つの事象がフェイスブック上で日々起きていることがわかったのだ。

発見① ──人は、フェイスブック上で頻繁に交流している「友だち」(例えば、相手のフィードに頻繁にコメントするような関係の友だち)が発信した情報を、シェアしがちな傾向がある。

これは、強いつながりの効果である。自分と近しい人が「発信した」情報は、心理的に周囲にシェアしたくなるからだ。しかし、より興味深いのは次の発見である。

発見② ──フェイスブック上の「友だち」がある情報・ニュースを「シェア」した場合、そのシェアされたニュース・情報をその「友だち」の友だちがさらに周囲にシェアする確率は、両者が頻繁に交流している場合より、両者に普段はほとんど交流のない場合の方が、はるかに高い。

バクシーは、「この発見②こそSWT理論を体現するものだ」と主張する。強いつながりの友だちが「みずから発する情報」は、周囲に知らせたくなるものだ(発見①)。一方、強いつながりの友だちが「シェアした情報」は、(これまで説明したメカニズムからわかるように)同じようなものである可能性が高い。よって目新しさはなく、そこからはシェアされにくいのだ。

一方、弱いつながりの友だちがシェアする情報は、これまで説明したメカニズムより、シェアされた人にも「目新しい」ことが多く、したがってさらに別の人にもそれをシェアしたくなるのである。すなわち、フェイスブックなどのSNS上で「シェアがシェアの連鎖を呼ぶ」のは、SWT理論の主張そのものなのだ。

SNSがない20年くらい前までは、人はリアルの弱いつながりを維持するのが極めて難しかった。せっかく一度出会って知り合いになっても、その後しばらく会う機会がないと、そのままつながりも疎遠になり、消滅してしまう。しかし現代では、一度人と知り合えば、SNSを使ってそのまま弱いつながりを維持できる。弱いつながりがそのままSNS上で維持され、結果として以前より弱いつながりが、世界中で爆発的に延びるようになっているのだ。

フェイスブック上のスモールワールド現象を、研究した結果もある。フェイスブック社のラース・ベックストルムとミラノ大学研究チームの共同研究では、同大学が開発したアルゴリズムをもとに全世界7.21億人のフェイスブックユーザーから全組み合わせのペアをつくり、「友だち」の「友だち」としてつながるまでの経由数を計算した※13。

その結果、世界中の人は、フェイスブック上では誰とでも平均で4.7人を経由すればたどり着くことがわかったのである。リアルなつながりでは「6次の隔たり」だったが、フェイスブックでは「4.7次の隔たり」に縮まった、ということだ(ちなみに同論文によると、米国内だけなら、これはさらに短くて4.4次だった)。

世界はスモールワールド化が加速している。知らずしらずのうちに多くの人が、フェイスブックやツイッターなどを通じた弱い結び付きの中でつながりを維持し、そこで様々な情報がスピードを持って遠くまで飛び交う時代に入ったのだ。そしてそれは、我々にまったく新しいレベルでの、スモールワールドの加速度的な情報波及をもたらしている。

2010年に中東で起きた「アラブの春」はその典型例だ。この政変では、テレビなどの既存メディアよりもフェイスブックでの情報交換が機能したといわれる。それはまさに弱いつながりの強さであり、中東で起きたスモールワールド現象だ。2011年に東日本大震災があった時も、多くの方が情報共有に役立てたのは、弱いつながりからなるSNSのツイッターだったと言われる。

一方、当時日本で全盛だったミクシィは、情報のシェアにはそれほど機能しなかった。ミクシィは「コミュニティ」という仕組みで強いつながりを重視していたので、大地震のような不確実性の高い状況での情報拡散には不向きで、弱いつながりからなるツイッターが向いていたということだ。最近なら、ツイッターやフェイスブックを通じていわゆるフェイクニュースが世界中で爆発的に行き交うのも、スモールワールド現象でとらえられる。

「世間は案外狭い」とはよくいわれるが、これは本当なのだ。我々は誰とでも、6人を挟めばほぼつながりうる。SNSのなかった時代はその弱いつながり・ブリッジが潜在的に存在しても、顕在化しなかっただけなのだ。しかし、いまや6次の隔たりは、4.7次まで短くなった。今後、さらに世界は狭くなっていくだろう。

そして、この極めて現代的な事象の本質は、すべてSWT理論で説明できる。半世紀近く前にグラノヴェッターが提示した理論が、21世紀のSNS時代に起きる様々な現象や、イノベーションに悩む現代企業への示唆を、実に切れ味よく説明するのだ。彼が社会学者であるにもかかわらずノーベル経済学賞候補の呼び声が高い理由が、これでおわかりいただけたのではないだろうか。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

「弱いつながりの強さ」理論

知の探索・知の深化の理論

情報の経済学

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※11 Milgram, S. 1967. “The Small World Problem,” Psychology Today, Vol.2, pp.60-67.

※12 Bakshy, E. et al., 2012. “The Role of Social Networks in Information Diffusion,” Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web, pp.519-528.

※13 Backstrom, L. et al., 2012.“Four Degrees of Separation,” Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference, pp.33-42.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)