(1)SNS

本書『世界標準の経営理論』の第25章でフェイスブックを取り上げて述べたように、SNSは主にブリッジング型の便益を提供する。しかし一方で、SNS内で密なコミュニティが生まれれば、そこではボンディングの便益も提供される可能性がある。

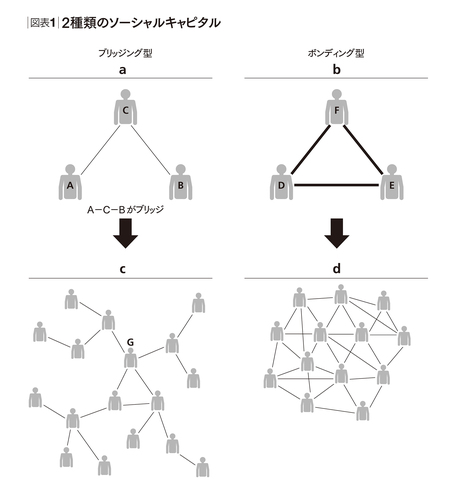

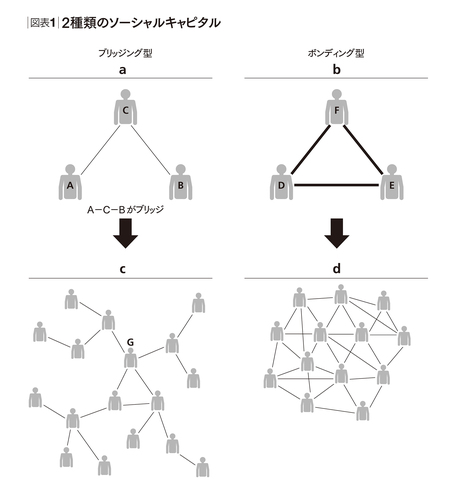

実際、皆さんの中にもフェイスブック上では、特定の友人グループと図表1-dのような状態にある方もいるのではないだろうか。このような密な友人関係では、デジタル上でも高密度な関係が形成されるから、そこでは信頼や相互監視のメカニズムが機能し、結果としてプライベートまで含んだ様々な情報を安心して交換する場合もあるかもしれない。すなわちフェイスブックなどのSNSサービスでは、「希薄なネットワーク」と「高密度なネットワーク」が混在しうるのだ。

図表1

実際、フェイスブック上でのブリッジング型とボンディング型のソーシャルキャピタルを比較した研究がある。ミシガン州立大学のニコール・エリソンらが2007年に『ジャーナル・オブ・コンピュータ・ミディエイテッド・コミュニケーション』に発表した研究では、米国のフェイスブックユーザー286人への質問票調査による統計解析から、5段階評価でブリッジング効果が3.81、ボンディング効果が3.72という結果を得ている。ブリッジング型の方がやや高いが、ボンディング効果も十分に確認できる※7。

なぜフェイスブックでは、ボンディング効果も働くのだろうか。様々な理由があろうが、その一つはフェイスブックの実名登録制にあると筆者は理解している。逆にツイッターは実名登録が義務でないこともあり、特に日本などでは匿名のままのユーザーが多い。結果として、(弱いつながりを促すなど)匿名制なりのメリットはあるものの、相互監視と制裁によって情報を共有するボンディング効果は発揮されにくい。

一方、フェイスブック上で密に人と人がつながっていれば、互いが互いを監視する閉じたコミュニティがそれなりにできうるので、そこで誰かが相手を出し抜こうとすれば、制裁が加えられる。すなわちフリーライダー問題が発生しにくいのだ。先のディ・ステファーノ論文ではシェフの「名声」が料理界の監視機能を強化したが、フェイスブックでは実名制がそれを機能させているとも言える。

(2)C2Cマーケット・プレイス、シェアリングエコノミー

一般のユーザーとユーザーをつないで、その間でモノ・知見を売り買いするC2Cマーケット・プレイスや、ウーバー、エアビーアンドビーに代表されるシェアリングエコノミーサービスも、ボンディング型ソーシャルキャピタルがその機能性に影響する。

こういったサービスでは、大量の人がつながり、その間で信頼・ノームを基礎にして取引が行われるからだ。例えば第5章でも取り上げたメルカリは、プロ転売業者の参入を巧みに抑え、一般ユーザーだけの間での取引を保証することで、いわゆる「素人の参加者」同士での安心感・信頼感を醸成して、顔を合わせない者同士の円滑な取引を可能にしている。

加えて、メルカリの出品者と購入者の評価の仕組みが、互いの相互監視機能に寄与していることは言うまでもない(本書『世界標準の経営理論』第5章参照)。ウーバーも、タクシー提供者などがユーザーによる評価で互いに監視しあえるからこそ、「不正なことはしてはならない」というノームが働いている。

(3)ブロックチェーン

さらに、今後の発展が期待できるブロックチェーン技術を使ったサービスは、まさにボンディング型のソーシャルキャピタルそのものだ。ブロックチェーンは「分散ネットワーク上で情報をセキュアかつ改ざんなく共有することができる技術」のことである※8。ブロックチェーン上では、そのサービスを使うすべての人がP2P(ピア・ツー・ピア)でネットワーク状につながり、互いに誰がどのような行動をしているかを世界中で全員が相互監視できる。まさに図表1-dのような高密度ネットワークのような相互監視機能が、世界レベルで働く技術なのだ。

図表1

そしてそう考えると、実はこのブロックチェーンの本質的な機能は、先に出てきた江戸時代の株仲間制度と変わらないことがわかる。株仲間制度も、参加する問屋が互いの「台帳」を見れることで、相互監視が働いた。ブロックチェーンもそれは同じなのだ。そう考えると、同技術が「分散型台帳技術」と言われるのもよくわかるだろう。

ただ、その相互監視できる広さが、従来までの村社会・ご近所付き合いなどと比べて圧倒的に広いのだ。仮にそこで不正を行えば、従来の株仲間・村社会同様に相互監視機能が働き、制裁を受ける。だからこそ不正を行わないというノームが働き、仕組みが機能するのだ。

リアルとデジタルのネットワークで働く、真逆の圧力

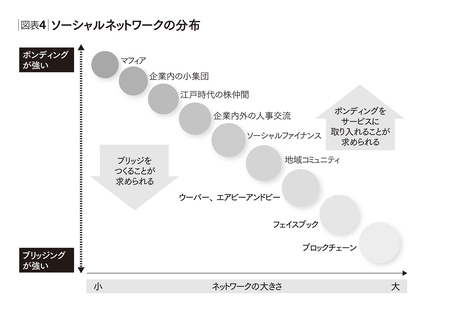

図表4は、本章で紹介した事例も含め、この世の様々なソーシャルネットワークを、筆者の判断で列挙したものだ。左から右に行くほどネットワーク規模が大きく、縦軸は上に行くほどボンディング要素が強く、下に行くほどブリッジング要素が強い。

図表4

これからのネットワーク時代を読み解くカギはこのバランス関係にある、と筆者は考えている。日本企業はこれまで「現場の改善チーム」「小集団活動」など、小規模での現場ネットワークに強かった。そこに同質の人が集まり、密につながることで、人々の間に信頼が生まれ、モラルの高い行動規範(=ノーム)が生まれ、QC活動などの現場活動が徹底されてきた。ボンディング型ソーシャルキャピタルに強かったのである。それこそが、1960~80年代の「経済キャッチアップ時代」の日本企業の競争力の源泉の一つだった、と筆者は理解している。

しかしこのボンディング化は、やや過度に行きすぎたのかもしれない。結果、終身雇用制の企業で人は社外に出ず、大企業では事業部間の交流もなくなり、チームの人員の同質化が進んだ。そして、多くの企業が「現場オペレーションは強いが、イノベーションは起きない」状態に陥ったのである。

一方、いま日本のビジネスに求められているものは、イノベーションである。それは「知と知の新しい組み合わせ」で生まれる。したがって、求められているのはむしろ「弱いつながり」であり、人と人をつなぐ人材だ。すなわち、ブリッジングである。だからこそ本書『世界標準の経営理論』の第24章や第26章で述べたように、ロート製薬の副業解禁、クロスフィールズ、One Japanなど、人と人を動かし、つなぐ仕掛けがいま注目されているのだ。図表4で言えばそれは、左上にあるものを下方向にドライブさせる仕掛けだ。

一方、いま世界で爆発的に伸びるデジタル上のつながりでは、逆の圧力が働いている。デジタルのつながりは基本的に弱く、薄いつながりである。ブリッジングが圧倒的に豊かな世界だ。図表4では右下にある。

しかし、デジタル上の世界ではフリーライダー問題が起きやすい。結果的に、そのままでは公共財の「集合知・貯まった情報やコンテンツ」を安心して使ってもらえない。したがって、この課題を乗り越えるために、ボンディング型の要素の取り込みが欠かせないのだ。

だからこそフェイスブック、メルカリ、ウーバーは、人々の信頼を高めるような仕掛けを組み入れることに注力している。図表4で言えば、右下に行きすぎている状態を、少し上方向にドライブできたサービスが成功しやすいのだ。ブロックチェーンに将来性が期待されるのも、まさに同技術は既存のデジタルサービスがこの右下に行きすぎている状態を解消できる決定打となりうるからだ。

このように、いま日本のリアルな人々のつながりでは「ブリッジング型を目指す」流れがあり、そもそもブリッジング型が強いデジタルでは「ボンディング型を取り込む」流れがある。このブリッジングとボンディングの、相反する流れの最適なバランスを見抜くことが、ネットワーク時代を勝ち抜くカギだといえるかもしれない。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

ソーシャルキャピタル理論

知の探索・知の深化の理論

情報の経済学

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※7 Ellison, N. B. et al., 2007 “The Benefits of Facebook 'Friends:' Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites,” Journal of Computer-Mediated Communication, Vol.12, pp.1143-1168.

※8 北野宏明「ブロックチェーンの活路は人工知能との連携にあり」DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー2017年8月号。