-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

縦割りを打破しようとする担当者ほど燃え尽きやすい

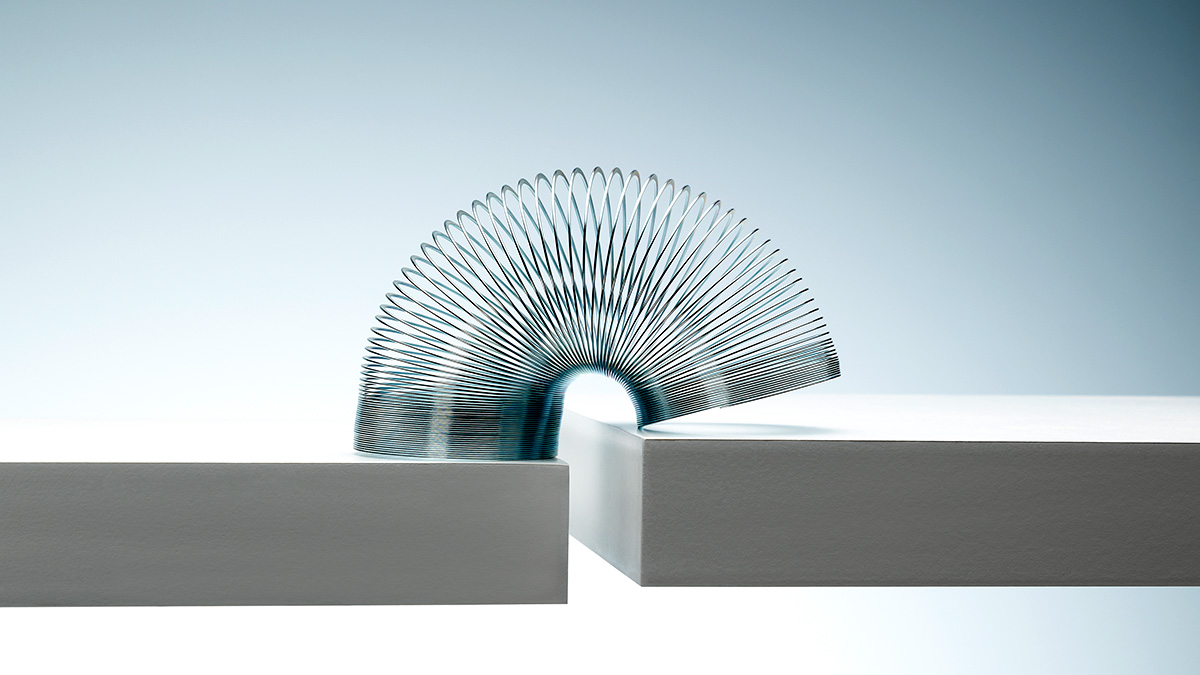

変化のペースが速く、複雑性が際立っている今日のビジネス環境において、社内のチームや部署、地域による縦割りの垣根を越えて協働することは、もはや「実現するに越したことはない」ものではなく、「実現させなくてはならない」ものになっている。企業のパフォーマンスを向上させ、イノベーションの扉を開き、社内のさまざまな活動のすり合わせを加速させるうえでは、それが不可欠なのだ。

学術的な研究と実務の経験の両方から明らかになっているのは、縦割りの垣根を打ち壊すプロセスに従業員を参加させることの重要性だ。そのような役割を果たす従業員──「境界連結者」や「ネットワークブローカー」などと呼ばれる──はしばしば、正式な役割の範囲を越えて、社内で互いにつながりを持っていない個人や部署の間の橋渡しをすることにより、アイデアや情報、リソースの流れを円滑化させている。

そのような役割を担う従業員は、自分自身のキャリアを前進させられるという調査結果もある。この種の活動に携わらなければ触れる機会がない戦略上の情報や、社内のさまざまな部署の知見を得ることができるからだ。

しかし、筆者らの最近の研究によると、縦割りの垣根を越えたすり合わせを実現しようとする場合、このような利点に比べると目立たないが、極めて重大なリスクもついて回るようだ。

筆者らは、2カ国で合計2000人以上の成人の働き手を対象に、フィールルドデータの収集、アンケート調査、実験を行った。すると、縦割りの垣根を越えて協働し、特に社内で異質な人たちの橋渡し役を務める人は、燃え尽き(バーンアウト)を起こしやすくなり、その結果として、職場の対人関係で好ましくない行動を取る場合があるとわかったのだ。

見えないコスト──認知面と感情面の過剰な負荷

これまでの研究では、境界連結者として行動することによる数々の恩恵が指摘されてきた。しかし、縦割りの垣根を越えた協働に取り組む人は、そうでない人よりも、認知面と感情面の負荷が大きく、燃え尽きが深刻化しやすいのではないかと、筆者らは考えた。また、そうした疲弊と燃え尽きがきっかけで、ほかの人に暴言を吐くなどの乱暴な振る舞いをしないかも知りたいと考えた。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)