-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

競争は産業構造に支配される

戦略プランニングの本質とは、競争に対処することにほかならない。しかし、往々にして競争をあまりに狭義に、しかも悲観的に考えがちである。経営陣の口から時々漏れる嘆きとは裏腹に、ある産業内の競争とは、偶然の産物でもなければ、また不幸な出来事でもない。

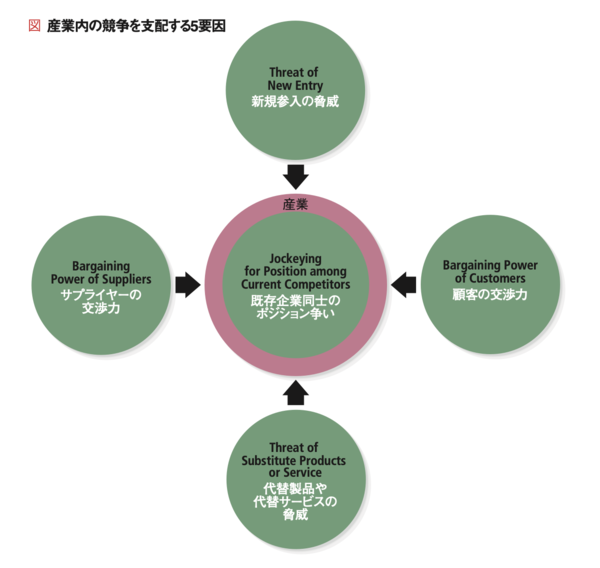

さらに、市場シェア競争は、競合企業との競争だけとは限らない。むしろ、産業内の競争はその産業構造に左右されるのであり、競争の要因は既存の競合企業以外にも存在する。「顧客」「サプライヤー」「新規参入のチャンスをうかがう企業」「代替製品」など、その姿はどれくらいはっきりしているか、その影響力はどれくらいかは産業によって異なるが、これらすべてが競争の参加者である。

図「産業内の競争を支配する5要因」に示したように、産業内の競争は5つの基本要因に左右される。またその産業の収益性は、これらの要因の相互作用によって決定される。

タイヤ、金属缶、鉄鋼など、競争が激しく、どの企業のROIも似たり寄ったりという厳しい産業もあれば、油田開発とその掘削装置、ソフト・ドリンク、サニタリー用品などのように、利益にあずかれる余地がまだ大きい産業もある。

経済学で言う「完全競争」下にある産業では、自由競争が保証されており、したがって新規参入も(退出も)きわめて容易である。ただし、長期的な収益性はというと、この類の産業構造は目も当てられない。それでも、産業全体における競争要因の影響力が小さければ小さいほど、高業績を上げるチャンスは高くなる。

競争要因の影響力がどうであれ、戦略立案者の目標はこれらの要因から身を守るために最適なポジション、逆にみずからに有利に働くように各要因をコントロールできるポジションをその産業内に見出すことである。

その産業内で競争する企業すべてにとって、競争要因の影響力が大きい場合もある。このような場合、競争要因とうまく折り合っていくには、各要因の表層的な部分に惑わされることなく、その深層まで掘り下げなければならない。たとえば、この産業は新規参入が簡単なのはなぜか。サプライヤーの交渉力は何に左右されるのかなどである。

競争を促す圧力の本質を理解することで、戦略のアクション・プランを立案するうえでの出発点が明らかになる。すなわち、その知見から自社の決定的な長所や短所が浮かび上がり、その産業内における自社のポジションが明らかになる。

そして、戦略のどこを変更すれば、業績を最大化できるのか、産業動向の影響によってチャンスあるいは脅威をもたらすものは何かがはっきりする。また、多角化するに当たって、どの産業に参入すればよいかを検討する際にも役に立つ。