-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

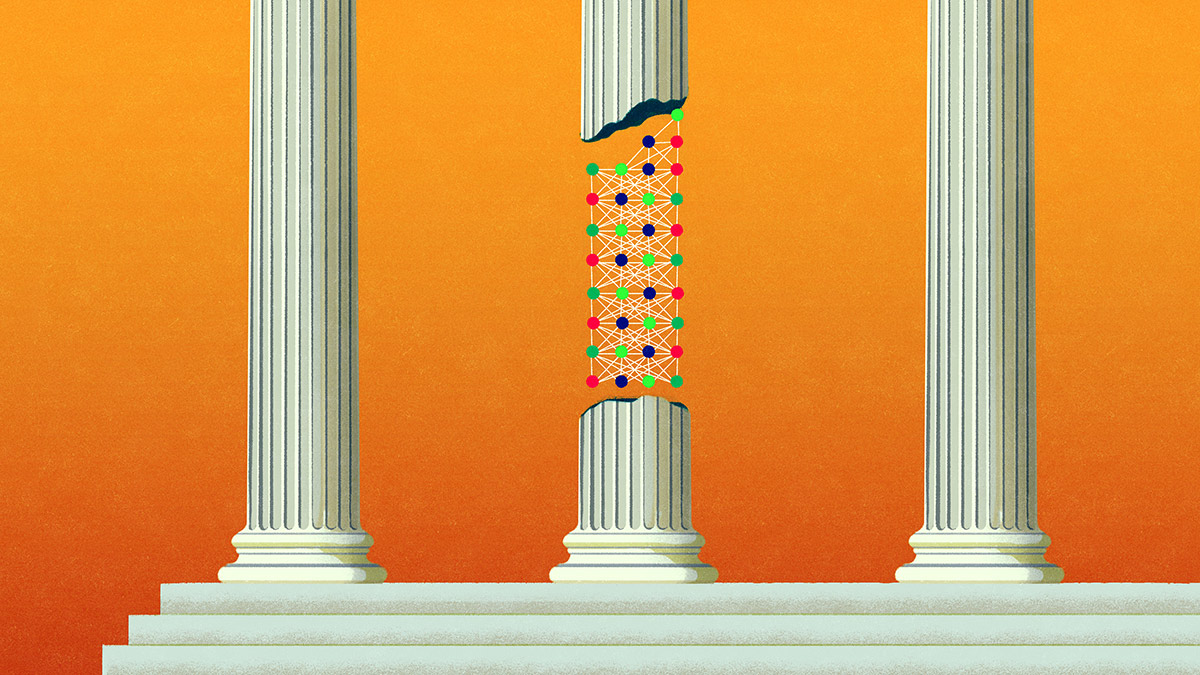

保守的な業界にありながら、不確実なAI導入を進めたムーディーズ

金融の分野では、業界の中核的企業が最先端技術の導入にまっしぐらに突き進む習慣はない。保守的な規制業界の多くにおいてそうであるように、リーダーはたいていアーリーアダプターになるリスクを受け入れるよりも、高くつく恥ずかしい失敗を避けることを選ぶ。

しかし2023年初頭、ムーディーズ──100年以上の歴史を持ち、リスクの体系的評価を生業とする会社──のCEOに就任して間もないロバート・フォーバーは、まさに前者を選んだ。

この動きは多数派とは反対の計算に基づいていた。生成AIの黎明期には、この極めて不完全なテクノロジーを積極的に導入するよりも、むしろ立ち止まるほうが、自社の未来にとってはるかに大きなリスクになると考えたのだ。

従来通りのやり方──そしてほとんどの企業が選んだ道──は、この新技術の欠点をテストして分析し、限定的なユースケースで小規模な実験を行い、不確実性の霧が晴れるのを待つことだった。モデルのハルシネーション、規制面の潜在的問題、透明性に関する疑問の狭間で、金融業界の大半は損失を被るリスクに注目した。

一方でフォーバーは、行動を起こさないことはムーディーズの事業にとって最大の脅威であり、AIは自社に著しいメリットをもたらしうる重要な機会だと考えていた。

そこで彼は、このテクノロジーを社内で採用することを決意した。ただし、一つ重要な問題があった。大半の変革とは異なり、この取り組みは最終ゴールが明確ではない。生成AI技術は驚異的な速さで進化しており、どのように活用すれば価値を生み出せるのかを示す実証済みのユースケースはなかった。フォーバーはこれを、霧の中に飛び出していくことに例えた。数歩先は見えるかもしれないが、その先は見えない。

これにより、一連の難しい疑問が生まれた。自社のAIロードマップをどのようにつくるのか。霧がすぐには晴れそうにないことを承知で、取締役会と経営陣、組織全体を、その道のりにどう参加させるのか。

イノベーションのための組織編成法、アントレプレナーシップ、技術戦略を研究する筆者は、ムーディーズのトップリーダー数人にインタビューを実施した。同社のアプローチは、企業が急速に進化するテクノロジーへの取り組み方をどう変革できるかについて教訓を与えてくれる。

始まり

2023年初頭、具体的にはオープンAIのGPT-3.5がリリースされた後、生成AIをめぐる話題がムーディーズ経営陣の注意を引いた。なかでもフォーバーは、新しいモデルでの実験とその能力の探索を始めた。ムーディーズ・アナリティクスの社長であるスティーブ・トゥレンコと彼は、生成AI関連のブログ、ツイート、ポッドキャストや投稿の盛り上がりは取るに足らないものではない、と判断した。このテクノロジーは、ムーディーズの事業の中核的要素を変革する威力を持っている──。

同社のアナリティクス部門は、調査リポートの作成と提供によって年間7億5000万ドルを生み出していた。生成AIは膨大な量のデータを把握、分析して合成し、質の高い要約文を作成することができる。その能力を前にフォーバーとトゥレンコは、リポートに根差した自社の収益源が脅かされかねない未来を見据えた。

2人が金融サービス業界の同業他社にも目を向けたところ、大半は慎重に様子を見守りながら待機していた。最も一般的なアプローチはAI評議会を立ち上げることであり、そこにはたいてい法務、技術、IT、コンプライアンス、リスク管理の代表者が含まれている。十分に慎重を期すことは理にかなっていた。100年間にわたり上昇相場、恐慌、不況、そして悪人による絶え間ない猛攻撃を乗り越えてきた金融機関は、リスクの管理と最小化を効果的に行うことで生き残ってきた傾向がある。

しかし今回の場合、行動は停止よりもはるかにリスクが少ないように思われた。となれば問題は、どこから始めるかである。

3つの基本原則

求められる変化の規模は相当なものであった。フォーバーは文化の完全な変革を望んでいたのだ。取り組みを開始するにあたり、彼は3つの基本原則を打ち立てた。

全員をイノベーターにする

経営陣はまず、組織全体に生成AIへのアクセスを許可した。そのために生成AIツールを最初から全従業員に配備した。人類史における他のどの技術変化よりも、生成AIはボトムアップ型のイノベーションを可能にするはずだ。チームが実験を進めるうちに、このテクノロジーにはイノベーションを大規模に分散化する能力があることがわかってきた。

目標は、従業員が各自の職務と会社全体の機能、両方の未来にみずから影響を及ぼすことができると思えるようエンパワーすることだ。フォーバーはこの考え方を表現するために、自分たちを「1万4000人のイノベーター」と考えるよう従業員に呼びかけた。

新しいアイデアを却下せず、足掛かりにする

次にフォーバーは、従業員に「Yes, and ...」(いいですね。そして~)のマインドセットを取り入れるよう求めた。この姿勢は法務、コンプライアンス、リスク管理の担当者にも、一般従業員に対しても同じように強調された。取り組みを成功させるには、すべてのグループからの賛同が必要だ。経営陣は生成AIに関して、どこかに障壁があれば、それが全体の障壁になりうると考えた。

成果を出す

最後にフォーバーは、目に見える価値をビジネスにもたらす取り組みを優先することの重要性を強調した。自由な実験と、実際の価値のバランスが重要だ。「気を散らせる要因」が高まる可能性に彼は気づいていたため、売上高や利益に有意義に貢献できるイノベーションが優先され、より多くのリソースが投入される仕組みを設けた。

これら3つの原則は、文化の見直しとイノベーションへの連携的なアプローチを推進すべく設計された。「組織のどこからでもイノベーションが生まれる可能性がある環境をつくり、リソースを与えることが重要でした。ただしそこには、我々の2つの中核的価値観である信頼と正確性を軸に連携を維持するための、適切な体制が必要でした」とトゥレンコは語る。

このビジョンを実行に移すために、ムーディーズは「生成知能グループ」(GiG)を立ち上げた。すべての従業員がいまや「もう一つの仕事」(ギグ)、つまりAIイノベーションを担っているというのがコンセプトだ。全従業員が組織の現場で生成AIの可能性を探るよう求められた。

これを背景に、GiGは組織中枢の小規模なイネーブルメントグループとして機能した。その役割は、新技術をいち早く検証し、最も有益なツールを組織に提供し、セキュリティ、信頼、正確性に関する義務が守られるようにすることだ。独立したAI部門を設けるのではなく、この体制は「1万4000人のイノベーター」の原則を取り入れたものである。

これほど大規模な変革のためには、社内のあらゆるレベルで懐疑派を納得させる必要があった。

フォーバーはまず、トップから始めることにした。生成AIの能力を実証するために、2023年第2四半期の取締役会議の冒頭で、架空の収支報告を行う自分自身のディープフェイク動画を見せた。取締役会はすぐに、生成AIがムーディーズの事業に劇的な影響を及ぼすであろうことに納得し、取り組みの強化に賛同した。

従業員を巻き込むために、フォーバーは3度の対話集会を主催し、会社への生成AIの影響に関する率直な議論を促した。集会はほとんど予告なしに開かれることが多く、大規模なアクセスとエンパワーメントに焦点が当てられた。対話の狙いは、抵抗感を好奇心に、そして最終的には熱意へと変えることだった。

文化の転換を実現するためには、組織全体に基礎レベルのAIリテラシーを育む必要があることも経営陣は認識していた。そのために独自の生成AI研修プログラムを立ち上げ、強力なインセンティブを付与した。ムーディーズ従業員の95%以上が研修を修了すると発動するボーナスに、資金を拠出するとフォーバーは約束したのだ。事務アシスタントから幹部まで、誰もが参加を期待された。

この研修は、それ以前の全社的な教育プログラムに比べるとはるかに技術的な内容だった。研修テーマに緊迫感やリアルさを加えるために、(プロの俳優ではなく)ムーディーズの従業員数人が「役者」となり、自宅のズームで収録した。学習をさらに深めるよう促すために、会社はユーチューブ動画のプレイリストと追加の読み物も提供した。

ボーナス支給の条件である95%の修了率は、年末までのカウントダウンの中で経過が公開され、年末の期限より大幅に早く到達して祝福された。このボーナスは年間報酬明細に「特別」賞与として別途記載され、全従業員に支給された。

数歩先しか見えない中でのマラソン訓練

ほとんどの組織変革は、組織をある起点から、目標とする状態へと移行させる取り組みを伴う。企業はA地点から出発し、B地点に移ることを目標とする。たとえばアドビシステムズが見事に成し遂げたように、伝統的ソフトウェア企業はクラウドベースのモデルに移行するかもしれない。あるいはジョン・ディアがトラクターの販売から精密農業ソリューションに移行したように、製品企業はソリューション提供企業になることを目指すかもしれない。

しかしこのアプローチは、生成AIに遅れずついていこうとする場合には通用しない。このテクノロジーは非常に速く発展しており、潜在的用途も極めて多いため、目標とする状態が不明確なまま継続的な変革のプロセスが求められる。企業はたえず適応を続ける必要があるのだ。

スピードが第1の目標だった。競合他社は大規模言語モデル(LLM)の技術評価に何カ月も費やしていた。ムーディーズはそれに倣うのではなく、より現実的なアプローチを取った。

「我々はこれらのモデルを、何カ月もの分析が必要な謎めいたブラックボックスではなく、活用に向けて『すぐに使える』ツールだと見なしたのです」とトゥレンコは語る。「我々の競争優位は、独自の基盤モデルの構築によって生じるのではないことは確実でした。当社固有のデータ資産、専門領域の知識、そして当社のブランドに寄せられた信頼に対し、モデルを素早くインテリジェントな形で活用することが優位の源泉になるのです」

ムーディーズは技術戦略として、AIの新しい機能を迅速に──たいていは市場で入手可能になってから数時間以内に──全従業員のデスクトップに統合した。PDFからの情報取得、音声のテキスト変換、画像分析など何であれ、市販のLLMに新機能が投入されるたびに、チームはそれらを社内の安全なインフラ内でほぼリアルタイムで導入した。同社はさらに、小規模な社内チームを立ち上げて、次々に登場する新しいサードパーティ製ツールで実験を行うためのサンドボックスを提供した。

ムーディーズのロードマップにおいて、提携もカギであった。2023年7月、社内で気運が高まる中、同社はマイクロソフトとの提携に向けて動いた。わずか6週間で締結されたこの提携は、アジュール(Azure)のクラウドインフラへのアクセスを提供する。ここにはオープンAIの一部モデルへの安全なアクセスも含まれる。

ムーディーズはさらに、オープンAI、アンソロピック、メタ・プラットフォームズ、グーグルの基盤モデルを土台とするオーケストレーションレイヤーを社内で開発した。このオーケストレーターは確率的推論のコストやモデルの強みといった要素に基づいて、異なるモデルにプロンプトを安全に割り当てることができる。チームが構築したローコードとノーコードのシステムによって、社内のどの部門も独自の新たなアプリケーションを迅速に開発できるようになったが、AIとのやり取りはすべてムーディーズの安全な環境内に留める必要があった。顧客の信頼を維持するために不可欠な要件だ。

これらの取り組みを通じて同社は安全性と敏捷性の両方を維持し、セキュアなインフラの中ですべての活動を安全に保ちながら、新機能が市場に現れると同時に従業員に提供した。

「1万4000人のイノベーター」プログラムの最初の数週間で、従業員は数百に及ぶユースケースを記録し、ムーディーズ独自のコパイロットでは数百万のプロンプトが実行された。顧客サービス部門は社内のアシスタント自作機能を実装して「カスタマーサービス・アシスタント」という新たなアプリケーションを作成し、使用開始から3カ月間で数百万ドルの節約を達成した。これらの多様なユースケースからの学びはすべて、同社初となる生成AI商業化の試みの土台となった。

生成AIの取り組みが始動してからわずか5カ月後の2023年末を前に、「ムーディーズ・リサーチ・アシスタント」が商用リリースされた。「我々のリサーチ・アシスタントの画期的な点は、AI技術だけではありません」とトゥレンコは説明する。「金融プロフェッショナルの仕事のやり方を理解しており、その専門知識を応用します」

エージェントの登場

フォーバーと経営陣は、生成AIのエコシステムにおける前例のない発展のスピードについていくために、最近の数カ月間は変革をむしろ加速させようと努めてきた。「エージェンティック・ワークフロー」という言葉が業界で話題になる前の2024年3月までに、ムーディーズはすでに独自のエージェントを構築、実装していた。社内でRecon.AIと呼ばれたこの取り組みは、新たなムーディーズがホワイトペーパーから実験に、そしてイノベーションの具現化へといかに速く移行できるかを実証するものとなった。

2024年12月、ムーディーズは生成AIの新たなパートナーとなったアマゾン・ドットコムとともに、AWSによるベッドロック(Bedrock)・エージェントの製品発表の舞台に登壇した。ムーディーズが採用したマルチエージェント方式は、顧客向けに包括的な金融リスクリポートを生成するよう設計されている。このようなリポートの作成は、以前は同社の経験豊富なアナリストが1週間を要していた。スーパーバイザー役のAIエージェントと複数のサブAIエージェントのチームは、同じ分析作業をわずか1時間で完了できる。

他社が学べること

ムーディーズの経験は、このテクノロジーを取り入れる方法についての具体的な教訓を他社に与えてくれる。

待つことには代償が伴う

生成AIのリスクを正しく見積もるには、行動を起こさないことのマイナス面を重く考慮しなければならない。ムーディーズにとって何もしないことの危険性は、いまや参入障壁を下げるツールを携えた新しいタイプのライバルたちを、自社の伝統的な市場に招き入れてしまう可能性を意味した。また、人材を失うリスクも考慮する必要がある。従業員の適応と学習の機会を閉ざしている余裕はムーディーズにはなかった。

行動しないことのリスクを重く見ることで、リーダーたちは全力を投じるという最初の決断を促された。この決断の結果として踏み出した大きなステップが、その後の変革の取り組みを方向づけた。従業員はエンパワーされたと感じ、市場は立ち上がって注意を向けた。いまや新たなライバルたちは、競争ではなく提携を求めてムーディーズに接近するようになった。

分散型のイノベーションを受け入れる

全社的なイネーブルメントとエンパワーメントが伴っている場合、生成AIによってイノベーションのあり方は根本的に変わる。潤沢な予算を持つ中央集権的な専任グループ(R&D部門や製品部門など)からではなく、下から上に向かって大規模に推進されるようになるのだ。ムーディーズは大量の実験というアプローチによって、製品の市場投入に要する時間を短縮した。ここで同社が直面したリスクは選択可能性ではなく、優先順位付けに関する問題であり、恵まれた悩みだった。

変革は絶え間なく続く

生成AIの発展の速さと不確実性の高さゆえに、リーダーは継続的な変革のプロセスを確立して実行しなければならない。組織は常に動き続ける必要がある。ムーディーズはこの新たなパラダイムに適応するために、スケール化を可能にする要素のみを中央集権化することを重視した。加えて、リスク管理、コンプライアンス、法務の部門を変革プログラムに直接組み入れることで、組織を停滞させたり、野心的な取り組みを長々と続くリスク評価に追い込んだりするありがちな障害を回避した。

独力で進むことを避ける

生成AIはエコシステム的であり、その恩恵を得るためには外部との提携が不可欠となる可能性が高い。ムーディーズは巨大テック企業のロードマップにいち早くアクセスするだけでなく、その形成にも関わることができたため、不確実な状況下で将来計画をどう立てればよいかを知ることができた。外部の協力がどの部分で必要、または有益となるのかを素早く見極めることで、貴重なリソースを自社の中核能力により効果的に配分できる。

教育とエンパワーメントが賛同を生み、金銭的インセンティブが始動を促す

不確実性を減らし、透明性を高め、影響について率直に伝えることに加え、たとえ一部の従業員が変革で負の影響を被ることが明らかであっても、すべての従業員に教育とエンパワーメントを行う明確な意欲を持つことが、従業員の積極的な関与を促す手段として機能した。導入に向けた土台が確立された後は、実践的な活動と、生成AIへの実際のアクセスが、変革推進の手段として奏功することが明らかになった。

コパイロットからエージェント型の同僚へ

ムーディーズがAIを取り入れていく中で、同社の労働力の将来に関する疑問が当然ながら持ち上がった。AIによって効率性向上の機会が多く生まれ、収益を大幅に拡大できる可能性が高まるが、それに比例して従業員数を増やす必要はないかもしれない。

この点でフォーバーには、組織の構造が現在のピラミッド型から、よりスリムなものへと進化する未来が見えていた。この構造の下、スケーラブルな成長に伴って業務効率が向上し、急速に迫るAI時代において同社はよりアジャイルな会社に位置づけられることになる。この未来のビジョンが、労働力への影響に関するフォーバーの現在の考えを補完している。「ムーディーズでは生成AIは人間の代替ではなく、人間へのエンパワーメントであると私は捉えています」

ムーディーズによる生成AIへの初期の取り組みは、先を見越した適応についての説得力に富む教訓となる。フォーバー、トゥレンコとチームは生成AIが変革をもたらす可能性をいち早く認識したことで、創業100年を超える会社を1年足らずの期間で再創造すべく動き出したのである。

その道のりには困難もあった。しかし、賛同済みの機敏な経営陣、文化変革への注力、一連の重要な戦略的提携、そしてボトムアップで推進される全社的なイノベーションへの大規模なコミットメントのおかげで、ムーディーズはみずからの過去を、根本的に異なる生成AIファーストの未来へと導いている。

"How a Legacy Financial Institution Went All In on Gen AI," HBR.org, March 25, 2025.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)