-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

「分母は何か」

米国の統計学者エドワーズ・デミングが残した有名な言葉がある。「神は信じるが、他のすべての人間はデータを示せ」。データ分析からデータサイエンス、そしてAIへと進化するにつれて、世界はかつてなくデータドリブンになっている。あなたはリーダーとして、データに裏打ちされた健全な判断を下すことを期待されている。だがリーダーが直接、生のデータを使って意思決定することはほとんどない。むしろ、リーダーたちは、部下が作成してくれた統計情報に基づいて意思決定を下すという、統計の消費者になりがちだ。

データは客観的に観測されるが、特定の状況でどの統計が重要かは、統計を提出するプレゼンターが判断する。データの平均値を発表すべきか。標準偏差も出すべきか。データの全体的分布を示すべきか。売上げなどの生データの差分、それとも市場シェアの変化率を示すべきか。

忘れないでほしいのは、「統計はデータではなく、データの説明」であることだ。より賢明な判断をするためには、統計に疑問を投げかける方法を知らなくてはならない。『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙のコラムニスト、ジェイソン・ツバイクが最近述べたように「統計に反論する方法を習得することが、最初のディフェンスライン(防衛線)」なのだ。

筆者らはこれまでの経験から、統計に関する基本的な問題に気づいた。パーセンテージは、聞き手の判断に影響を及ぼすような紛らわしい使い方をされることがあるということだ。この混乱にはたいてい分母の問題が絡んでいる。筆者らはツバイクと同じく、リーダーはパーセンテージを見たら統計に反論する、つまり疑問を投げかける必要があると訴えている。単純だが、隠れた問題をあぶり出してくれるのが、「分母は何か」という問いかけだ。

この質問によって誤解や混乱を回避できる3つのケースを見ていこう。

変化率と絶対差

プレゼンターは絶対的変化を示すか、それとも変化率を示すかを選ぶことができる。たとえば、ツバイクは株式市場の変動性に関する小論において、金融マーケターが「ダウ、1000ポイント以上の急落」のようなオンライン記事の見出しを利用して読者の感情につけ込むことを説明し、「分母を隠す」という小細工を嘆いている。これは、「分母は何か」と質問すべき典型例だ。

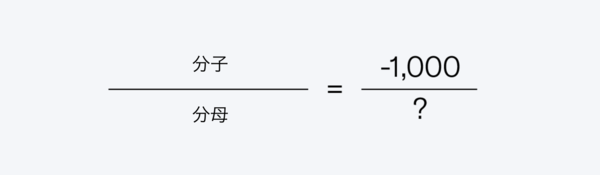

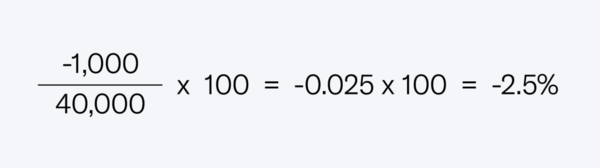

下の方程式を見てみよう。

ここでは、分母がわかれば、ダウ平均株価の変化をパーセンテージに換算できる。一般に投資ではパーセンテージで変化を考える。たとえば、もしダウ平均が4万ドルならば、それで分子を割り100を乗じれば、変化率に転換できる。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)