-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

「トップダウン」では難しい。だから組織開発が有効

前回、「組織開発」の定義について、私たち『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』の著者3人は「組織のみんなで、未来について考える活動」だと考えているお話ししました。さらに、私たちが考えるもう一つの定義をご紹介します。

「私ごと」と感じていたものが、実はみんなに関わる課題だったり、組織の構造的な問題だったりすることがあります。

これまで組織の課題を解決するといえば、経営陣が新たなルールをつくる、制度を設けて対応する、ということが主流だったと思います。ただ、組織で誰かが感じるモヤモヤに対して、いきなりルールや制度を会社が設けて対応をするのは難しいですし、必ず効果が上がるわけではないでしょう。

先ほども言いましたが、組織開発とは誰かが感じたモヤモヤを話し合いのテーブルに載せ、みんなでその原因を考え、解決のための手立てを考える。まさに「私ごと」を「私たちごと」にする活動なのです。

では、組織開発はどこから出発すれば良いのでしょうか。

組織開発の出発点は「関係の質」の向上

冒頭のストーリーで、佐藤さんは、モヤモヤをめぐる話し合いをメンバーたちとしていません。一人で抱え込んでいるようにも感じます。同期の江本さんとは話していますが、内々の会話にとどまっています。また、思いあぐねて相談した部門長からは、なんら有益なアドバイスは得られませんでした。

組織開発の考えでは、まずメンバー間の「関係の質」を高めることが有効です。

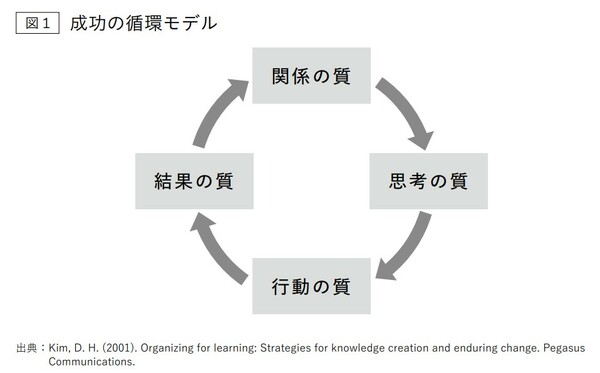

MIT(マサチューセッツ工科大学)組織学習センターの共同創設者であるダニエル・キム氏が提唱した「成功の循環モデル」という考え方を紹介します。

図1に示したように、「関係の質」が高くなると、自然と考え方も前向きになり、目的意識が高まって「思考の質」が上がる。それがメンバーの積極性や主体性といった「行動の質」を高め、その結果として成果が生まれて「結果の質」につながる。すると、ますます関係の質が高くなる、といった循環を指しています。

佐藤さんの物語では、日頃のコミュニケーションのあり方までは描かれていませんが、不満が生まれ、退職者が出るという事実から、「関係の質」は低いのではないかと思われます。

リモート化によって対面で話す機会が減ったことも影響しているかもしれません。

ここで関係の質が高まれば、その先にある業績回復のためにどうするかについても率直に話し合うことができます。

相互にフィードバックすることでより有効なアイデアが生まれ、結果が好転する可能性も出てくる。さらに、能力の高いメンバーの経験やスキルが共有され、若手の成長も期待できます。

つまり、組織開発の出発点は、関係の質を高めることなのです。

何より必要なのは、話し合いの機会を意識的に設けること。それによって、お互いが「どういう人であるのか」をわかり合うことです。それが、信頼関係を築く第一歩となります。

信頼関係というベースがあって初めて、現状の課題をどうすれば突破できるか、実践的な手法についても率直に話すことができるのです。

佐藤さんの物語は、よくある状況をシンプルにまとめたものですが、現実にはもっとさまざまな事象が絡み合い、複雑であることが多いでしょう。それでも、解決のための考え方は同じです。話し合いによってモヤモヤの本質を明らかにする。さらに、みんなで意見を出し合って解決法を考える。これが、組織開発の基本なのです。

モヤモヤを明らかにするための話し合いは、そのまま関係の質を高めるプロセスでもあります。メンバーそれぞれの仕事に対する思いであったり、価値観であったり、話し合いによってパーソナルな部分を知ることが、そのまま解決の糸口になることもあります。

話し合ってお互いを知る、というのは、決して「仲良しグループ」をつくるためではありません。企業組織は業績という成果を上げるためにあり、メンバーはその共通のゴールに向かって協働するものです。

最大の成果を上げるための出発点こそ、「良い関係を築く」ことなのです。それは幾多の優れたチームに共通します。これをリーダーもメンバーも、しっかりと認識する必要があるのです。

最後に、冒頭の佐藤さんのその後を紹介しておきましょう。

* * *

本連載は今回で最終回です。知識ゼロからでも実践できる組織開発のはじめ方や実際に組織開発をはじめた事例などは、ぜひ書籍『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』でご覧ください。

[著者]早瀬信、高橋妙子、瀬山暁夫

[監修・解説]中村和彦

[内容紹介]どんどん人が辞めていく、社員にモチベーションがない、などのモヤモヤを、対話のチカラで解消していくのが「組織開発」。本書では、悩みを抱える職場への処方箋として、「組織開発」のはじめ方を成功事例とともに紹介します。組織開発の第一人者と、プロフェッショナル3名によるいちばんやさしい組織開発の入門書です。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)