-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

準備不足のまま、重要な話し合いに臨んでいないか

民間機のパイロットは、機体が出発ゲートから動き出すまでに、包括的な飛行前点検を済ませ、飛行中にすべてのシステムが正しく機能するよう確認している。外科医はメスを入れる前に、患者の本人確認や手術の手順、医療機器の準備状況といった安全点検を行っている。ソフトウェアエンジニアは、新しいプログラムをリリースする前に、バグや脆弱性がないか確認する。

ところが、ビジネスリーダーは、最も重要な話し合い(社運のかかった交渉や業績に関する難しい協議、戦略的意思決定に関するミーティングなど)に、メンタル面で準備不足のまま臨むことが非常に多い。こうした準備不足は、大きな代償を払うことにつながりかねない。硬直的な思考を持ったままでは、新しい情報や関連情報に気がついたり、うまくコラボレーションを図ったりする能力が大幅に制限されるからだ。

この問題を解決するのが「好奇心チェック」である。これは、新しい重要な情報に対して自分がいかにオープンかを簡潔かつ体系的に調べる方法だ。メンタル面の準備ができていると、極めて重要な話し合いにおけるパフォーマンスを大幅に向上させることができる。

確実性の隠れたコスト

あなたが前回、話し合いの結果や相手の見解、あるいは最適な解決策はすべてわかっていると思いながら、会合に臨んだ時のことを思い出してほしい。ひょっとすると、成績が振るわない従業員に難しいフィードバックを伝えたり、複雑な交渉をしたり、取締役会に戦略的な勧告をしたりするミーティングかもしれない。あなたもほとんどのリーダーと同じように、自分の主張を準備するため、かなりの時間を割いたのではないか。相手からの反論を予想したり、キーポイントを伝える練習をしたりしたかもしれない。

たしかに、こうした準備にも意味はあるが、それだけに注力すると、自分の思い込みを検証したり、見落としているかもしれないことに純粋な好奇心を持ったりするチャンスを犠牲にするおそれがある。こうしたアンバランスな準備が、行動科学者が「確証バイアス」と呼ぶものを生み出す。すなわち、自分の思い込みが正しいことを示す情報ばかり探すだけでなく、自分が間違っていることを示す証拠を積極的に排除してしまうのだ。

純粋な好奇心を育むことができれば(とりわけストレスがかかっていたり、脅威にさらされたりしている時)、計り知れないメリットが得られる。好奇心は、新しい情報を処理したり、複雑な問題に創造的に対処したりする能力を高める。脳内で学習や報酬をつかさどる部分を刺激し、インサイトと創造的な問題解決策を生み出す力を高める。好奇心旺盛な人は、直属の部下や同僚、上司から異論を唱えられるなど、予期せぬ事態に直面した時、より大きなレジリエンス(再起力)を示す。

好奇心チェック

好奇心は認知面や感情面、そして人間関係にもメリットをもたらすことを示す研究が数多くある。それにもかかわらず、このマインドセットを評価し、重要な話し合いの前に最適化する確実な方法を知っているエグゼクティブは少ない。このギャップを埋めるために、筆者は3つのステップから成る「好奇心チェック」を作成した。これは、重要な会議の前であっても、5分以内でできるものだ。

ステップ1:現在のマインドセットが好奇心曲線上のどこに位置するか見定める

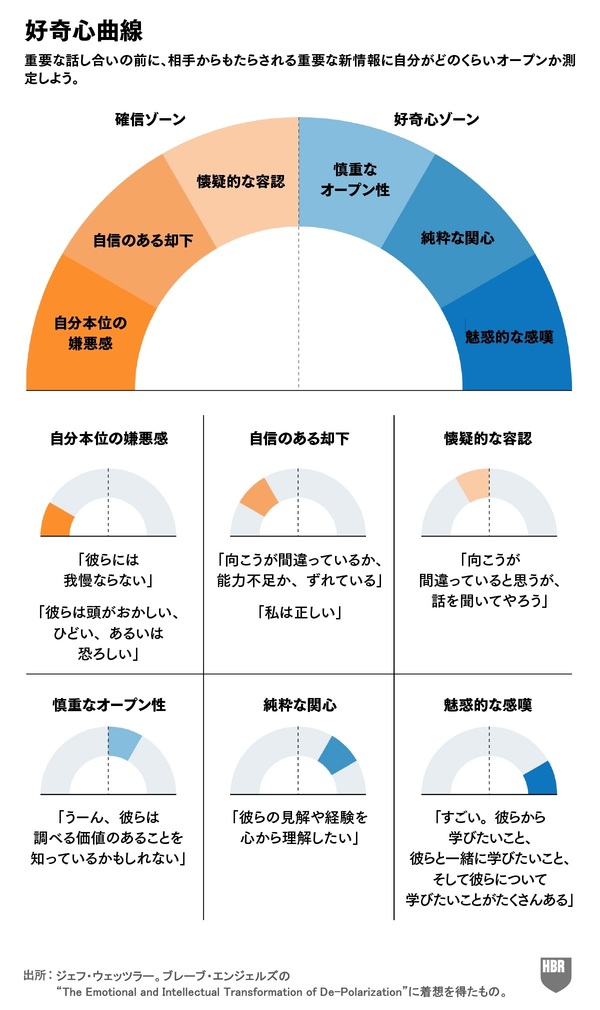

好奇心曲線(非営利団体ブレーブ・エンジェルズのモデルに着想を得たものだ)は、話し合いに入る時の自分のマインドセットを知る助けになる。飛行機のパイロットの場合、コックピットのダッシュボードで一番重要な計器といえるだろう。この曲線の左半分は、3つの確信(自分本位の嫌悪感、自信のある却下、懐疑的な容認)を示している。右半分は、3つの好奇心(慎重なオープン性、純粋な関心、魅惑的な感嘆)だ。

「この話し合いで異論に直面した場合、私はどの精神状態になるだろう」と自問してみよう。あくまで正直に答えること。相手が異論を唱える可能性を嫌悪しつつ、この話し合いに参加していないか。自分とは異なる見解に対して、最初から否定的ではないか。あなたは新しい物事を学ぶことについて、本当にオープンなのか。たいていのリーダーは、自分に正直になると、重要な話し合いに入る時、確信ゾーンのいずれかのマインドセットであることが多いのを認める。このような姿勢では、心理的な快適さと自信のようなものが生まれるが、有効な会話はできなくなる。

自分のマインドセットが好奇心曲線のどこにあるか特定すると、心理学者が「メタ認知」と呼ぶもの、つまり自分の思考パターンへの気づきがもたらされる。この自己認識が、マインドセットをシフトさせる環境を整えてくれる。

ステップ2:どのような好奇心を持ちたいか決める

自分のスタート地点がわかったら、自分が好奇心曲線上のどのマインドセットになりたいか考えよう。ただし、魅惑的な感嘆のゾーンを狙うのは非現実的であることが多い。そうではなく、スタート時よりも一つか二つ右側のゾーンを目指してみよう。たとえば、あなたの最初のマインドセットが「自信のある却下」ゾーンにある場合は、慎重なオープン性を目指そう。もし「懐疑的な容認」ゾーンにいるなら、「純粋な関心」を目指そう。どこから出発するのであれ、野心的だが実現可能なマインドセットを目標にし、そこに自分の意識を固定しよう。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)