-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

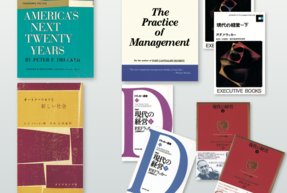

マネジャーはリーダーでなくともよい

有能な経営者は、今日最も一般的に使われている意味での「リーダー」である必要はない。たとえば、ハリー・トルーマンにはカリスマ性のかけらもなかった。しかし、米国の歴史上、屈指の最高責任者だった。同様に、65年にわたる私のコンサルティング人生の中で出会った企業や非営利団体の一流CEOの中には、いわゆる典型的なリーダーとはいえない人たちが少なからず存在した。

彼らの性格や態度、価値観、長所や短所は千差万別である。外向的な性格から隠遁者のような性格、のんびりした性格から支配的な性格、出し惜しみしない気前のよい性格から金銭に細かい性格といった具合に、実にさまざまであった。

とはいえ、彼らが揃って有能な経営者であったのは、次の8つの習慣を実践していたからに他ならない。

(1)「何をしなければならないか」と自問自答していた。

(2)「この企業にとって正しいことは何か」と自問自答していた。

(3)アクションプランを、きちんと策定していた。

(4)意思決定に対して、責任をまっとうしていた。

(5)コミュニケーションへの責任をまっとうしていた。

(6)問題ではなく、チャンスに焦点を当てていた。

(7)会議を生産的に進行させていた。