-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

インテグリティの理解はなぜこれほど難しいのか

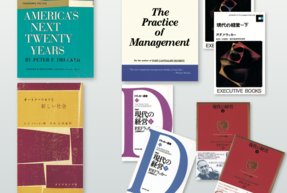

編集部(以下色文字):ピーター・ドラッカーが亡くなってから2025年で20年目を迎えましたが、その言葉や精神性はいまもなお大きな影響力を持ち続けています。ドラッカーを語るうえで、彼がマネジメントにおけるインテグリティ(integrity)の重要性を強調してきたことは見逃せません。中島先生は著書[注1]を通して、この概念の複雑さに言及されていましたが、インテグリティはどのような意味を持つのでしょうか。

中島(以下略):インテグリティは何とも悩ましい概念です。個人的にカタカナ語の氾濫にはもどかしい思いを持ち続けているのですが、この言葉はカタカナ以外の日本語に置き換えることが難しく、文脈によって訳し分けたり、複数の意味を同時に表現したりと、翻訳する際に最も工夫のいる言葉の一つです。

英語のインテグリティの語源はラテン語のintegritasで、inという否定辞と「触れる」を意味するtegereあるいはtangereとの組み合わせです。整数を表す英語のintegerも同根ですが、完全無欠で、分割されない整ったあり方を表し、インテグリティは「触れて傷をつけたり、変形させたりすることができない」という意味を含みます。外から影響を受けることがなく、独立していること。これがインテグリティの特徴です。

やや厳密さを欠くことにはなりますが、ラグビーというスポーツにおいて、優れたチーム同士の試合はインテグリティを体現しているといえます。ラグビーの試合中、両チームは統制され、乱れのない連動性を保ちながら、ボールという第三項をめぐって容赦なくぶつかり合います。そこでは、ボールはチームとチームをつなぐ役目を果たしますが、ボールを介してチーム同士が交わり合うことはありません。チームというまとまりがけっして傷つけられることはなく、常に一つにまとまって、完全性が保たれています。

また、そのようなチームの選手たちもインテグリティが高い状態にあるといえます。彼らは私的な願望を追求したり、自己中心的にスキルを発揮したりすることはありません。より客観的で、公共的なものに身を捧げている、言うなれば、プライベートなものが弱まり、パブリックなものが表現されています。

中島先生の言う「パブリック」は一般的な用法とは異なりませんか。

いえ、むしろ本来のパブリック(public)の使い方だと思います。たしかに、日本では国や政府を表す「公」(おおやけ)を意味することも多いのですが、もともとは「公共的なもの」や「共通のもの」を表します。この話に関連し、英語のリパブリック(republic)は共和制と訳されますが、その語源はラテン語のレス・プブリカ(res publica)で、そこには「皆が大事にする何か」や「公共善」という意味合いが含まれます。

日本人にとってインテグリティの理解が難しい理由の一つが、このパブリックとプライベートの解釈の違いにあると思います。