-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

リーダーシップとは個人の資質から生まれるものではない

私たちは「リーダー」と聞くと、しばしば特別な資質や強い個性を持つ人物像を思い浮かべる。実際、多くの経営書や評伝では、創業者や中興の祖といった人物がいかにして逆境を乗り越え、卓越した判断力とカリスマ性で組織を導いたかが描かれている。このような語り方は、「優れたリーダーシップとは、生まれ持った能力や個人の才覚に依存するものだ」という印象を与えやすい。

日本的経営に関する研究は膨大にあるものの、それに比較すると日本のトップリーダーに関する学術研究は少ない。その反面、突出したトップリーダーに焦点を当てた読み物は多く、そこではどのような資質を持った創業者や中興の祖がいかにして苦難を乗り越え素晴らしい事業を構築したり再興したりしたかが語られる。こうした本の中では、リーダーは特別な存在として描かれる。

だが本当にリーダーシップとはそうした「個」

つまり、リーダーは構造の“外にいる”存在ではなく、“構造に根差した行為者”として制度の安定と変化の双方を担っているのだ。リーダーシップとは、構造の中に現れ、また構造そのものに影響を及ぼす能動的な営みにほかならない。

故に現状とこれからのリーダーとリーダーシップを適切に把握するためには個人の資質や能力のみに着目するのではなく、制度や構造の面にも目を向ける必要がある。本稿では、日本のリーダーとリーダーシップの変化を制度・構造の観点から整理する。

JTC型のリーダーシップはどのように形成されてきたか

日本におけるリーダー像とリーダーシップは、企業を取り巻く制度的・文化的背景と密接に関係してきた。とりわけ、戦後の高度経済成長期に確立された、いわゆるJTC(Japanese Traditional Company)型の経営スタイルは、日本企業におけるリーダーシップの特徴を規定する重要な土台となっている。

今日、日本のビジネス生態系とリーダーシップは、相互に影響を与え合いながら変革の途上にあるが、その変化の全体像を理解するには、まずJTC型リーダーシップがいかなる制度的環境の中で育まれてきたのかを確認する必要がある。

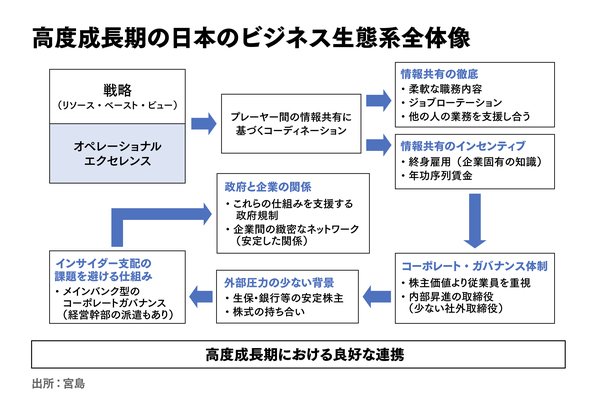

伝統的な日本的経営といえば、終身雇用や年功序列といった組織的な特徴がよく挙げられるが、ここでは日本企業の戦略と組織の両面に注目し、それらがどのようなビジネス生態系の中で育まれてきたかを包括的に見ておこう。全体像をまとめると下図のように整理できる。

図表1

この図に示されているように、日本企業はオペレーショナルエクセレンスを中核とし、それを支える多層的な制度・文化・ガバナンスの仕組みを築いてきた。以下では、この構造の上位から順に見ていく。

まず、著名な戦略理論として、マイケル・ポーターの「ポジショニング・ビュー」(Positioning View)とジェイ B. バーニーにより注目されるようになった「リソース・ベースト・ビュー」(Resource-Based View:RBV)がある。日本企業の戦略の特徴を理論的に整理する際、参考になるのがこのRBVである。これは、企業の競争優位は市場の位置取りではなく、企業内部の資源──たとえば知識、技能、組織能力──に由来するという考え方だ。実際、RBVは日本企業の成功要因を分析する中で注目されるようになった理論でもある。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)