-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

ナデラによる方針転換

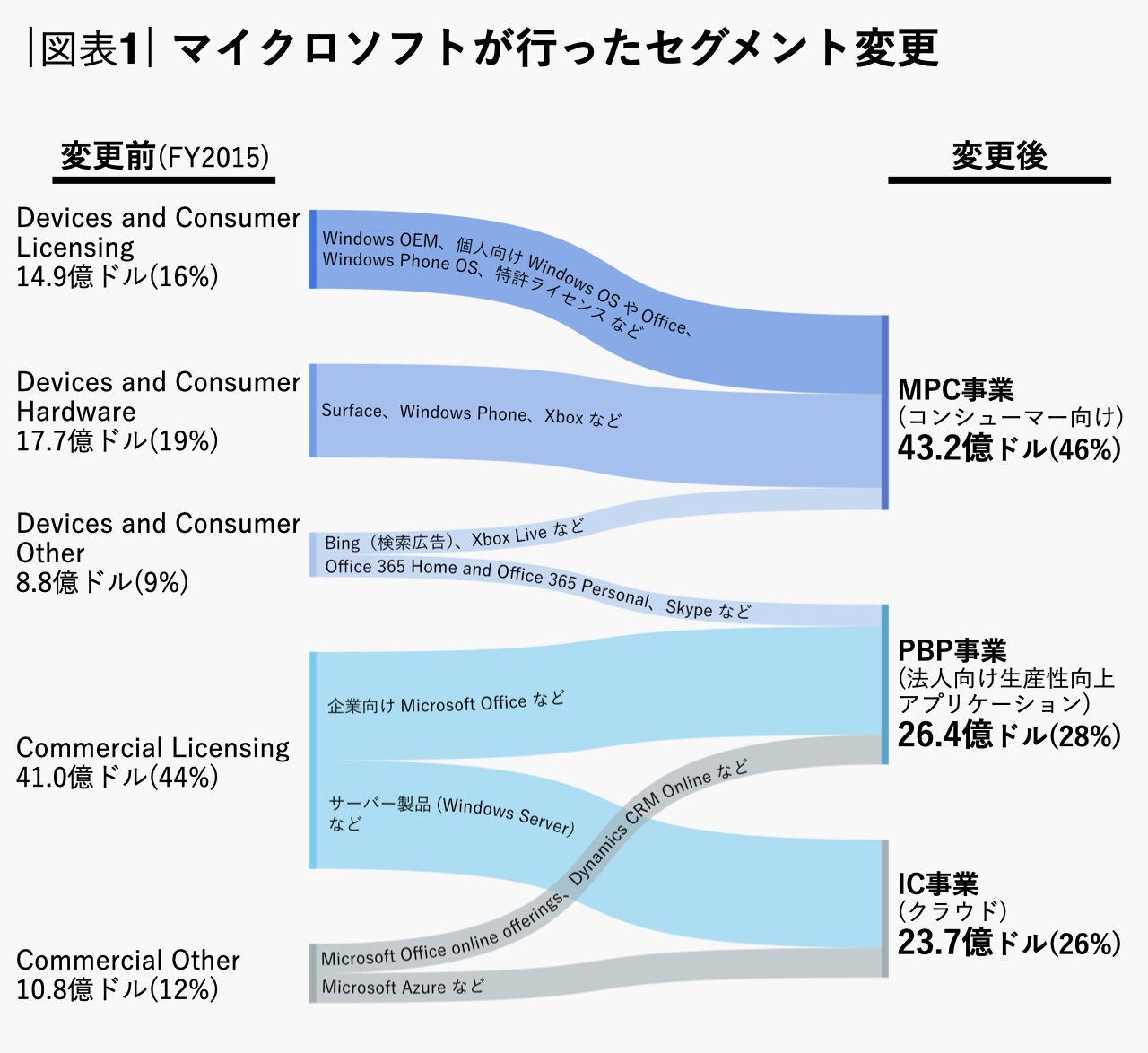

前回は、マイクロソフトがFY2016(2016年6月期。以降同様)にセグメント変更を行ったこと、その結果、同社のさまざまなプロダクトやサービスが図表1のように3つの柱から成る事業に集約されたところまでを見てきました。

《新セグメント》

-

More Personal Computing(MPC事業):コンシューマー向け・開発者向け製品群

▶Windows(OEM、ライセンスなど)、Surfaceなどのデバイス、Xboxなどのゲーム、検索広告 など -

Productivity and Business Processes(PBP事業):生産性向上・コミュニケーション関連の製品群

▶Microsoft 365(Word、Excel、TeamsなどのSaaS)、LinkedIn、Dynamics365(CRMやERP) など -

Intelligent Cloud(IC事業):クラウド・サーバー・エンタープライズ向けサービス群

▶Azure、Windows Server、SQL Server、GitHub、Enterprise Services など

では、マイクロソフトはそもそもなぜ、FY2016にセグメントを変更したのでしょうか。

このマイクロソフトのセグメント変更を主導したのは、ビル・ゲイツ、スティーブ・バルマーに続いて2014年に3代目CEOに就任したサティア・ナデラです。

ナデラは、出身地であるインドのマニパール工科大学で電気工学の学士号を取得後、米国ウィスコンシン大学ミルウォーキー校にてコンピュータサイエンスの修士課程を修了。さらにはシカゴ大学ブーススクール・オブ・ビジネスでMBAを取得した後、25歳の1992年にマイクロソフトにエンジニアとして入社しています。

エンジニア出身でありながらMBAも取得というバランスのよい経歴を持ち、かねてから社内でも「コンシューマ製品からエンタープライズまでカバーできる人物」として高い評価を受けていたそうです[注1]。

そのナデラは、就任後間もない2014年3月に行ったスピーチで、マイクロソフトを「『モバイルファースト』と『クラウドファースト』の時代に対応するため、生産性とプラットフォームに主軸を置く企業へと変革していく」と宣言しました[注2]。

これはつまり、マイクロソフトが「Windows中心」から「クラウドとモバイル中心」へ事業軸をシフトすることを意味します。

当時のスマートフォン市場の状況を振り返ってみると、アップルが2012年に発売したiPhone 5に象徴されるように大画面化が進み、またサムスンやファーウェイなどアジアのメーカーが低価格・高性能のデバイスを次々に投入するなど、スマートフォン市場の成熟化が進んでいました。4G対応スマホが主流になり、動画ストリーミングやモバイルゲームが爆発的に伸びたのもこの頃です。こうした状況を見て、これからますますモバイルが人々の生活やビジネスの中心になるであろうことを、ナデラは深く理解していたのでしょう。

加えて、当時のナデラの発言内容をあらためて読み返してみると、彼はこの時点ですでに、今日私たちが目にしているような、機械学習によって情報からリアルタイムで推論がなされ、そこから得られるインサイトが活用される世界がやってくることを見通していたことがわかります。

「私たちがいままさにとば口に立っている、非常に重要なトレンドがあります。それは、デジタル化された膨大な情報を、機械学習のような強力なテクノロジーを用いてリアルタイムに解析し、そこから得られるインサイトを活用して、人と機械、あるいは機械同士のやり取りの精度をさらに高めていくということです。それによって私たち人間が機械とともにできることを、より豊かに、より高度にしていく。これこそが、私たちがこれから築いていこうとしている未来なのです」[注3](筆者意訳)

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)