-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

どうすれば従業員はリスクを伴う行動を取るか

ある世界屈指の自動車部品メーカーは、社内で「ビッグイベント」と呼ばれる状況に2年に1回のペースで直面していた。大規模プロジェクトが計画通りに進まなくなり、そのたびに8000万~1億ドル程度の損害を被っていたのだ。同社の社長として新たに就任した人物は、このような莫大な損害を生むパターンが繰り返されている原因を調査したいと考えた。

その調査によると、問題は、社内で働く人たちが組織階層で上位の人たちへのフィードバックという、リスクを伴う行動を取りたがらないことにあるとわかった。フィードバックがなされないうちに、状況が手遅れになってしまうのだ。問題がエスカレートして工場内では解決できなくなり、ついには上層部に助けを求めるしか選択肢がなくなる。

他の多くの企業と同様、この会社でも言わば「CEO病」が蔓延していた。つまり、リーダーが組織で高い地位に昇進すればするほど、部下から率直なフィードバックと情報を得にくくなるのだ。

このように、働き手がリスクを伴う行動──この場合で言えば、発言すること──を取ろうとしないために、チームと組織にとてつもなく深刻な悪影響が及ぶ場合がある。

チームや組織が高い成果を挙げようと思えば、人々がリスクを冒すことは不可欠だ。人々がある戦略やプロダクトについて不都合な真実を指摘したり、難しい決断を下したり、何らかの問題に声を上げたりしなければ、企業が過去に達成されたことを上回る成果を挙げ、競合企業と差別化されたプロダクトを開発することは難しい。

しかし問題は、リスクを伴う行動を取ることが人間の基本的な行動パターンに反していることだ。人間には生物学的に、自分を守ろうとする性質が備わっている。そのような傾向は、成果を挙げなくてはならないという重圧を感じている時に、とりわけ強まる。

私たちがリスクを伴う行動を取ろうとすると、高い成果を挙げるために必要とされる行動と、自衛のために必要だと脳が指示する行動がぶつかり合う。筆者はこの衝突を「成果を挙げることについて回る根本的な対立関係」と呼んでいる。企業が人々にリスクを取らせ、戦略を実行するために素早く行動させる必要がある時に、脳はその人たちに、自分を守るための行動を取らせようとするのだ。

では、企業はどうすれば、この対立関係に対処して、従業員にさらなるリスクを取らせることができるのか。

筆者がNFL(アメリカンフットボール)、NBA(全米バスケットボール協会)、五輪競技で好成績を挙げているチームのコーチたちに助言してきた経験と、筆者が所属するヘルス・アンド・ヒューマンポテンシャル研究所(IHHP)の研究を通じて、チームがよりリスクを取り、ライバルよりも速いペースで改善を成し遂げるために有効ないくつかの戦略が明らかになってきた。それらの戦略をめぐる議論は、ある一つの数値から出発する。その数値とは8%である。

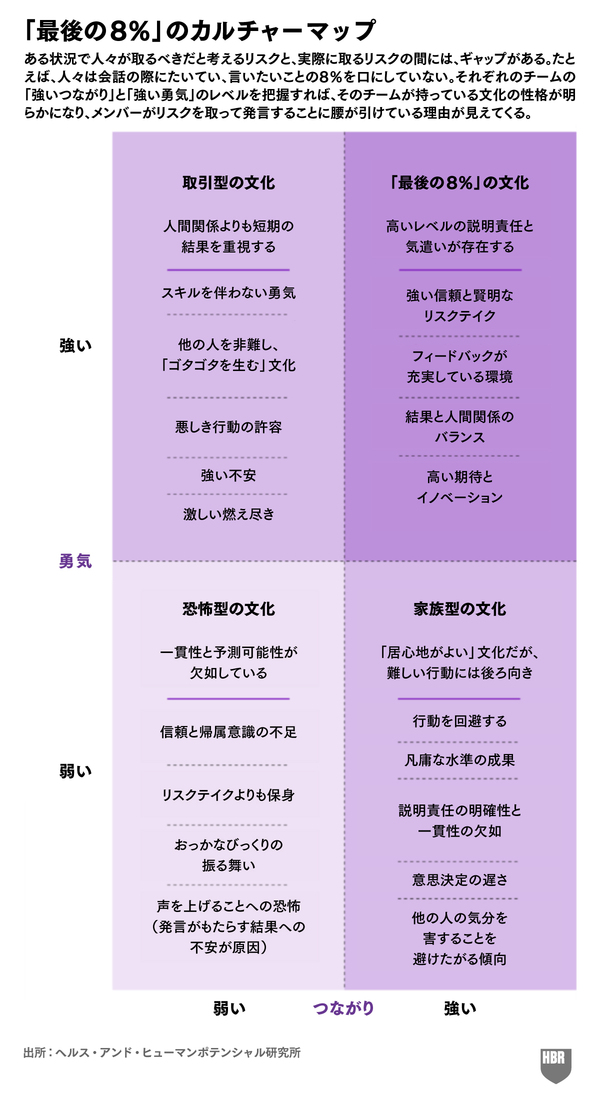

最後の8%

ヘルス・アンド・ヒューマンポテンシャル研究所(IHHP)は、3万4000人を対象に、難しい決断を下すこと、不都合な真実を指摘すること、厳しい会話をすることなど、リスクを伴う行動について複数年にわたって調査を実施した。その調査によりわかったのは、ある状況で人々が取るべきだと考えるリスクと、実際に取るリスクの間には、ギャップがあるということだ。

たとえば、人々は会話の際にたいてい、言いたいことの平均7.56%──四捨五入すれば8%だ──を口にしない。それ以外の92%の内容を話している時はいたって快適だが、さらに難しい話題(他の人たちやプロジェクトにとりわけ大きな影響を及ぼす可能性のある話題)に関しては、相手がどのように反応しているか、あるいはどのように反応しているように見えるかが気になり、言いたいことすべてを話さないのだ。

同様のことは、難しい決定を下そうとする際にも起きる。ほとんどの人は、容易な選択をすることにはストレスを感じない。しかし、リスクを伴う決定、すなわち、誰を昇進させるか、どのプロジェクトを推進するかなど、他の人たちの気分を害する可能性がある決定を下す際には、決断を下すことを躊躇したり、先延ばししたりして、なかなか行動を起こせない。

筆者らは、このギャップを「最後の8%」と名づけた。

筆者らの研究により、人々がリスクを取りやすい、言い換えれば「最後の8%」を達成しやすいチーム文化や環境がどのようなものかも明らかになった。それに加えて、人々がリスクを取ることを妨げるチーム文化の3つのパターンも見えてきた。これらの発見は、7万2000人以上を対象に実施した調査に基づくものである。その調査では、調査対象者たちに、リスクを取って難しいことを実行するのを妨げたり、逆にそうした行動を後押ししたりするチーム内の要素について尋ねた。

この調査のデータによると、チームが賢明なリスクテイクを通じて高い成果を挙げるプロセスは2つの柱で構成される。一つの柱は、「強いつながり」。これは、人々が自分の言葉に耳を傾けてもらえていて、自分が大切にされており、心理的安全性が確保されていると感じられる状況のことだ。そして、もう一つの柱は、「強い勇気」。これは、難しい行動(他の人たちの責任を問うなど)を取るための勇気を奮い起こす能力を人々が持っており、そのような行動が後押しされていて、そうした行動がチームの規範により可能になっている状況のことである。

強いつながりと強い勇気が両方揃えば、信頼の文化が育まれて、人々がリスクを取ることが促される。つまり、「最後の8%」の文化が形成されるのだ。

当然ながら、すべてのチームがこの両方の要素を備えているわけではない。筆者らの調査に回答した人の67%は、自分のチームで2つの要素の片方もしくは両方が十分な水準になく、高い成果を生み出せない状態になっていると回答している。そのようなチームは、リスクテイクと高いパフォーマンスを妨げる3種類の文化のいずれかを持っている場合が多い。その3種類の文化とは、家族型、取引型、恐怖型である。これらのパターンはいずれも、業種や会社の規模とは関係なく見られる。

以下では、それぞれの類型を見ていこう。

家族型の文化:強いつながりと弱い勇気

家族型の文化は、強いつながりと弱い勇気の文化だ。マップの右下の領域が該当する。特徴は、「『居心地がよい』文化だが、難しい行動には後ろ向き」という点にある。筆者らのアンケート調査では、最多の37%の人がこの家族型の文化を持つチームに属していると回答している。

このような環境においては、オブラートで包まれたコミュニケーションが行われる。人々はマネジャーの行動を参考にしたり、お手本にしたりして、難しい決定を下さず、不都合な真実を指摘しなくなる。

なぜ、そのようなことが起きるのか。その原因は、いわゆる「グループシンク」(集団浅慮)にある。他の人たちの気分を害したくないと思い、声を上げようとしないのだ。こうした行動の本質は、難しい感情を味わいたくないと思っていたり、そのような感情に対処する能力を欠いていたりする人たちの回避戦略と考えられる。

家族型の文化を持っているチームは、気遣いの水準は高いかもしれないが、説明責任が不十分なため、凡庸な水準の成果しか生まれない。また、すべての人を意思決定のプロセスに参加させようとする結果、意思決定のスピードが遅くなりがちだ。

取引型の文化:弱いつながりと強い勇気

取引型の文化は全体の14%を占めており、マップでは「家族型」とは対極の領域に位置している。これは、弱いつながりと強い勇気の文化である。人間関係やチームの文化よりも短期の結果を重んじることが特徴だ。

この種の文化においては、家族型の文化に比べると行動の回避が少ない。難しいことや、実行するために勇気が必要なことが試みられやすいのだ。しかし、その勇気はスキルを伴わなかったり、時にはあまりに気遣いを欠くものだったりする。

たとえば、マネジャーが手加減することなく、不都合な真実を指摘したり、厳しいフィードバックを行ったりする。マネジャーは、十分なスキルを持っていなかったり、メンバーとの間に絆がなかったり、自分の言葉がメンバーに及ぼす影響に関心がなかったり、短期の結果にしか目が行っていなかったりするために、冷酷で頑固という印象を持たれかねない。筆者らの用語で言えば、「ゴタゴタを生む」のだ。こうした状況はメンバーの行動に影響を及ぼし、そのチームは、意見の対立点について検討したり、一緒に話し合って緊張を解消したりすることが難しくなる。

この種のマネジャーはしばしば、成果を挙げる唯一の方法が部下にさらに多く働かせることだと思い込んでいる。その結果、達成不可能な目標を言い渡したり、非合理な締め切りを課したりする(たいていの場合、そのような行動を取るのは、上層部からの重圧が原因だ)。

取引型の文化の下で短期的な結果を出すことは可能かもしれないが、多くの場合、それは長続きしない。時間が経つにつれて、メンバーの帰属意識と感情面での献身性が弱まっていくことが原因だ。メンバーは、熱意が冷め、燃え尽き状態に陥り、最低限の労力しか払わなくなり、最前線に身を置いてリスクを取ることに前向きでなくなる。また、こうした点と関連して、退職したいという思いが強まる。

恐怖型の文化:弱いつながりと弱い勇気

恐怖型の文化を持つチームは、筆者らの調査対象企業の16%を占める。これは、弱いつながりと弱い勇気の文化である。

恐怖型の文化は、一見すると取引型の文化と似ているように思えるかもしれない。しかし、一貫性と予測可能性が欠けているという、際立った特徴がある。取引型の文化の場合、人々は少なくとも、マネジャーがどのように行動するかを予測できる。それに対し、恐怖型の文化の場合、マネジャーは支離滅裂な行動を取る。フィードバックを行い、メンバーの意見に耳を傾けようとする時もあるが、フィードバックを行わず、メンバーの言葉を聞こうとしない時もあるのだ。

このように一貫性を欠いた姿勢は、人々に強い不安を抱かせ、危うい場に身を置いているという感覚を持たせる。そうすると、人々はリスクを取る行動を避けるようになり、間違いを目の当たりにしたり、有益そうなアイデアを思いついたりしても発言しなくなる。その発言を理由にやり玉に挙げられることを恐れるためだ。

恐怖型の文化のチームでグループシンクが生まれる場合、その原因は、家族型の文化のように、他の人たちの気分を害したくないからというより、保身を図りたいからという点にある。人々は、自分を危険にさらしたくないと考えるのである。

恐怖型の文化ではしばしば、有害な「腐ったリンゴ」とでも呼ぶべき人たちが出現する。ここで言う「腐ったリンゴ」とは、ネガティブな態度を示したり、努力を惜しんだり、人間関係の重要なルールを破ったりする人のことだ。このタイプの人がチームに一人いるだけでも、波及効果が生まれて他のメンバーも同様の行動を取るようになる。その結果、対立や口論をすることが増えたり、必要な情報が提供されなかったり、あまりコミュニケーションが取られなかったりするのだ。

なぜ、このタイプの文化の下では、「腐ったリンゴ」が生まれやすいのか。それは、他の何よりも短期の結果が重んじられるからだ。

「最後の8%」の文化:強いつながりと強い勇気

ここまで紹介してきた3種類以外の文化もある。強いつながりと強い勇気の文化の下、人々が一歩踏み出して、リスクを取って難しい行動を実践するような文化だ。それが「最後の8%」の文化である。この種の文化を持つチームは、筆者らの調査対象の33%を占めていた。

このタイプの文化において、人々は他のメンバーとのつながりを感じ、チームへの帰属意識と信頼を抱き、チームの規範のおかげで勇気を持つことができる。人々は、マネジャーをお手本に、高いレベルの説明責任と充実した気遣いを実践する場合が多い。

この文化を持つチームでは、メッセージがオブラートに包まれておらず、人々は自分がマネジャーや同僚からどのように思われているかがよくわかる。そして、充実したフィードバックが行われることにより、強い信頼が育まれて、賢明なリスクを取ることが可能になる。

注目すべきなのは、高い水準の気遣いとともにフィードバックと説明責任が実践されることだ。それが理由で、人々は、自分が間違いなく尊重されていて、たとえマネジャーが自分の意見に賛同していなくても、自分の言葉に耳を傾けてくれると思うことができる。その結果として、居心地悪く感じたり、緊張が高まってきたりしても、チームへの帰属意識を抱き続けることができるのだ。

このような状態にある人たちは、批判に耳を傾け、批判を有効に活かすことができる。マネジャーが自分の意見を求めていると知っていて、(これは特に重要な点だが)フィードバックと説明責任の背後にある意図──その意図とは、明確で大きな目標を追求することだ──を理解しているからだ。

「最後の8%」の文化は、結果を強く追求する。しかし、その代償として人間関係を犠牲にすることはしない。強力な人間関係を通じてこそ、人々が協働し、高い成果を挙げられるからだ。

もう一つ見落とせないことがある。それは、「最後の8%」の文化における手厚い気遣いの対象には、仕事も含まれているということだ。この種の文化を持つチームで働く人たちは、自分が実行している仕事、そして一緒に仕事をする人たちに関して、使命感と誇りを持っている。そのため、他の文化を持つチームに比べて強い感情的なコミットメントを抱き、より多くの労力を払って、難しい課題にも取り組む。そうすることが自分自身にとって、さらにはチームにとって重要な意味を持つと考えているからだ。

このタイプの文化は、チームのメンバーにしかるべき人間関係上・戦略上のリスクを取らせ、真のイノベーションを実現させるために必要な要素をことごとく備えている。

高い成果を挙げるチームを築く:あなたの組織はどの領域に位置しているか

「最後の8%」の文化を築くための最初のステップは、チームの現状を把握することだ。チームの文化と規範を分析する出発点としては、チームの状況がマップのどの領域に最も近いかを考えるとよい。具体的には、以下のいずれの説明に該当するかを自問してみよう。このリストは、筆者らが顧客に対して用いているものだ。居心地悪く感じたとしても、正直に答えてほしい。

・メンバーが互いに絆を感じている一方で、不都合な真実を指摘したり、厳しい会話をしたりするなど、難しいことを避けている(家族型の文化)。

・不都合な真実を指摘したり、厳しい会話をしたりするなど、難しいことを実行している一方で、あなたやチームの面々が好ましいと思っているほどは互いの間に絆が存在していない(取引型の文化)。

・難しいことを避けていて、しかも互いの間に絆が存在していない(恐怖型の文化)。

・難しいことを巧みに実行していて、しかもチームが直面している課題について話し合うこともできている(「最後の8%」の文化)。

こうした点について、あなたがどのように考えているかも重要だが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのは、チームのメンバーがどのように考えているか、だ。次の会議では、チームがマップのどの領域に位置していると思うかと、メンバーに尋ねてみよう。以下の筋書は、そうした議論の助けになるだろう。この筋書は、筆者らが顧客との会話で用いてきたものである。

・チームの文化について率直な会話をしたい、と部下に話す。

・文化のマップを示し、それぞれの領域について説明する。

・チームで率直な会話が当たり前になっていない場合は、あなたにとってチームの文化が重要な意味を持つ理由について、心を開いて語ることが非常に有効だ。あなたが関わった過去のチーム(好ましい文化を持っていたケースもあれば、好ましくない文化を持っていたケースもあるだろう)の経験について話し、チームの文化が自分にとって大きな意味を持っていたことを伝えてもよい。もし、現状でチームの文化がマップの右上の領域(「最後の8%」の文化)に位置していないと思う場合は、いまチームがどの領域にあると思うか、その理由はどこにあると思うか、そしてその理由に自分自身がどのように関係していると思うかを話そう。

・それに続いて、今度は部下に、チームがマップのどの領域に位置していると思うかと尋ねる。どの領域に関する説明が最も自分たちのチームに当てはまると思うか、なぜそう思うのかと問いかける。

・「最後の8%」の文化に近づくために、自分たちに何ができると思うかを尋ねる。その際は、まず、あなたが自分の考えを述べよう。望ましい文化を育むために自分がどうすべきだと思うかを話すのだ。そのうえで、メンバーに他のアイデアを募ればよい。

・ここまでの会話を前提に、チームとしてどのような方針を打ち出すべきかを尋ねる。筆者らは、実践すべき行動を3つ決めることを勧めている。こうした約束事は、実際に「最後の8%」の状況に向き合うより前に定めることが重要になる。約束事を決めておけば、人々は難しい状況に直面した時、安易にリスクを避けず、頑張り通せるからだ。

話し合いの内容がどうであろうと、リーダーであるあなたが言い訳がましい態度を取ることは避けよう。このような話し合いは、あなたがその場で取る態度によってチームの文化に影響を及ぼせるチャンスと考えるべきだ。あなたは部下に発言権を与えているか。たとえ意見が違っても、部下が安心して話せるようにしているだろうか。

こうした話し合いの場であなたが取る行動は、チームでどのような行動が許容され、奨励されるのかをメンバーに伝達する機能を持つ。そして、部下たちはそのメッセージをしっかり記憶する。筆者らの顧客の経験によれば、この種の会話を適切に行えば、そのチームにとってとりわけ充実した話し合いが実現する。文化に関わる難しい課題を成し遂げるための具体的な手立てが手に入るのだ。

最後に、チームのリーダーであるあなた自身がチームの文化を実践することを約束しよう。文化は、組織レベルというより、チームのレベルで存在するものだ。したがって、CEOや最高人事責任者ではなく、チームのリーダーが率先して、望ましいと考える規範を実践すべきなのだ。

物事を改善するために自分に何ができると思うかを率直に語り、部下の言葉に真に耳を傾ける意思があるところを見せれば、部下はあまり不安を感じなくなり、リスクを伴う行動を取っても安全だと考えやすくなる。こうすれば、高い成果を挙げるチームを築ける。

あなたのチームのメンバーは、勇気を発揮して難しいことを行う能力を持っている。しかし、メンバーは、高い成果を挙げるために要求される行動と、脳が自分を守るために取らせようとする行動の「根本的な対立関係」に直面している。リーダーであるあなたの仕事は、メンバーが最善の行動を取り、重要な成果を実現できるように、環境を整えること、つまり文化を築くことだ。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)