3.倫理的な同僚と組ませる

ピアプレッシャー(周囲からの圧力)は反社会的な振る舞いの源であるように思われがちだが、倫理的な行為を呼び起こす効果もある。倫理観が低い従業員を誠実な同僚と組ませることにより、道徳的な振る舞いを喚起できるだろう。人間は観察と模倣を通じて学習し、その多くは無意識のうちに行われる。最近の研究でも、職場における倫理基準は同僚に大きく左右されることが示されている(英語論文)。

4.倫理指導に投資する

ほとんどの人は、大人になる前に道徳的な資質が形成される。とはいえ、企業は教育プログラムを通じて従業員の倫理面に影響を及ぼすことは可能である。エシックス・リソース・センターの報告によれば、倫理的な選択(内部告発など)を支援するプログラムを公式に実施している企業では、非生産的な振る舞いや不正行為の発生率が減少し、従業員の満足度も向上するという(英語記事)。

5.誘惑を減らす

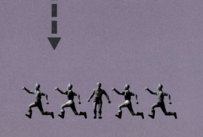

オスカー・ワイルドはかつて、「田舎ではだれもが善人になれる。誘惑が何もないから」と言った。倫理的な振る舞いとは、個人の性格と周囲の状況との相互作用によって生まれるものだ(英語論文)。だれもが負の側面を持っているが、反社会的な資質が表面化するのは、有害な環境や道徳的な圧力が弱い状況でのほうがはるかに多い。人の性格を変えるのは困難だが、マネジャーは従業員のいる環境を大きく変えることならできる。たとえば自己管理能力の低い従業員の監視と管理を少し強化することが、彼らの助けとなる。

6.利他的な文化を育む

組織文化は一夜にしてできるものではないが、メタ分析によれば、思いやりの文化は非倫理的な勤務態度を抑制し、利己的な文化はその反対の効果をもたらす(英語論文)。「誠実」を組織の中核理念に据えるだけでは、明らかに不十分だ。他にも「創造性」「多様性」「企業の社会的責任」など、ほとんどの企業がすでに掲げているものは、ウェブサイトに書かれた単なる文言である。大切なのは、組織が寛大で私心のない振る舞いを真に重要視していると従業員に理解させることである。

ならば、不正直な人間を最初から雇わないようにすればいい話ではないか、と思う読者も当然いるだろう。それは口で言うほど簡単ではない。マネジャーは面接での入念な質問や自己報告式のアンケートを通じて、志望者の倫理観を理解しようと試みるかもしれない。だが近年の研究で報告されているように、「誠実さの自己評価には論理的な問題がある。誠実さを欠く人はごまかしや欺瞞に長けているため、その自己評価は情報源として疑わしい」のだ。

とはいえ不正直な人間を雇わないことは、やはり最善の策である。そのため採用担当者は、複数のマネジャーによる評価、360度評価、入念な経歴照会といった手段に頼る必要があるだろう。過去の振る舞いは将来の振る舞いを予測する最良の判断材料であるため、候補者の評判について信頼できるデータを得ることは、誠実さを評価する最もよい方法である。これを実行しないかぎり、不道徳な振る舞いは個人のキャリアと組織の有効性を気づかぬうちに蝕んでいくだろう。

HBR.ORG原文:Managing the Immoral Employee May 23, 2014

■こちらの記事もおすすめします

サボる、手を抜く「怠慢な同僚」への賢い対処法

堅実な「リスク回避型」の人が、危険なリスクテイカーに変わる時

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)