-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

アメリカのマネジャーと日本のマネジャーの違い

20世紀半ば以来、経営研究の徒は、マネジメントの不可思議を極力排し、勘に頼ることなく、科学的経営を確立せんと努力を傾けてきた。

この間、実務家たちは、このような研究を受け入れることも、また教科書的な問題解決法に注目することにも、きわめて慎重であった。「マネジメントは、サイエンスでもあり、またアートでもある」というのがその言い分である。

とはいえ、いかに懐疑的な人でも、そのような学術的努力から得られるものがあることを認めている。実際、財務から人事に至るまで、職能部門のマネジャーたちは、分析調査の力を実感している。

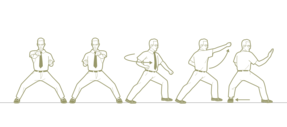

ビジネス・リーダーたちがみずからの直感に従う時、その方法やプロセスはいかなるものか──。この問題は、経営学の発展過程において、共通テーマの一つとして研究されてきた。

同様の趣旨から、私は1974年、日米両国において日本人が経営する企業の調査を実施した。(70年代における)日本企業の好業績は、どのようなコミュニケーション、どのような意思決定プロセスに支えられているのか、その要因を突き止めることが本調査の目的である。

日本的経営の研究者の多くが、ボトムアップ・コミュニケーション、クロス・ファンクショナルなコミュニケーション、質の高い意思決定とその実行の基礎になっていると考えられる参加型(あるいはコンセンサスに基づく)意思決定などの経営慣行が、その成功の一因であると主張してきた。

本調査では、10業種26社のマネジャー215人、一般社員1400人を対象に、インタビューとアンケート調査を試みた。

まず、日本国内の日本企業とそのアメリカ法人、そして類似業種で同規模のアメリカ企業のそれぞれについて、電話とフェース・トゥ・フェースの対話の回数からマネジャーのコミュニケーションの実態を調査した。