データとビジネスモデルの2つの軸が、

自社の進むべき道を決める

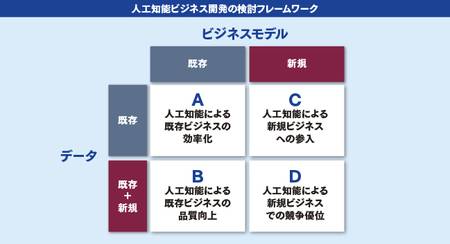

人工知能に何を予測させ、具体的に何をオペレーションし、収益化につなげるのかという観点は、どのようなビジネスモデルを構築するかとセットである。そのため、自社で保有する(保有できる)データの次に考えるべきは、ビジネスモデルである。そして企業でAIビジネスを検討するにあたっては、データとビジネスモデルをセットで考える下記のようなマトリクスが有益なフレームワークだと考えている。

データの既存・新規、ビジネスモデルの既存・新規でセグメントされている上記のフレームワークは、イゴール・アンゾフによるマトリクス(企業戦略を市場と製品の2軸で評価し、それぞれ「市場浸透」「市場開拓」「製品開発」「多角化」の4つに分類した)のAIビジネス版とも言えるだろう。ぜひ、各企業でAIビジネス検討の現場で活用してもらいたい。

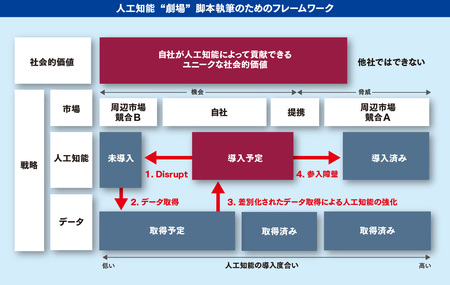

また上記のフレームワークのD領域について、市場(競争環境)と社会的価値を付加したものが、第1回で紹介した人工知能“劇場” における脚本執筆のフレームワークである。ABCDのフレームワークの中でD領域の検討は最も難易度が高いが、ビジネスチャンスも大きいため、ぜひ検討してほしい。

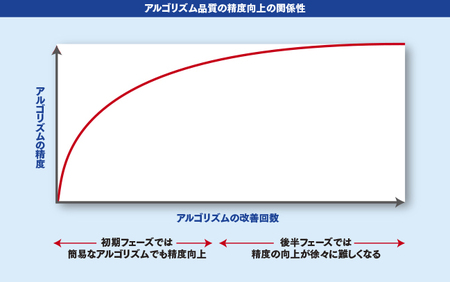

最後に、アルゴリズムについて触れておきたい。一般に、アルゴリズムの改善回数と精度の関係は下記のようなグラフになる。

図表からもわかるように、初期フェーズではアルゴリズムの精度を重視するよりも、とにかく何らかの機械学習をいち早く導入することが、結果的に精度を高めることにつながる。

近年では、“Machine Learning as a Service”という言葉も使われ始めた。そこには昨今、機械学習自体のコモディティ化も始まっており、機械学習を支援するソリューションは“SaaS”(Software as a Service:必要な機能を必要な分だけ利用できるソフトウェア)などを含めてどんどん拡大していることが挙げられる。

たとえばリクルートでは、汎用機械学習プラットフォームを提供するデータロボット(DataRobot Inc.)へ出資している。[注1]これは数千万個のアルゴリズムを保有しており、データを入力するだけで最適なアルゴリズムを自動的に選択してくれるソリューションだ。データロボットを活用することで、データサイエンティストの業務効率の改善や、データサイエンティスト以外の人材でも機械学習のアルゴリズムを開発できるようになり、AIビジネス開発のスピードを飛躍的に向上させることができるのだ。

以上を踏まえたうえで、AIビジネス開発の現場にいる方はまず、データとビジネスモデルの関係から整理してはいかがだろうか。

次回(最終回)の更新は、12月25日(金)を予定。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)