自己変容を阻む日本企業の免疫機能

なぜこのようなことが起こっているのか。日本企業(特に伝統的大企業)に備わった免疫機能が強すぎるからであると見ている。外部環境の急速な変化への対応力を高めるためには、内部組織が変化への適用性を持ち、市場という生態系において継続的に「進化」を遂げていく必要がある。まさに、人類が進化してきたように、異なる環境での自然淘汰こそが進化を促す重要な要素であり、異質を取り込むことこそが進化の必要条件となる。

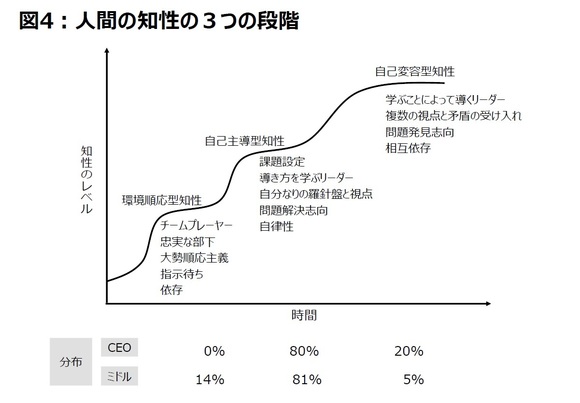

ここに、興味深い人間の知性の発達に関する研究結果があるので紹介したい。従来、人間の知性は20歳代にピークに達し、その後は横ばいになることが定説として信じられていた。ところが、1980年代以降、脳科学の研究が進み、人間の脳には生涯を通じて適応を続ける能力が備わっていることがわかってきた。ハーバード大学の教育学の世界的権威のキーガン教授の研究によると、人間の知性の発達段階には、図4のように①環境順応型知性②自己主導型知性③自己変容型知性の3つの発達段階があり、CEOでも③自己変容型知性に達しているのはたった2割しかいないという結果が出ている。

出所:「なぜ組織と人は変われないのか」(Robert Kegan, 2014)

自己変容型知性を持ったリーダーは、学ぶことによって導くリーダーであり、常識や既存の仕組みを疑い、複数の視点と矛盾を受け入れ、自らが変容しながら大きなイノベーションを起こしていけるリーダーであるとキーガン教授は定義している。イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、スティーブ・ジョブズなど枚挙にいとまがないが、世のなかを大きく変えた経営者は皆自己変容型リーダーである。

この自己変容型知性はVUCA・デジタルディスラプションを勝ち残るために組織にも備わるべき知性である。自己変容型知性が日本企業に備わっているのか。答えは残念ながら一部企業を除いて「ノー」と言わざるを得ない。日本の伝統的大企業は、変化や異質性といった外圧に対して免疫機能が非常に強く働く。組織は最上位ミッションからの分解によってサイロ化され、階層の深化によって責任範囲を分散する。このようないわゆる階層型組織は、外部圧力により生じ得るリスクを最小化し、単一ミッションの遂行に対して効率性を追求するうえで最適な一方で、強大な外部変化、外圧に対しては脆弱である。特に2つの意味において脆弱だ。

一つ目は「変化の兆し」のような初期の小さい外圧に対して、その萌芽を摘むように組織が動いてしまうことである。何も市場変化のすべてが超短期間でなされるわけではない。米国における小売りのEC化率はアマゾンの誕生後22年が経過した2016年時点で7%であり、全自動車販売に占めるEV・PHV(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)の販売割合はテスラ誕生以降13年経過した2016年時点で1%にも満たない。しかし、大きな市場変化はアンドリュー・グローブの言うように「猫のように静かに忍び寄り、突然現実のものとなる」。

階層型組織はこのような漸次型変化に対し、言うなれば白血球のように免疫系として働くように設計されている。大抵の場合は、変化の兆しは現場で起きているが、その変化の兆しは、リーダーが知る前に組織の免疫系によって自動的に打ち消されるか、幸運にも階層を昇り切ってリーダーの知ることになったとしても、その時は時すでに遅し、ということになるのである。アンドリュー・グローブが「あの人が知るのはいつも最後」と言っているように。

2つ目はいよいよ市場変化が大きなうねりを持って牙を剥いてきた時に、その巨大変化に対して組織が脆弱なことだ。小さな刺激に頑強な一方で、大きな圧力を与えた途端、泡のように崩壊してしまう。経済が右肩上がりで伸びており、単一ミッションの目標に邁進すべき環境では20世紀型の階層型組織が最も適しているのは疑いの余地がない。サイロ化、深層化された各組織単位で、限界コストを低減するためにひたすらカイゼンを追求するというのは、日本人の特質にも合っており、それがグローバル競争優位の源泉となっていた。しかし、情報の非対称性が効き、希少な資源、ケイパビリティをベースに限界コストがモノをいった20世紀では通用しても、デジタルテクノロジーの台頭により限界コストゼロに近づいている現在の社会では通用しない。

アクセンチュアのグローバル調査では73%の経営幹部が組織の官僚制度がイノベーションを阻んでいると回答している。いまこそ、「デジタル」という大きな変化のうねりのど真ん中に身を置き、その変化(時には毒かもしれない)を社内に取り入れ、組織を「進化」させることが必要だ。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)