組織開発の「AI」

私達の真価を探求し引き出す

組織開発の手法は多種多様だが、最近、AI(appreciative inquiry)というアプローチが注目されている。これは、部署や組織の中の問題に焦点をあて、その改善をめざす問題解決型の手法ではなく、部署や職場の強みに光をあて、その潜在力を引き出すアプローチである。その根底にあるのは「言葉が世界を創る(Words create world)」という思想、つまり現実は私たちの語られ方によって構成される、という考え方である。

「たとえば“仕事がきつくてストレスが溜まる”と多くの構成員が語る組織はそのようになっていき、“みんなで協力して元気よくやろう!”と語られている職場はそのようになってゆく。AIを一言でいえば“真価の探求”、つまり組織や人が持つ真の価値を探求し、それが活き活きと発揮される状態や関わり方を探求するアプローチだと言えます」

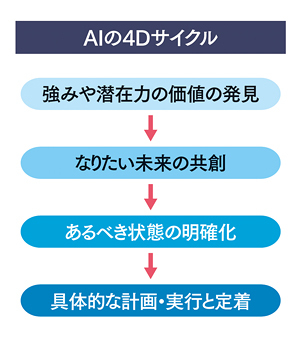

具体的なAIのセッションでは、組織や個人の強みや潜在力を発見し(ディスカバリー)、それらが発揮された未来を創造し(ドリーム)、ともにめざす状態やあり方を明確にし(デザイン)、行動と変化の定着のための取り組みを計画する(デスティニー)という4つのステップがある。このアプローチの特徴は、問いかけの仕方が重要だという考え方だ。

たとえば、上司が会議で「今期も目標に届かなかった。何がいけなかったのか?」と問うと、できていない問題点に目が向き、エネルギーが低くなる。一方「目標に届かなかったが、自分たちの強みは何で、どうやったら発揮できるのか」と問えば、強みや潜在力に目が向き、それを活かしていくことが語られ、職場や組織の活力が高まっていく。

AIや組織開発では手法の実施に注目されがちだが、重要なのは、手法が実施された後も、構成員の考え方や語り方が変わり、強みや潜在力が持続的に発揮されることだ。

中村教授はこう語る。「組織開発全般に言えることですが、大切なのは職場における日常生活の中で、個々のメンバーが協働性のある関係性を自発的に育んでいくこと。めざすのは自己革新力をもつ関係性であり、今後はそうしたマインドと実践力を持つ人材を、組織の中でいかに育成していくかが重要になってくると思います」

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)