日本の労働者は

「AIに対する漠然とした不安」を抱えている

アクセンチュア デジタルコンサルティング本部

アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京共同統括 マネジング・ディレクター

博士(理学)

デジタル変革の知見や技術を結集した拠点「アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京」の統括として、企業のデジタル変革を支援。アナリティクス/AIソリューションの開発を指揮し、これまでに、需要予測エンジン(AFS)、レコメンドエンジン(ARS)など、多くのサービスを開発。上記サービス提供責任者も務め、大手通信キャリア、大手小売業を中心に業務改革の実績多数。近年はAIプラットフォームAI Hubの開発・デリバリーに注力。データサイエンティストとして、大学での講義、書籍・論文執筆、外部講演なども行い、著書にデータサイエンス超入門、データ・アナリティクス実践講座など。

――今回の調査では、「AIとの協働に向けた日本人労働者の意識改革と行動の遅れ」が浮き彫りになりました。

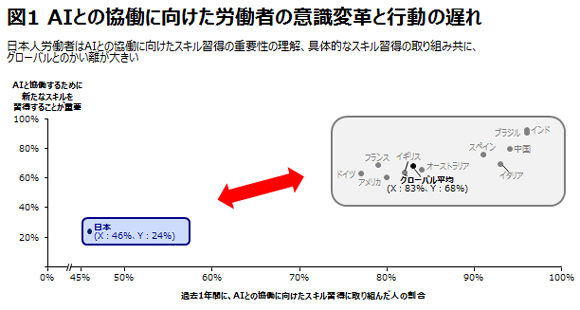

保科 はい。図1は、縦軸がAIと協働するために新たなスキルを習得することが重要と考えている人の割合。横軸は過去1年間にAIとの協働に向けたスキルの習得に取り組んだ人の割合です。これを見ると、日本の労働者はAIとの協働に向けたスキル習得の重要性への理解と具体的な取り組みがともに、海外に比べて大きく遅れていることがわかります。

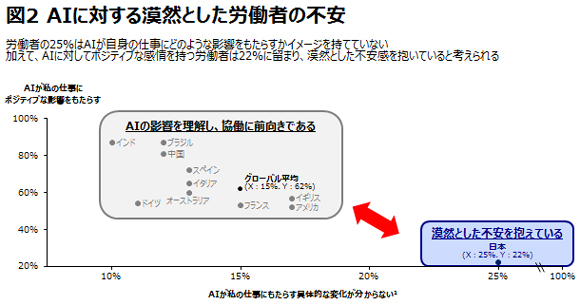

また、図2のように、日本の労働者の25%はAIが自身の仕事にどのような影響をもたらすかをイメージできていません。加えてAIに対してポジティブな感情を持つ人は22%にとどまり、海外に比べて「AIに対する漠然とした不安」を抱えている労働者がかなり多いと見られます。

――なぜ海外と大きく乖離しているのでしょうか。

保科 日本では、AIの導入自体が目的化し、現場の業務を本気で変えていこうという取り組みが少ないことも影響していると思われます。AIの導入目的は、高度なアルゴリズムをとり入れることではありません。まずは現場の業務の最適化、効率化に取り組むべきでしょう。例えば、アクセンチュアではスケジュール調整バーチャルエージェント「Hiromin」を活用し、生産性を上げています。Outlookのスケジュールからメンバーの空き時間を探し、会議の時間調整や会議室の予約などをしてくれるんです。このようにAIを飛び道具として捉えるだけでなく、すぐに現場の役に立つところから導入を進めていってもらいたいですね。AIを業務効率アップに活用するという発想の下、現場を巻き込んで取り組んでいる企業はまだ少ないと感じます。

宇佐美 ただ、日本人には高いポテンシャルがあると思います。よく欧米と日本の組織・仕事の考え方の違いは、テトリスとアメーバにたとえられますが、欧米ではジョブ・ディスクリプション(業務記述書)があり、仕事の領分がテトリスのようにかっちりしているため、AIが導入されると自分の仕事が侵されたように感じます。一方、日本では仕事の区分があいまいでアメーバのように柔軟性があるため、AIと協働できる素地は大きい。労働力不足を補うため、それこそ指数関数的に普及していく可能性もあると思います。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)