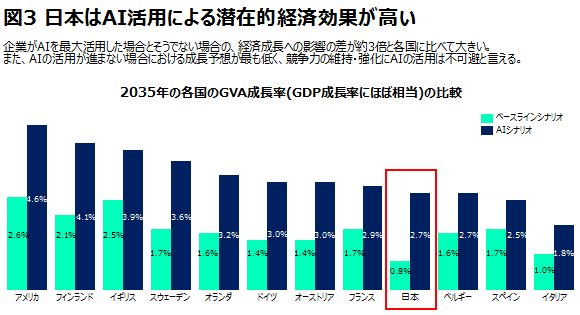

大崎 アクセンチュアの調査によると、「日本は他国に比べてAI活用による潜在的な経済効果が高い」こともわかっています。図3のように、企業がAIを最大限活用した場合、最も成長の余地が大きいのが日本なのです。しかし、うまく活用できなければ、労働力不足の影響もあり、他の先進国並みの成長は期待できません。

自社のコアとなる強みを

AIとの協働でさらに伸ばす

――そうした状況を踏まえて、人間とAIの協働による効果を最大限に引き出すために、日本企業は今、どのような取り組みをすべきでしょうか。

保科 提言したいことは3つあります。1つは「日本型AI協働モデルを前提とした業務プロセスの再考」です。人間とAIそれぞれの得意分野を踏まえ、自動化すべき作業と、人が価値を生み出す作業を棚卸し、業務プロセスを再構築するべきです。例えば我々のコールセンター事例でも、人間のオペレーターとAIがそれぞれの得意分野を組み合わせることで、AIあるいは人間単独よりも顧客満足度を上げることができました。

2つめは「人間とAIの協働を見据えた教育機会・コンテンツの提供」。なぜAIに対する漠然とした不安があるかというと、AIの判断プロセス、生み出す結果の意味が見えにくいからです。ただ、AIに関する知識と、使いこなすスキルを学べる場があればその不安もある程度解消するでしょう。最後は「協働の効果を最大化するコラボレーションの活性化」。スピード感のある開発・導入という点においてもコラボレーションは不可欠です。

――日本ではどのような分野からAIとの協働が進むと考えられますか。

保科 労働力不足が顕著になっているサービス・接客は、その必然性から考えても、AIとの協働を進めるべき分野と考えています。日本のサービス・接客は、携わる人間の層が厚く、データの質・量ともに豊富なことも強み。"おもてなし"と言われるように、特別なサービスの知識・技術・ノウハウを持つ人材も多くいます。難易度は高いですが、こうしたノウハウをAIに学習させるべきです。人間による"おもてなし"とAI効率化、最適化を組み合わせ、日本の消費者の高いレベルの要求をクリアできれば、言語の問題はあるものの、世界に通用するサービスも実現できるでしょう。

さらに、日本は産業用ロボットで高度な開発・製造技術を持っています。人間の「脳」にあたるAIと、「手足」にあたるロボットの組み合わせは、高い発展性を秘めています。AIのアルゴリズム、日本のフィールドにあるデータ、ロボティクス技術を組み合わせて、日本ならではの人を助ける機械を開発していきたいですね。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)