結局は人

制度や仕組みは長続きしない

戦略コンサルティング本部 人材・組織戦略プラクティス マネジング・ディレクター

海津恵

慶應義塾大学経済学部卒業後、2006年にアクセンチュア入社。人材・組織変革が専門領域。 さまざまな業界の企業変革に従事する傍ら、クライアントの人材・組織課題をより全面的に支援すべく立ち上がったアクセンチュア社内の部門横断組織 ”One T&O(Talent & Organization)” では、コアメンバーの一人として、オファリング開発や知見/論考の発信を推進。

海津 どのような過程で、このスタイルにしようと意思決定されたのですか?

海野 実は、自然な流れでした。どのような変化があろうとも、それに耐え得る組織・会社をつくっていくのは、結局、人です。それは頭で考えてそう思うのではなく、教室の子どもたちを見ている中での学びです。

“教材”という仕組みだけで子どもが伸びるわけではない。指導者という教材を生かす非常に大切な存在があるからこそ伸びる。そんな公文式と非常に似ていると捉えています。多くの制度や仕組みは5年から10年しか持ちませんし、私たち社員も、制度や仕組みで縛られたくはありません。

海津 「結局は人だよね」と、どの会社の経営者も言います。しかし、トップダウンの改革を選択します。それこそアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)だと思うのですが、本当に「結局は人」だと思って「人を活かす」としたときに、トップダウンのやり方がいいと思っているのか、それしかないと思っているのか。

全社改革といえば強いリーダーの下で実行されたトップダウンの改革に日が当たりがちな中で、それが成功モデルであるとうのみにし、本来自社にとって取るべき改革スタイルとは何かを考えずに進んでしまっている会社が多いように思うのです。

海野 教室における指導者と生徒、教室という場の雰囲気。会社における経営層と社員、会社という場の雰囲気。それが相似形に近いから気付けたのかもしれません。

言うはやすし

具体的な社員の巻き込み方は?

海津 一人ひとりを主役にするために、具体的にはどのような形で社員一人ひとりを改革の当事者として巻き込んでいったのでしょうか?

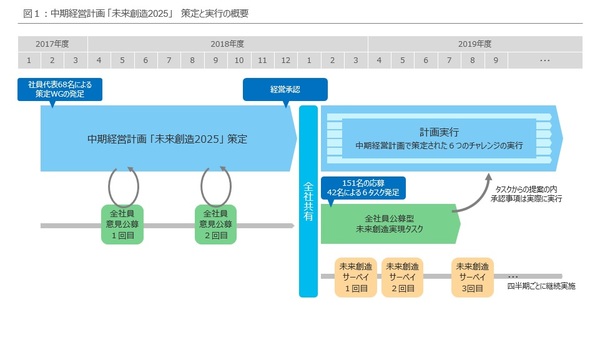

図1では、御社の改革の流れと概要をまとめています。このうち、「中期計画策定」「中期計画実行」「サーベイ」の3点について、その具体的な取り組み方について教えていただけますか?

アクセンチュア作成