-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

営業を「組織学習プロセス」と考える

新製品を発売する時、一刻も早く顧客を獲得しようと、つい営業部門を強化したくなる。我々は25年間にわたって新興企業の立ち上げや新製品の発売に関わってきたが、その経験から申し上げると、営業組織の再編に着手するタイミングが早すぎると、運転資金は焦げつき、売上目標は未達というはめになる。

新製品を効率的に販売するには、顧客がその製品をどのように入手し、どのように使用するのか、営業部門全体で学習する必要がある。我々はこのプロセスを「営業学習曲線」によって説明している。

学習曲線というコンセプトは、製造分野では広く浸透している。生産ラインと購買、製造、エンジニアリング、商品企画、業務管理の部門間で、その知識や経験を交換し合い、だんだんと製造プロセス全体の効率が高まっていくというものだ。つまり、複数の部門が知識と経験を移転し合うプロセスを繰り返せば繰り返すほど、製造プロセスの効率が向上し、コストが低下するのである。

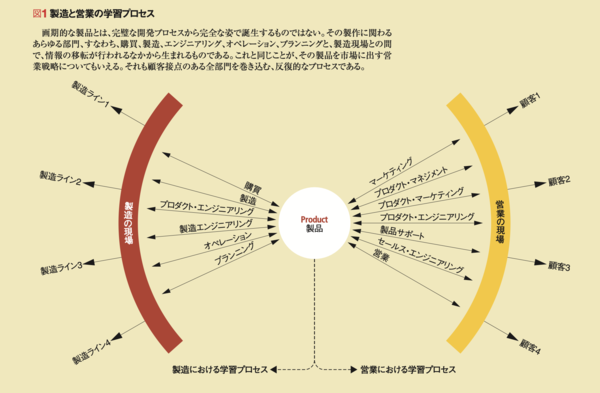

新興企業あるいは既存企業が新製品を発売する場合、それは営業学習曲線を向上できるかどうかがカギとなる。製造における学習曲線と似ているが、営業学習曲線は、企業と顧客が情報を移転し合うなかで上昇していく。顧客が製品を購入し、使用する過程で、企業は顧客から情報を得る。その情報に基づいて、製品自体と製造プロセス、そして営業プロセスを修正していくのだ(図1「製造と営業の学習プロセス」を参照)。

図1 製造と営業の学習プロセス

画期的な製品とは、完璧な開発プロセスから完全な姿で誕生するものではない。その製作に関わるあらゆる部門、すなわち、購買、製造、エンジニアリング、オペレーション、プランニングと、製造現場との間で、情報の移転が行われるなかから生まれるものである。これと同じことが、その製品を市場に出す営業戦略についてもいえる。それも顧客接点のある全部門を巻き込む、反復的なプロセスである。

顧客から情報を得るには、大規模な営業部門を組織すればよいかというと、実はそうではない。営業担当者の数が多すぎると、学習曲線の上昇を加速するどころか、逆にその障害となる。営業にまつわる既成概念から脱し、顧客から学習し、顧客に対応できる組織をつくることに集中すべきである。

ここで重要なのは、組織の営業学習曲線と営業担当者個人の学習曲線を混同しないことだ。ほとんどの企業では、新入社員たちに入社1カ月以内に、製品、顧客、市場、競合状況について学び、一人前の営業担当者に成長することを期待している。

本稿で説明する営業学習曲線とは、営業担当者個人の学習曲線とは別物であり、マーケティング、営業、製品サポート、製品開発など、顧客の視点が求められる部門すべてを対象とする包括的なものである。

組織学習の成果として、「セールス・イールド」──本稿では「十分な研修を受けたフルタイムで働く効率的な営業担当者1人当たりの平均年間売上高」と定義する──が改善すれば、新人とベテランの区別なく、営業担当者全員に好影響を及ぼす。

本稿では、営業学習曲線を経営者や投資家の視点から、以下の点で役立つフレームワークとして考察していく。