変わる「安全性」の定義、消費者調査が示すもの

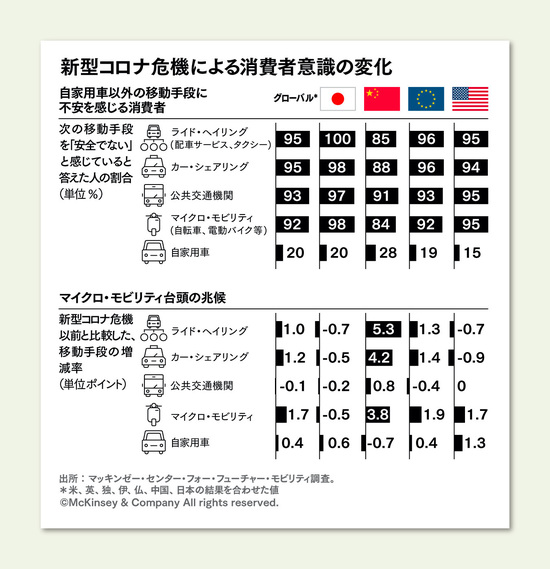

現在、消費者はショック状態にあるといってもよいかもしれない。当社が、米、欧、中、日で5月初めに実施した調査では、消費者の約80%が「自家用車」を「新型コロナウイルスの感染に対して安全な交通手段」と答えた。

それに対して、「公共交通機関」、「シェアド・マイクロ・モビリティ」(電動自転車、電動バイク、キックボード等)、「カーシェアリング」、「ライド・ヘイリング」(Uber、通常のタクシー等)については、90%以上の消費者が安全な交通手段とは考えていない、という結果となった。

このため、Next Normal(次なる常態・価値観)において、感染症予防の観点から、自家用車の活用が増えるかもしれない。

しかしながら、経済活動が再開するにつれて、消費者は徐々に他の交通手段に戻らざるを得ないだろう。

コロナ危機以前にも欧州では、自家用車の都市部乗り入れ規制を強化しており、都市も自家用車の極端な増加による渋滞や環境面の負荷を許容することはできない。

したがって、ライドヘイリング、カーシェアリング、公共交通機関、マイクロ・モビリティが、徐々に再び使用されるようになる。その際、いかに素早く、衛生面の課題を解決し、消費者の不安を解消するかによって、モーダル・ミックス(移動手段の配分)が変わるだろう。もっといえば多様化が進むのだ。そして、それがNext Normalとして定着する可能性もある。

例えば、比較的、衛生面の安全を確保しやすいマイクロ・モビリティは増加する可能性がある。マッキンゼーが、米・欧・中・日で5月に実施した調査では、世界平均で「マイクロ・モビリティを日常的に使っている・使う」と答えた消費者は、コロナ危機以前の14%から、約2ポイント増の16%に増えた。

この値は小さく見えるかもしれないが、そのユーザー数に換算して考えると、絶対数が14%増えたということなので、見過ごすことはできない数字だ。日本を除く各国で同様の傾向が出ており、マイクロ・モビリティ台頭の兆しがうかがえる。

これまで述べてきた、電動化の地域間の差異、自動運転(レベル4)実用化のスローダウンとルート・用途を限定した検討の加速化、マイクロ・モビリティの台頭等のモーダル・ミックスの変化などの兆候は、コロナ危機以前より見られた。

つまり、コロナ危機は、こうした変化をより加速化させ、政府、企業、消費者が、数年単位で行っていた意思決定や行動変容を、数週間単位で行うように迫っているとも言えるのだ。

コロナ危機は、その意味で、既存のモビリティ産業のディスラプションを加速化させるカタリスト(触媒)の役割を果たしている。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)