中小企業が実践する3つのポイント

オープン・イノベーションを活用した多角化を進めるうえで、筆者が最初に行ったことは、文字通り『教科書』通りの活動である。特に以下の3点を強く意識した。

(1)トップが活動をリードする。

(2)社内の啓蒙活動に時間を使う。

(3)小さな成功体験をつくり、活動のモメンタム(勢い)をつくる。

コンサルタント時代、大手メーカーのクライアントに言い続けたことである。いずれも成果を得るまでに時間を要する取り組みではあるが、国内外の成功事例を見ても、この要素を押さえることが成功への近道であると確信していた。

オープン・イノベーションを実践する際、これら3つの活動が必須となるのは、大手メーカーに限らない。中小メーカーの場合、3つの活動を効果的に進められた時のインパクトも、うまくできなかった時の影響も大きいので、粘り強く、着実に実行することが求められる。以下、それぞれについて解説していきたい。

(1)トップがリーダーシップを発揮し、みずから積極的に推進する

従業員は日常業務に追われているので、ほとんどの人が新しい活動や変化をそれほど歓迎しない。この傾向はどこでも見られるものだ。理屈では長期的なメリットを理解できていたとしても、さらなる負担を負う気持ちになれないのは当然だと言える。

また、オープン・イノベーションを実際に始めると、初期段階は現場レベルでの混乱やいさかいが絶えず、現場に任せては意思決定が進まないことも多い。そのため経営に携わるリーダーは、活動を開始してから定常状態に落ち着くまで(通常1〜2年)は、率先して活動をリードする必要がある。当社の場合、筆者自身が経営者という立場で旗を振ることにこだわり、社内メッセージで積極的にオープン・イノベーションの推進を呼びかけた。

その際、一つ工夫したことがある。それは活動の中で、あえて「オープン・イノベーション」という言葉を使わないことだ。社内の意識を統一して活動を推進するためには、誰にでもわかるシンプルな言葉を用いる必要がある。しかし、オープン・イノベーションという言葉は、多くの社員にとって概念自体は理解できても馴染みのないものであった。そこで当社では、意識的に「社外連携」と称して、この取り組みを進めることを決めた。

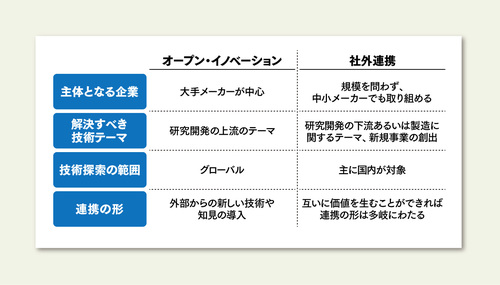

社外連携という言葉を使うことには、オープン・イノベーションの定義を広げる意味もあった。『教科書』の中では、オープン・イノベーションを「大手メーカーが、研究開発上の課題に関して、世界中から最適な解決策を集め、開発を加速すること」と定義している。しかし、当社のような中小メーカーにとって、これを忠実に実践するハードルは非常に高い。

中小メーカーの場合、ヒト・モノ・カネという経営資源が限られる。また、それほど多くの研究開発案件を抱えているわけでもない。さらに、海外組織とのコミュニケーションの経験も乏しく、本来のオープン・イノベーションをそのまま実践することは容易ではないといえる。

筆者は、オープン・イノベーション活動を社外連携と翻訳することで、自分たちでも取り組みやすい活動にとらえ直してもらおうと考えた。具体的には、「大手メーカー」に限らず、中小メーカーも主体になれるという意識を持てるようになる。また、「研究開発上の課題」に閉じることなく、あらゆる問題を解決するための連携が含まれることを伝えた。さらに、「世界中から最適な解決策を集める」にこだわらず、国内など限定的な範囲で身の丈に合ったパートナーと適度な連携を進めることを理解してもらった。

図表1 オープン・イノベーションと社外連携の比較

(2)現場を動かすために、啓蒙活動を粘り強く行う

トップがどれほど懸命に旗を振ったところで、現場に納得して動いてもらえなければ活動は進まない。社外連携の主体は現場の担当者であり、彼らの活動に対する理解度、基本スキル、そしてモチベーションによって結果は大きく左右される。活動のメリットをうまく伝えて、現場の気持ちに火をつけることが不可欠である。

当社では最初のステップとして、社内の40人の開発者を集めて、社外連携の意義や方法論を解説した。ただ、国内の一般的な中小メーカー同様、当社でも当たり前のように自前主義でものづくりを行い、開発から製造・販売・サービスまで自社で一貫した事業を展開できることがむしろ強みだと考えられていたのは前述の通りだ。そのため、他力を活用する社外連携に関して、少なからぬアレルギー反応が見られた。

たとえば、「写真現像機に関して、我が社は世界でもトップレベルだ。社外にそれ以上の技術などあるのか」「開発を他社にやらせたら、知財を自社で確保できないのではないか」「私は他社の管理をするよりは、自分で手を動かしたい。そのために入社した」という質問がすぐに上がった。

こうした反応を示されることは珍しいことではなく、まさに偽らざる現場の声である。「あくまでも我々のものづくりを加速する手段であり、いまのやり方を否定するものではない」「経過よりも結果にこだわってほしい」などのメッセージを発し、現場の疑問に丁寧に回答しながら粘り強く啓蒙活動を進めていった。

そうして活動の意義が徐々に浸透し、啓蒙開始から1年が経つ頃には、開発会議の中で社外連携が自然な形で提案されるようになっていた。啓蒙活動の成果がすぐに上がることはないが、たとえ遠回りに見えても、このプロセスを飛ばして成功することはないと筆者は考えている。

(3)小さな成功を待つのではなく、意図的につくり出す

当社では啓蒙活動を継続すると同時に、成功事例をつくることにも取り組んだ。オープン・イノベーションや社外連携に対する理解を獲得するうえで最も効果的なのは、何といっても実績をつくることだ。そのため意図的にでも小さな成功をつくり、活動のモメンタム(勢い)を得ることに注力した。

その際のポイントは、「小さな」成功でかまわないということだ。社外連携の最終的なゴールは製品を市場投入することであり、それを体験できれば申し分ないが、そこに至るまでのプロセスは長い。また、すべてのプロジェクトが最後まで到達するわけでもない。市場投入までのステージを一つでも進められたら、自分たちが正しい動きをしていたという証明になり、自信にもなる。そのような「小さな」成功体験を積み重ねるだけでも、社内の理解は格段に進むことになる。

筆者が小さな成功体験をつくる際に目をつけたのが、当時開発中であった新型写真現像機である。当社はある新型写真現像機の開発に取り組んでいたが、インクジェットヘッドの動きを制御する技術に関して、大きな課題があった。社内でどんなに知恵を絞っても解決できない技術的な壁があり、開発が停滞していたのだ。

そこで、知人の紹介から東京にあるプリンターメーカーにたどり着き、インクジェットヘッド制御のエキスパートに直接指導を依頼することを決めた。そして、和歌山の本社の現場でアドバイスをしてもらうと、それによりこれまで滞っていた開発のボトルネックがいっきに解消したのである。

自前主義に囚われ、自社単独ではどれだけ時間をかけてもたどり着けなかった解決策に、社内メンバーは驚いた。自社の製品のことは自分たちが最もよくわかっているはずだという自負を持つことは、もちろん悪いことではない。しかし、社外には自分たちだけでは到達できない視点や技術を持つ人がいることを理解する必要もある。

筆者はこの成果を大々的に紹介し、「社外の知恵を借りることで開発が進んだ」とアピールした。この一件を通して、「自社で解決できなければ、積極的に社外組織のサポートを活用してもよい」というメッセージは確実に社内に浸透したと考えている。

* * *

本稿では、当社での実践例を中心に、中小メーカーがオープン・イノベーション活動を行う意義、そして実際に進めるうえで求められるマインドセットと行動を述べた。次回はより具体的に、どのような相手と、いかに連携を取ればよいのかについて、筆者の経験を交えながらお伝えしたい。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)