-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

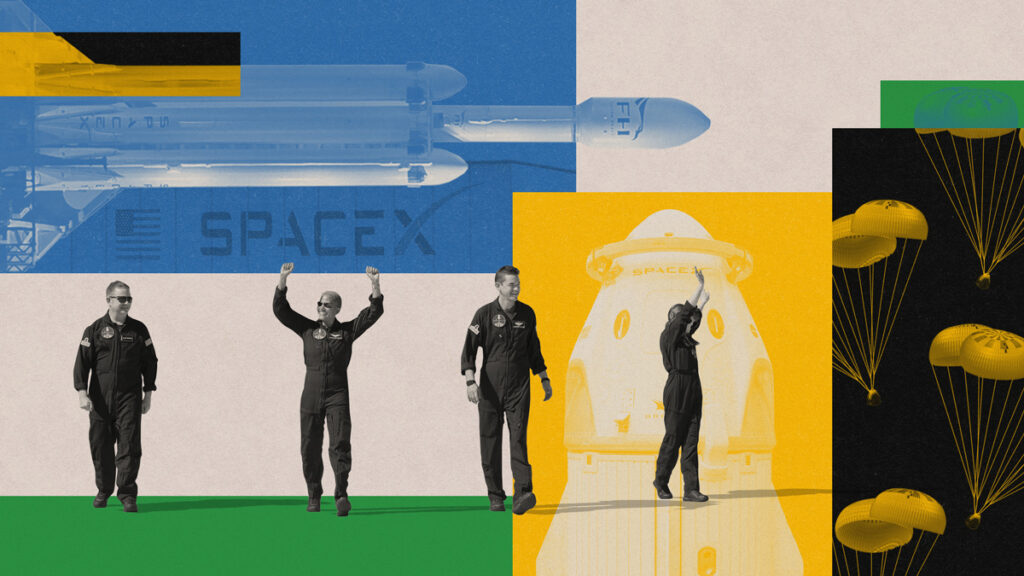

民間宇宙テック企業による事業構築がいかに有望か

宇宙探査の伝統的なアプローチは、個々のプロジェクト──つまり毎回のロケットの打ち上げを、1回限りの特別なメガプロジェクトとして扱う。NASA(米国航空宇宙局)のやり方はその典型例だ。それぞれの打ち上げを大規模な1回限りの、オーダーメイドの投資として扱い、「飛躍的進歩」や「ビッグバン」の実現を目指す。

NASAの火星探査計画マーズ・パスファインダーのマネジャーを務めたドナ・シャーリーは、これを「豪華で古風な方式による、壮大なミッション」と表現している。

このアプローチの問題は、さまざまなミッションが独立して構築されていることだ。部品とシステムは、一つのプロジェクトから次のプロジェクトに向けて更新され引き継がれるのではなく、新たに考案されるのである。

その結果は、1992年9月に打ち上げられた火星探査機マーズ・オブザーバーのミッションに示されている。計画と開発のサイクルに17年を要し、2000年のドル換算で13億ドルをかけたこのミッションは、開発が遅いうえに高くついた。

1993年8月21日、探査機が主エンジンの噴射により減速して軌道に乗る予定だった日の3日前、NASAジェット推進研究所(JPL)の運用管制官らは探査機との通信を失い、ミッションは失敗した。

当然ながら、どのようなプロジェクトでも失敗は起こりうる。たとえこのプロジェクトが失敗していなくても、その後の追跡調査に同じようなコストと時間がかかったことだろう。なぜなら、NASAはすべての部品とシステムをゼロからつくり直していたはずだからだ。このことは真剣に考えねばならない。

最近の民間宇宙テック企業は、これとは非常に異なるアプローチを取り、ロケットのシステムをプラットフォームとして扱っている。部品と技術を、再利用と複製が可能な形で構築するため、小さく始めて急速にスケールアップできる。最近のHBRの論考でも述べられているように、これによってコストが劇的に下がり、宇宙にアクセスしやすくなり、多額の投資を呼び込んでいる。では具体的に、これがどのような仕組みになっているのか、考えてみたい。

プラットフォームはどう機能するのか

アップル、グーグル、アマゾン・ドットコムやマイクロソフトなどの巨大テック企業は、いわゆるプラットフォームを展開している。エアビーアンドビー、イーベイやウーバーも同様であり、これらの企業のマルチサイド・プラットフォームは投資家の心をとらえてきた。

エアビーアンドビーはホテルの部屋を所有せず、イーベイは倉庫を持たず、ウーバーはタクシーを保有しない。しかし、複数のグループ(買い手と売り手)の間での大規模なやり取りを促進している。これを踏まえて一部の学者は、プラットフォームとは「設備を抱えずに市場を形成するデジタルシステム」という、狭い定義でとらえている。

しかし、プラットフォームは単なるデジタルの現象ではない。専門用語となって産業に応用され始めたのは20世紀であり、特に自動車業界と海運業界で顕著であった。

次のように考えるとよい。プラットフォームとは、一連のアプリケーションの間で共有される構成要素、サブシステム、接点(インターフェース)、プロセスの体系的な集合である。アプリケーションは、複数の(標準化されていない場合もある)要素と関係者の間に秩序を伴った相互作用を生み出す目的で設計されている。

コンテナ船による国際海運を考えてみよう。国際海運のプラットフォームで相互作用する要素は、20~40フィートのコンテナ、クレーン、船舶、通信衛星、灯台などがある。関係者には、船会社、港湾管理会社、荷送人、規制機関などが含まれる。

コンテナは均一に標準化されている。一方で船舶は、多くの共通要素はあるが標準化はされていない。それでも、国際海運のプラットフォームのプロトコルによって、秩序を伴った相互作用が可能であり、コンテナ以前の時代に比べるとわずかなコストで輸送できるようになった。

プラットフォームの構成要素、そして構成要素と利用者をつなぐインターフェースは、可能な限り標準化されている。このため利用者と構成要素の追加が容易となり、成長が促進される。プラットフォームが成長するにつれて、機能が増えていく(スマートフォンを考えればよい。電話とメッセージサービスに加えて、いまではモバイルバンクやルートマップ、ストリーミングサービスなども提供する)。

このプロセスが生じると、プラットフォームは巨大な複合適応システム(エコシステムとも呼ばれる)へと進化する。

その結果は明白だ。プラットフォームを伴う市場では、サービスはスピードと質が向上して価格が下がり、より広く普及する。これらは確実にディスラプションを引き起こす。新たなプラットフォームを活用することが難しい人々の間では、プラットフォームは不評だ。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)