-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

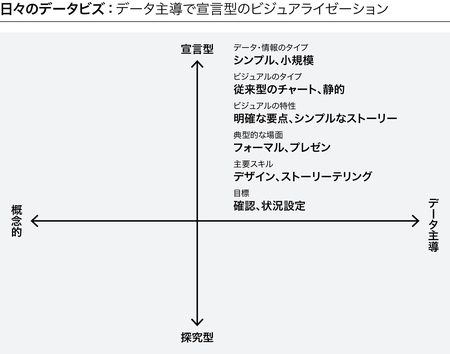

ビジュアライゼーションの4象限

性質と目的についての問いを組み合わせて古典的な4象限マトリックスにすると、ビジュアライゼーションは4つのタイプに分けられる。自分が取り組んでいることの象限がわかれば、使用する形式、必要な時間、必要なスキルを適切に判断できる。

日々のデータビズ(右上の象限)

探究的な作業の多いデータサイエンティストとは異なり、マネジャーが中心的に取り組むのはこの象限だ。エクセルで作られ、パワーポイントにペーストされる基本的なチャートやグラフだ。折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ、散布図などのシンプルな形式が多い。

「シンプル」がキーワードだ。データセットは小規模でシンプルなものが多い。ビジュアライゼーションが伝えるのはシンプルなアイデアやメッセージであり、チャート化するのは数個の変数だ。目的もシンプルで、たいていは議論の対象にならないデータに基づいた、事実情報を提供することである。

シンプルさは主にデザイン上の課題だ。このタイプのチャートが通常使われる正式なプレゼンでは、明瞭さと一貫性がチャートを最も効果的にする。プレゼンは時間に制約がある。チャートのデザインがお粗末だと、質問が上がり、ビジュアルの構成や本来明確であるべき情報の説明をしなければならず、時間が無駄になる。

日々のデータビズは、マネジャーが言葉を発さなくても提示できなくてはならない。ビジュアル自体が語ることができないとしたら、それはオチに説明が必要なジョークと同じで、失敗だ。

宣言型のチャートは議論を起こすべきではないと言っているのではない。議論を生み出すべきだ。しかし、議論はチャートの中のアイデアに関するものであるべきで、チャートそのものについてではない。

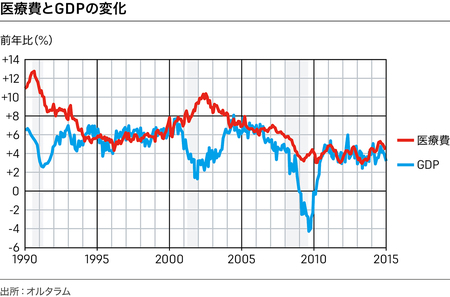

人事担当バイスプレジデントが、会社の医療費について経営委員会の他のメンバーに発表するとしよう。伝えたい最も重要なメッセージは、医療費の増加が大幅に鈍化したため、他のサービスに投資する機会ができたことだ。

医療費増加の鈍化に関するオンラインレポートを読んだ際、政府のデータへのリンクも含まれていたので、データをダウンロードした。エクセルで折れ線グラフのオプションをクリックすれば、数秒でビジュアルができる。しかしプレゼンで使うため、より包括的な視点を示そうと、同僚のデザイナーに頼んでGDPと景気後退についての詳しいデータを加えた。

これはデザインの良い正確なチャートだが、適切ではない。経営委員会が従業員の福利厚生への投資戦略を議論するのに、20年分の歴史的背景は必要ない。このバイスプレジデントが伝えたい要点は、ここ数年で費用の増加が減速していることである。それがこのチャートからすぐに伝わるだろうか。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)