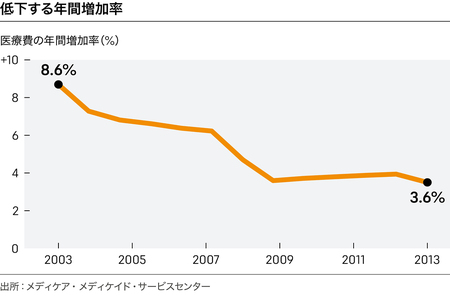

一般的に、チャートのデータを理解するのに数秒ではなく数分かかる場合、多くの情報を取り込もうとしてプレゼンに耳を傾けない人がいるため、紙や手元のデバイスの画面に示した方が効果的だ。例えば、医療政策立案者がこうした長期的なトレンドについて議論するヒアリングの前にこのチャートを見れば、役に立つだろう。

しかし、このバイスプレジデントが必要としているのは、もっとシンプルなものだ。同じデータセットから、彼女は医療費の年間の伸び率を示すチャートを以下のように作成した。

経営陣にこのトレンドを理解してもらうのに、言葉を発する必要はないだろう。こうして明確に、邪魔なものもなく、自らの提言を示す基盤を築いた。

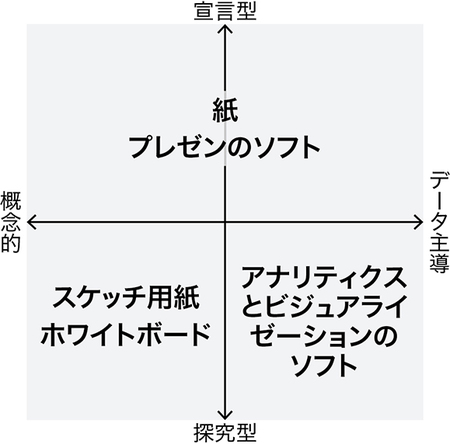

「4つのタイプ」を示す4象限の使い方

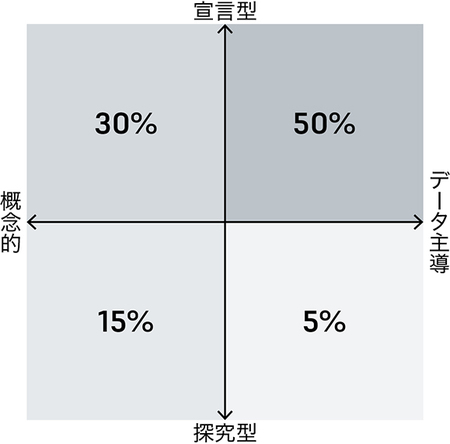

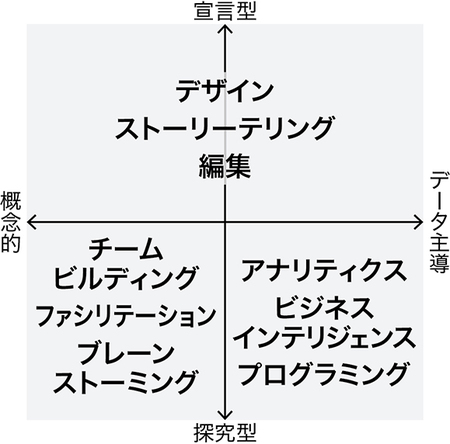

「4つのタイプ」を示す4象限マトリックスは便利な構造だ。簡素な道路地図にガソリンスタンドの場所や交通状況、天気など、様々な情報を重ねることができるのと同じように、このビジュアライゼーションにいくつものアイデア、リソース、経験則を重ね合わせて、必要な時間、リソース、スキルを考えることができる。使い方の5つの例を紹介しよう。

使用頻度:数字は人によって異なり、これは私のスタート地点の数字だ。ほとんどのマネジャーはチャート作成の大半の時間を日々のデータビズに費やすはずだ。しかし、新しいソフトとオンラインツールによって発見と探究が容易になっており、右下の象限の数字が大きくなると予測される。

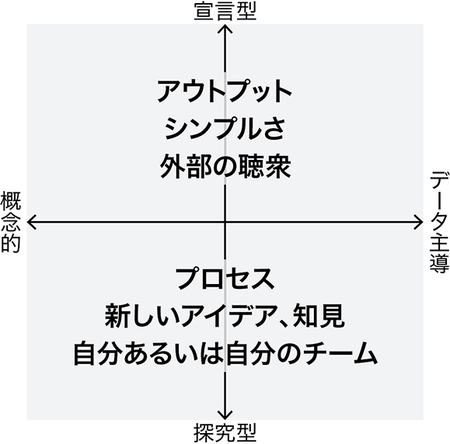

フォーカス:目的が宣言ならアウトプットにフォーカスする。つまり人を動かす優れたビジュアルを作ることだ。目的が探究ならビジュアライゼーションの見た目よりも、アイデアを創出し、学びを得ることに注力しよう。

スキル:プロジェクトの重要性、複雑さ、締め切りによって、自分でスキルを伸ばすか、人のスキルに頼るかが決まる。発見の象限や、取締役会などでの重要なプレゼンをする場合は後者だろう。またマネジャーは、インフォビズに適用するかどうかにかかわらず、アイデアを探究するスキルを伸ばすべきだ。

媒体:一般的に、探究型のためのツールが交流と反復を促す一方、宣言型のためのツールは優れたデザインを生む助けとなる。だが、探究型向けのソフトウェアは開発が進んでおり、デザイン面も向上するだろう。

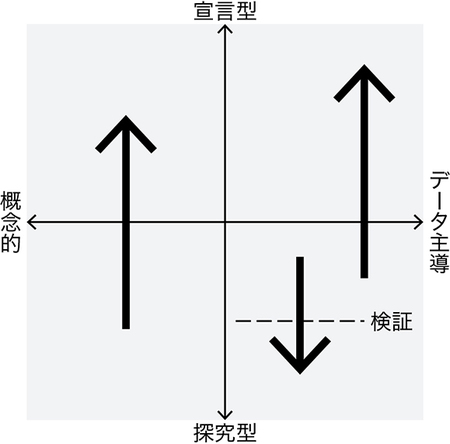

ワークフロー:探究の作業で得た知見を、優れたデザインの宣言型のチャートにして幅広い人に共有したくなることはよくある。例えば、ここまで述べた4象限のアイデアの説明はすべて、アイデアの探究から始まり、その後、出版に向けてデザインした。検証の作業で仮説を試したところ、説明できない予期せぬ結果になり、それが深い探究につながることもある。

このマトリックスには様々な要素を追加できる。例えば、あるタイプのビジュアライゼーションで頼りにする同僚の名前、様々な象限で使用するソフトウェアのリンク、スキル向上のために受けたい講座のリンクを加えてもいい。

* * *

インフォメーションビジュアライゼーションをこのように見てみると、1つのものというより、関連しているが異なるものが集まった複合的なものと考えられる。必要なスキル、使用するツール、伝える手段は、マトリックスの象限によって大きく異なる。アイデアの説明を良いチャートにするものは、日々のデータビズを良いチャートにするものとは異なるだろう。

連載第1回で述べた2つの問い「情報は概念的か、それともデータ主導か」「ビジュアルの目的は宣言か、それとも探究か」に答える数分間で、効果的に視覚化するための準備ができる。理想的な旅行の荷造りができるようなものだ。

『ハーバード・ビジネス・レビュー流 データビジュアライゼーション』

<著者> スコット・ベリナート

<内容紹介> 世界最高峰の経営誌『ハーバード・ビジネス・レビュー』、その公式サイト「HBR.org」やアプリ等で、ビジュアル・ストーリーテリングを牽引するシニアエディターが、持てる知識とノウハウをすべて詰め込んだ、データビズ決定版!

<お買い求めはこちらから>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)