-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

女性の会社への信頼度は

入社後から低下する

アバと呼ぶ女性の物語を紹介しよう。彼女は、最初に就職した世界的なテック企業で、同じ時期に入社した男性の同僚が、同じ仕事をしている自分より給料が高いことにすぐ気がついた。アバが上司にそのことを尋ねると、給与額は機密だが、彼のほうが「いろいろな」評価指標において秀でていると言われた。

第1子を出産した時は、上司に出張から外された。彼女が育児で忙しくなることに配慮しようとした上司は、彼女が「一度に多くのことをやろうとしすぎている」から、出張は無理だと判断した。その後、彼女が昇進を希望した時には、重要な出張に参加した別の男性同僚にそのポストが回ってしまった。

アバは、複数のケースを組み合わせた架空の人物だが、彼女の経験を身近に感じる女性は多いだろう。このような経験が生涯続けば、会社に対する信頼は損なわれ、その影響は連鎖していく。筆者らの研究によると、会社に対する信頼が薄いほど、社員の仕事への思い入れや、会社を宣伝したり守ったりする行動、価値の創造が減少し、退職する可能性が高くなることがわかっている。

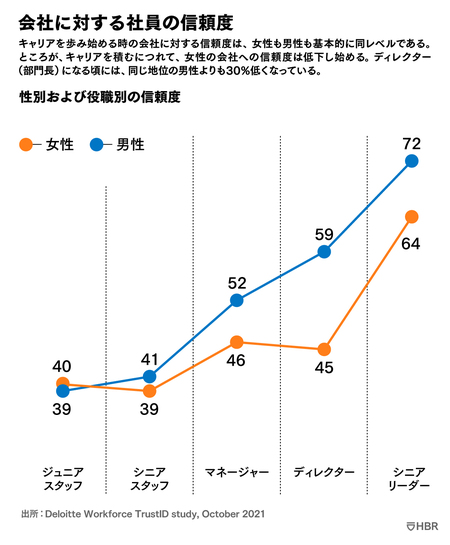

筆者らが行った2021年の内部調査では、米国のさまざまな職種や業種の社員5000人の会社に対する信頼度を測定した。その結果、初めて就職した時点では、女性も男性も会社への信頼度は基本的に同レベルだが、その後、女性の会社への信頼度は男性に比べて急速に低下し、キャリアを通じて低いことがわかった。ディレクター(部門長)になる頃には、会社への信頼度は、同レベルの役職の男性よりも30%低くなっている。信頼度が回復し始めるのは、シニアリーダー(経営幹部)になってようやくである。しかし、それでも信頼度が完全に男性に追いつくことはない。

近年、多くのリーダーが職場におけるコミュニケーション、透明性、公平性の向上に力を注いでおり、多様性、公平性、包摂に関するプログラムに毎年数十億ドルを費やしている。そうした取り組みは、信頼度に大きな影響を与えているはずである。ところが筆者らの調査によると、こうした取り組みの多くは期待された効果を上げておらず、むしろ会社に対する男女の信頼度の差は広がっている。そして企業リーダーの自己評価が高いことが、さらに問題を複雑にしている。筆者らの調査によると、彼らは、社員の信頼度を平均して約40%も過大評価していたのである。

問題の根源

なぜ、会社が透明性や公平性の高い職場をつくろうと努力しても、女性の信頼度は向上しないのだろうか。その主な理由は、フレックスタイムや成果主義賃金など、男女間の公平性を高めるべき善意の制度が、男性ほど、あるいは男性と同じようには、女性にとってメリットにならない傾向があるからだと筆者らは考えている。

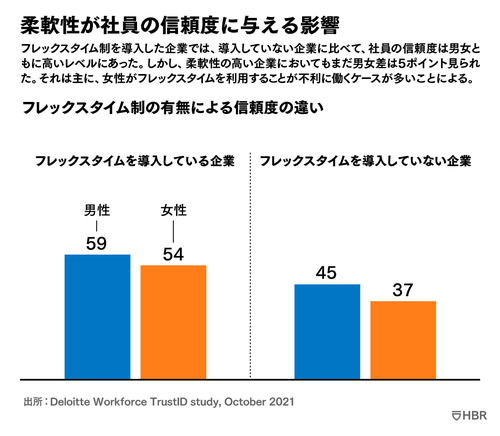

フレックスタイム制度について詳しく見てみよう。これは、育児などの個人的な責任と仕事とを両立するために、勤務時間を調整できる制度である。会社が社員を大切にしているという合図であり、社員が自分の時間を管理できるように、社員に主体性を与えるため、会社への信頼は高まると予想されていた。そして実際に、信頼度は大きく上昇した。それでも、女性の信頼度は、男性の信頼度に迫ったものの、同レベルに達することはなかった。

なぜ、信頼を築くはずの制度を導入しても、女性の信頼度は男性と同等にさえならないのだろうか。ここで、母親になったばかりのアバに話を戻そう。彼女の会社では、子どもが生まれたばかりの父親と母親のための有給休暇や、育児と仕事を両立させるためのフレックスタイム制など、手厚い育児休暇制度が用意されている。この制度は意図的に男女を区別しているわけではないが、アバをはじめとする育児中の女性たちは、男性社員よりもこの制度に依存し、その使い方も異なっている。

女性は、男性よりも出産時に一度に長期の休暇を取得する傾向がある。子どもに手のかかる時期に合わせて、会社から与えられた「働き方の柔軟性」を活用しているのである。しかし、フレックスタイム制を利用すると、献身的でないと見なされ、男性と同等かそれ以上に生産性が高いにもかかわらず、特定の仕事や昇進を見送られるなどのペナルティを科せられるのである。多くの女性にとって、フレックスタイム制はメリット以上に犠牲を伴い、このことが信頼度を押し下げていると考えられる。

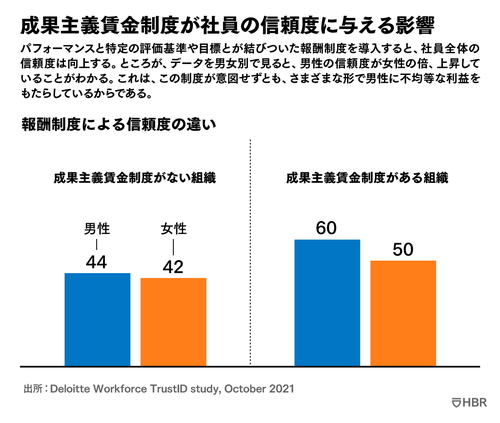

成果主義賃金制度を導入している企業でも、同じような現象が見られる。成果主義賃金制度は、男女関係なく、信頼度を高めると予想されるインセンティブである。実際、高いパフォーマンスに報いることで、社員全体の信頼度は33%増加している。しかし、男女別に見ると、その効果は男性に偏っており、男女差は開いている。制度がない企業と比べ、男性社員の信頼度は女性社員の2倍(

純粋に能力主義であるはずの報酬制度に対し、女性の反応がこうも違うのはなぜなのか。その答えは複雑で、バイアスの問題と関係している。売上目標の達成といった一見客観的な成果指標も、管理職がそもそも持っている偏見によって女性の不利になるようにゆがめられてしまうことがある。

たとえば、同じ職場で、同じ上司の下で、同じ人事考課を受けていても、男性より女性のほうが昇給額が少ないという調査結果がある。また、証券業界では、女性社員に割り当てられるのは、投資実績が少額か資産価値の低い顧客である場合が多く、その結果、成果報酬に男女差が生じるという調査結果もある。これは、チームや役割が目標達成を難しくしている女性にとって、身近な現象である。また、同じ仕事をしている男性の給与1ドルにつき、女性は83セントしか支払われていないため、給与を基準に支払われる賞与も、同じ割合で賞与が支給される男性よりも少なくなる。

成果主義賃金制度がさまざまな形で(意図せずとも)男性に不均等な利益をもたらす可能性があることを考えれば、女性がこうした制度(および関係する管理職)に対して、男性の同僚よりも信頼を置いていないのも不思議ではないだろう。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)