戦略を支える「ヒト」という資源

企業活動のサイクルを支える「ヒト・モノ・カネ」という3つの経営資源の中で、近年、「人的資本経営」という合い言葉のもと、経営者の注目が集まっているのが、「ヒト」つまり「人材」という資源です。

人的資本経営とは、国が音頭をとるかたちで、2020年に登場した新しい経営のあり方で、(1)人材をコストとしてではなく、「目には見えにくい資産」として捉え、(2)企業戦略に合致したかたちで、人の能力向上への積極的な「投資」を行い、(3)その情報を継続的に定量化しつつ、市場に開示していくこと、を意味します。

近年、製造業と比較して、IT業やサービス業などの分野が伸びていく中で、企業の競争優位は、一人ひとりの従業員の生み出す創意工夫、イノベーション、生産性に支えられるようになってきています。こうした状況下で、企業には、人的資本への積極的な投資が求められています。

投資家が機動的で効果の高い投資を行うためにも、企業の持つ「人・組織の情報」を広く公開することが求められるようになってきているということでしょう。

このように「ヒト」という資源は、社会的に注目が集まる重要な資源です。しかし、一方で、経営的な観点から言えば、「ヒト」という資源ほど、取り扱いに注意を要する資源はありません。

筆者が尊敬している経営学者の守島基博先生(学習院大学)は、「ヒト」という存在の「特質」は、「変わりやすい」という点にあると喝破し、また、ヒトという資源は、カネ・モノなどの他の資源とは異なり「怒ったり、泣いたりする」と言います。

ヒトは周囲の影響を受けて、容易に「変わって」しまいます。他者からの働きかけや声掛けによってモチベーションが上がったり下がったりしますし、それによってパフォーマンスも上下してしまいます。

ただし、この「変わりやすい」という性質は、マイナスだけではなく、ポジティブに作用することもあります。全くヤル気のないダメ社員のように思われていた人が、上司からの期待をきっかけに、モチベーションを高め、驚くほどの成果を上げるようになる可能性もあります。様々な仕事の経験から学び、成長することで、高い能力を発揮したり、すごい技術を身につけたりする可能性もあるのです。

人材開発・組織開発は、まさに、この「ヒト」という資源に働きかけて、経営戦略の実現に向けて、企業にとって「望ましい方向」に、人や組織に「変わってもらう営み」であると言えるでしょう。

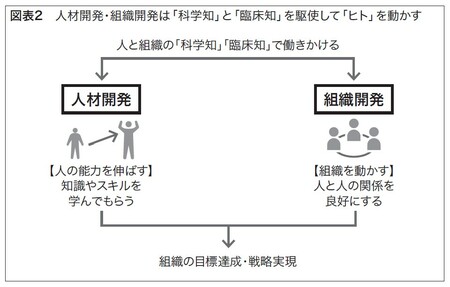

先ほどの企業活動の中の言葉を用いるのであれば、「戦略に同期した行動」を現場の管理者・従業員がとれるようになっていくことを支援するのが、人材開発・組織開発です。別の言葉で言えば、人材開発・組織開発とは、ヒトという「最も扱いにくい資源」であり「最も期待に満ちた資源」に対して、「科学知」と「臨床知」を駆使して、「人の能力ややる気を伸ばし、組織を動かす」営みです。ここまでの話を図説したものが図表2です。

さて、ここまで読み進めてきた読者の皆さんの中には、「ヒトという資源が扱いにくいのなら、なるべく取り扱わないほうがいいのではないか」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、ここに「ヒト」という資源の可能性があります。ヒトは、確かに「扱いにくい」特性を持っているのですが、その一方で、「経営にとっては頼もしさを感じる資源」でもある、という認識が近年広まりつつあります。

なぜならば、ヒトが持つ能力やスキルというものは、容易にコピペ(コピー&ペースト)したり、移動したりすることができないからです。ヒトによって生み出される価値は、模倣可能性が低く(他社にマネされにくい)、獲得が困難なものであるからこそ、他の企業と差別化する中核的な能力・技術(コアコンピタンス)ともなりえます。

実際、人的資源管理論の中で、人的資源と企業の競争優位性の関係を探究した研究においては、人的資源への投資は、業務の成果などによい影響を与えることがわかっています。その意味でも、ヒトは、「モノ」や「カネ」とは異なる性質を持った資源であり、やっかいでありながらも、希望に満ちた、代えの利かない大切な資源だと言えるでしょう。

人材開発・組織開発コンサルティング:人と組織の「課題解決」入門

[著者]中原 淳

[内容紹介]

人と組織の課題解決のための7つのステップを徹底解説!

■メンバーとの信頼をいかに築くのか

■現場のデータ収集・分析のコツとは

■理想的な対話と決断の場をつくるには

■現場実践の促進と評価のポイントとは

企業の人事・教育担当者から社外コンサルタントまで必読。

人材開発・組織開発に携わるすべての人々のために編まれた「日本初の教科書」です。

<お買い求めはこちらから>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)