知の探索に「適切な幅」はあるか

このように知の探索は、戦略としても組織としても重要なだけでなく、個人レベルでも進めるべきといえる。

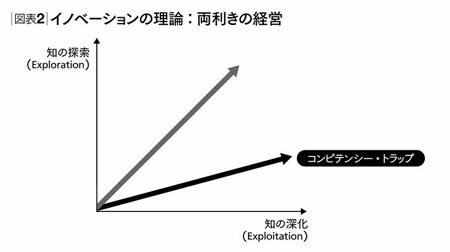

すると興味が出てくるのは、「では、我々はどの程度の範囲まで知の探索を広げればいいのか」ということではないだろうか。図表2のイメージでいけば、どこまで矢印を縦方向(知の探索側)に寄せるか、ということだ。

図表2

実は、これは筆者が講演をした際に、よく聴衆の方から尋ねられることでもある。知の探索は確かに重要だが、「あまりにも自分が持つ知とかけ離れたところまで探索しても、それは離れ過ぎて意味がないのではないか」という疑問なのだ。筆者は長い間この質問に対して、「そんなことは考えず、まずは知の探索をしましょう!」と、回答になっているような、なっていないような対応をしていた。いま思えば、筆者自身もこの点に明確な思考の軸がなかったのだ。

この疑問に対して一つの視座を与える、興味深い研究があるので、ここで紹介しよう。それは、トロント大学のスター研究者サラ・カプランらが2015年に『ストラテジック・マネジメント・ジャーナル』に発表した実証研究である(※6)。

余談だが、この論文は実証分析手法としても興味深い。なぜなら同論文は経営学で機械学習(machine learning)を取り入れた、パイオニア的な研究の一つだからだ。人工知能(AI)が社会に浸透する中で、近年の経営学では、機械学習を実証研究に取り入れることが、普通に行われるようになっている。章末コラムでは、神経科学のアプローチも取られていることを紹介しているが、このように世界の経営学は最新の実証手法を貪欲に取り入れているのだ。カプランの論文は2015年に発表されたから、類推しても遅くとも2010年代初頭には、彼女は機械学習を自身の研究に取り入れていたことになる。

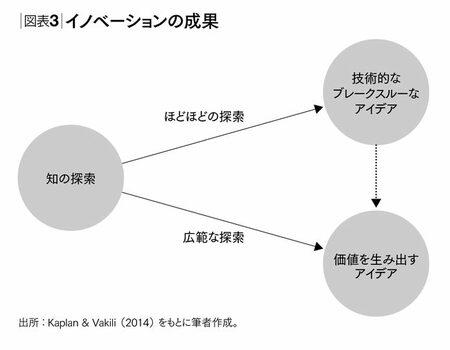

この論文でカプランが指摘したのは、イノベーションには少なくとも2種類の異なる成果があることだ。一つは、「極めて技術的な、ブレークスルーなアイデア」を生み出すことだ。例えば、当該分野で革新的な技術を生み出す、などがそれに当たる。そしてもう一つのイノベーション成果は、「経済的な価値を生み出すアイデア」だ。両者の違いは重要だ。生み出された技術がいかに画期的なものでも、それが「価値」に変わらなければ意味がない。両成果とも重要だが、ビジネスにおいて最終ゴールは後者になる。しかしその実現のためには、前者も欠かせない。図表3はそれを図示したものだ。

図表3

そしてカプランは実証研究のために、ナノチューブに使われる分子に関する技術に注目し、同分野の特許データを大量に収集した。そして、機械学習の中でもトピックモデリングというテキスト解析手法を使って特許文書を分析し、そこから「ブレークスルーなアイデアを生み出した特許」と「経済価値を生み出した特許」を抽出したのである。そして統計分析を行った結果、「前者を生み出すのはやや狭い範囲の知の探索で、後者を生み出すのは広い範囲の知の探索である」という結果を得たのだ(図表3参照)。

経営者の知の探索は広く、広く

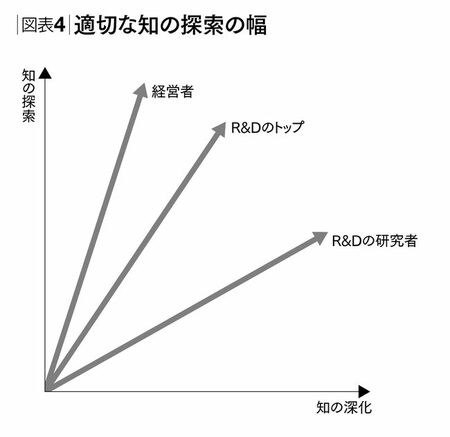

この結果を追試した研究を筆者は知らないので、カプランの研究結果がどこまで普遍的なのかは、まだわからない。しかし仮にこの結果が様々な分野に当てはまるとすると、それは興味深い示唆を持つ。「適切な知の探索の幅はどこか」という問いに、一つの視座を与えるのだ。

まず、ブレークスルーなアイデアを出すためだけなら、実は知の探索はそこまで極端に広くなくていい、ということだ。例えば、製薬メーカーの研究者が経済や歴史を学んでも、それが斬新な医薬品の開発に結び付くとは思えない。知と知が遠すぎるのだ。それよりは、低分子医薬を研究していた人が抗体医薬を学ぶ(これでもかなり遠いかもしれないが)程度の、やや狭い探索の方が効果的ということだ。

しかし、いかにブレークスルーな技術が出てきても、ビジネスである以上それを価値に変えなければならない。「技術を価値に変える」のは研究所の所長かもしれないし、マーケティング担当者かもしれないし、そして何より経営者になるはずだ。こういう人たちは、やはり可能な限り、広く、遠くの知までを探索する必要があるということだ。図表4はそのイメージである。

図表4

実際、筆者の周りでも、世の中に革新的な価値をもたらしているイノベーティブな「経営者」は、ことごとく、非常に広範な知の探索をされている方が多い。その筆頭は、ネスレ日本CEOの高岡浩三氏だ。同氏は、大ヒットしたキットカットのキャンペーンに始まり、ドルチェグスト、アンバサダー制度など、革新的なビジネスを提示してきたイノベーターだ。その高岡氏は「イノベーションとは、認知の範囲にあるお客様の問題を解決すること」と述べる。まさに、知の探索の発想である。そして高岡氏にお話を伺うと、同氏が幅広い認知視野を持てたきっかけは、ネスレのグローバル環境を経験した部分が大きいと言う。ネスレは言うまでもなく世界中から人材が集まり、ダイバーシティが極めて高い。結果、日本の「常識」にとらわれず様々な意見を周囲からぶつけられ、それを契機に狭い認知での常識にとらわれない発想ができるようになったのだ。

広範な知の探索を、明確にアクションに落とし込んでいる方もいる。ゴーゴーカレーの創業者社長・宮森宏和氏だ。ゴーゴーカレーは、日本第2位のカレーレストラン・チェーンに上り詰めただけでなく、いまやレトルトカレーや学校給食にも進出している。その宮森氏の座右の銘は、「創造性は移動距離に比例する」というものだ。まさに広範な知の探索の行動である。実際、宮森氏は日本中・世界中を飛び回っており、ゴーゴーカレーは米ニューヨークにも進出を果たしている。

「知の探索」は小さな仕掛けで慣れることから

そして、最後に先のWiL創業者の伊佐山元氏である。筆者は伊佐山氏を、早稲田大学ビジネススクールの授業にゲスト講師としてお呼びしたことがある。その授業で伊佐山氏は、当校の社会人学生から「変化を起こすには、まず何をすればいいか」という質問を受けた。そして伊佐山氏の答えは「まずは今日、あなたが帰る時に降りる駅を、一つ変えましょう」というものだったのだ。

伊佐山氏の答えを筆者なりに解釈すれば、「知の探索はまずは小さな仕掛けからでいい。ただそれを繰り返して、探索に慣れることが重要だ。やがて、それを続けていけば広範な知の探索もできるようになる」ということだと考えている。知の探索は、どうしても大事のように見えてしまう。企業の戦略レベルならオープン・イノベーションだし、組織レベルはダイバーシティなど、様々なコストも伴う。しかし同時に、知の探索は続けなければ意味がない。だとすれば我々に今日からできることは、まずは個人で小さな仕掛けからでも始めて、それを続けていくことではないだろうか。

ちなみに筆者のオススメは「目をつぶって書店に入り、どこかわからない本のコーナーに行ってから、最初につかんだ本を絶対に買って最後まで読みきる」というものだ。読書も重要な知の探索だからだ。ただし辞書だけはつかまないでほしい。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

知の探索・知の深化の理論

移動距離が長い人ほど「イノベーション」を起こせる

ダイバーシティ経営がイノベーションを起こす

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 O’Reilly C. A. & Tushman, M. L. 2004. “The Ambidextrous Organization,” Harvard Business Review, Vol.82, pp.74-81.(邦訳「『双面型』組織の構築」DHBR2004年12月号)

※2 さらにタッシュマンとオライリーは、2010年に『インダストリアル・コーポレート・チェンジ』に掲載した論文 “Organizational Designs and Innovation Streams” の中で、チバ・ビジョン、HPスキャナーズ、ポラロイド、ファイアストンなど米13企業へのインデプス・サーベイを行った結果として、イノベーションを生み出すための組織デザインを4つに分類した。そして、やはり新しい部署にすべて機能を持たせて独立させる「両利きの組織」(ambidexterial organization)の構造を持った企業が、その後のイノベーション成果が高いという結論を得ている。

※3 INSEAD(欧州経営大学院)のスンキー・リーらが2017年に『オーガニゼーション・サイエンス』に発表した研究では、知の探索・知の深化の理論を前提に「短期成果がそのまま報酬に直結する仕組みを辞めると、人は知の探索を進める」という仮説を立てた。韓国企業の営業マン47人の30カ月にわたる営業行動データ(観測数1万6652)による統計分析から、リーらは仮説を支持する結果を得ており、特にこの傾向は日頃から業績の高い営業マンに顕著であることを明らかにしている。

※4 この問題については第20章で詳細に説明しているので、関心のある方はそちらをお読みいただきたい。また、日本企業がダイバーシティの目的を深く考えずに導入してしまっている背景については、第30章をお読みいただきたい。

※5 Bunderson,J. S. & Sutcliffe, K. M. 2002.“Comparing Alternative Conceptualizations of Functional Diversity in Management Teams: Process and Performance Effects,” Academy of Management Journal, Vol. 45, No. 5, pp. 875-893.

※6 Kaplan,S. & Vakili,K. 2015. “The Double‐Edged Sword of Recombination in Breakthrough Innovation,” Strategic Management Journal, Vol.36, pp.1435-1457.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)