課題2:RBVは部分均衡

次にプリム=バトラーは、「RBVはアウトプット側を無視しすぎである」という批判を展開した。

以下の例を考えよう。ある日本メーカーが国内で高機能テレビを製造販売して成功しているとする。この場合、この企業の技術者(リソース)に「価値がある」とすれば、それは日本で高機能テレビが売れているからにほかならない。しかし、このメーカーがインドなどの新興市場に進出すればどうなるか。通常新興市場での売れ筋は、高機能テレビよりも、安価な普及型テレビであることが多い。だとすれば、新興市場のニーズに応えるための「価値あるリソース」は、現地のマーケティングに長けた人材や現地代理店とパイプのある人材になるはずだ。相対的に、技術者の価値は落ちてしまう。

この例は、「価値があるリソース」というのは、アウトプット市場に大きく左右されることを物語っている。言われてみれば当たり前の話だが、しかしRBVはこの側面を十分に考慮できていない。経済学では、リソース側とアウトプット側のように複数の市場の関係性を整合的に分析することを「一般均衡分析」という。逆に言えば、RBVは「部分均衡」のままであり、これでは不十分だという批判だ。

課題3:RBVはブラックボックス

さらに、プリム=バトラー含め多くの経営学者が「RBVのブラックボックス化」を批判している。RBVは突き詰めれば「リソース→競争優位」という、実に単純な因果関係を述べているにすぎない。しかし、実際に企業に求められるのは「そういったリソースをどのように選び、組み合わせ、活用していくか」のはずだ。

この問いに答えるため、近年の経営学者は「リソースを組み合わせて、活用する企業の能力」として「ケイパビリティ」(capability)という概念を打ち立てている。そしてこの概念はRBVがそもそも基礎としていた経済学ディシプリンを超えて、いまでは心理学的なディシプリンをもとに発達しつつあるのだ。本書『世界標準の経営理論』第2部では、「組織学習(第12章)」「ルーティン(第16章)」「ダイナミック・ケイパビリティ(第17章)」といった、ケイパビリティに関連する知見を紹介していく。

なぜRBVは実務で使えないのか

次に、「RBVの実務への応用の難しさ」について、私論も交えて議論しよう。筆者はこれまでのビジネススクールでの教育経験から、「RBVは実務への示唆が出しにくく、ビジネススクールで教えにくい」という印象を持っている。周りの実務家にも、「RBVの主張はわかるけど、ビジネスには使えない」という意見は多い。なぜRBVは使いづらいのか。筆者は2つの課題があると考えている。

課題4:RBVはフレームワークが貧弱

まず、RBVはフレームワーク化が十分に進んでいない。

経営理論は実際のビジネスに2つのルートで貢献しうる。一つは、ビジネスパーソンが経営理論そのものを学んで「思考の軸」を磨くルートだ。本書の狙いはこちらにある。他方で、理論をビジネスで使いやすくするために「フレームワーク化」するルートもある。SCPからフレームワーク化された「ファイブ・フォース」「ジェネリック戦略」がその代表例であることも序章コラム1で述べた。

ではRBVはどのくらいフレームワーク化されているのだろうか。この点を検証するため、米国のビジネススクールで読まれている(MBA・学部生向けの)経営戦略論の代表的な教科書5冊から、企業リソース関連のフレームワークを抽出した。うち1冊はバーニー自身が執筆した教科書だ。

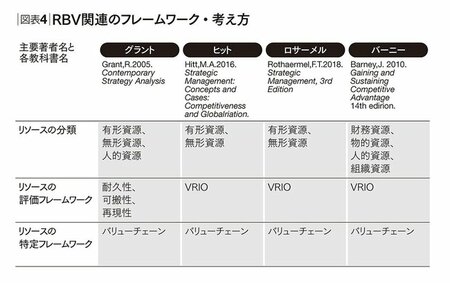

図表4は、その結果をまとめたものである。整理してみると、RBV関連のフレームワーク(らしきもの)は、以下の3種類に分けられる。

図表4

(1)リソースの分類

どの教科書も、企業リソースには多様な種類があって、それごとの特徴を理解する重要性を述べている。しかしこれ自体は、RBVの理論と直接関係はない。

(2)各リソースの評価

複数の教科書で紹介されているのが、そのリソースに価値があるか(valuable)、稀少か(rare)、模倣困難か(inimitable)等で評価する「VRIOフレームワーク」だ(※5)。これは先の命題1と命題2に基づいているから、RBVから落とし込まれたフレームワークといえる。しかしこれも、すべての教科書で使われているわけではない。

(3)企業リソースの特定

すべての教科書が「バリューチェーン分析」を提案している。これは企業の機能を価値創出(バリューチェーン)の流れに沿って分け、どこに自社の強みがあるかを検討するフレームワークだ。しかしこれも、RBVの理論と直接関係はない。

このように、SCPにとってのファイブ・フォースのような、「理論からきれいに落とし込まれたフレームワーク」がRBVには乏しいのだ。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)