では、組織の賃金格差への対処に使える、より構造的で意図的なアプローチを見ていこう。

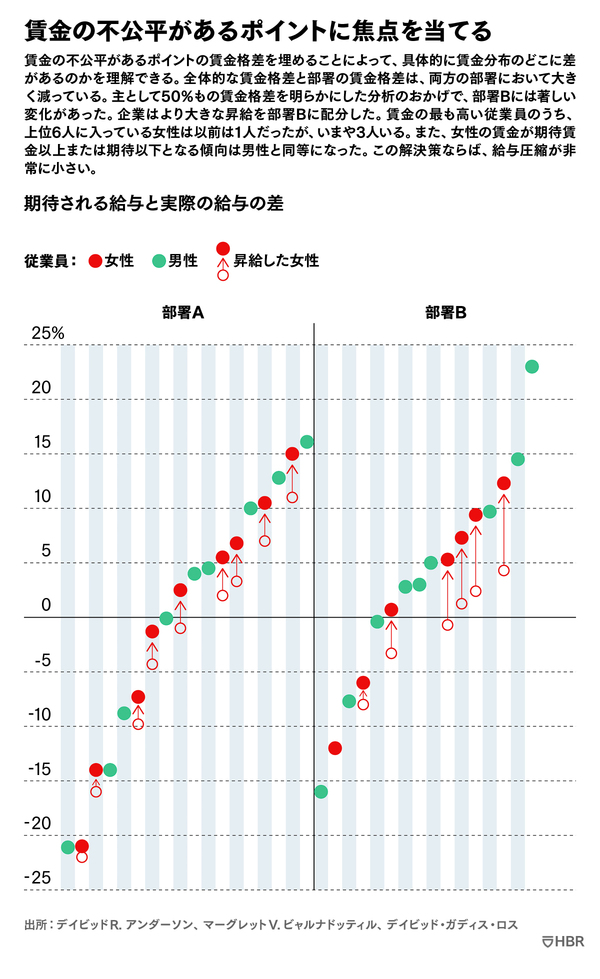

賃金の不公平なポイントに焦点を当てる

筆者らが開発した構造的アプローチでは、組織が賃金格差に取り組む際、まず給与構造のどの部分に賃金格差の原因があるのかを理解し、次に、そうしたポイントの不公平に対処する。

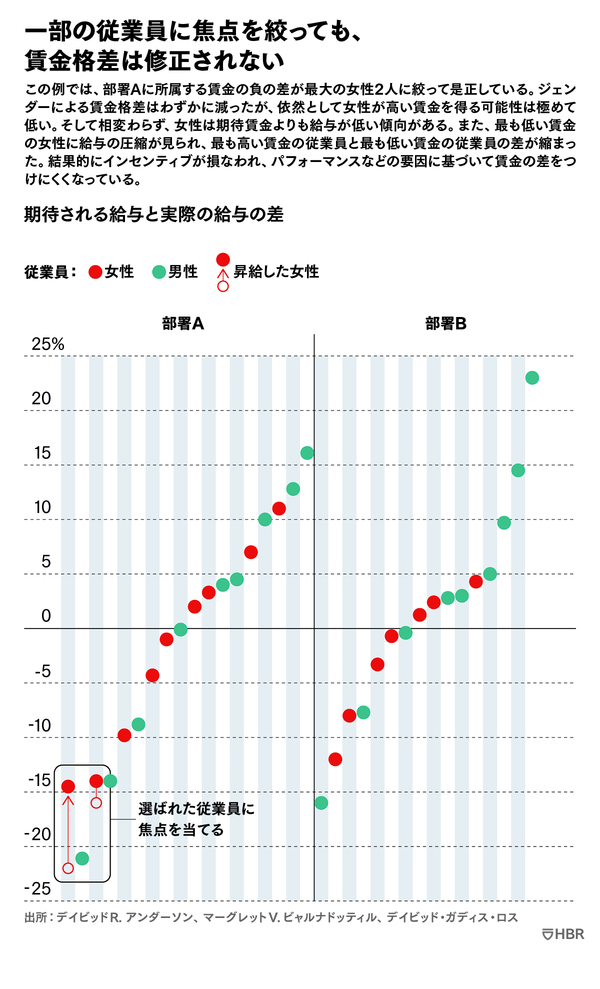

多くの場合、賃金格差の原因は、期待賃金よりも賃金の高い女性が比較的少数で(成績優秀者であるにもかかわらず)、多くの女性の賃金が期待賃金よりも少し低いことにある。さらに実際には、賃金格差は組織全体に均等に分布しているわけではない。賃金の不公平は、特定の職群内の特定のポイントで問題が大きかったり、ある職層(マネジャーなど)に集中していたりする。したがって是正の過程では、最大の賃金格差がどこに存在するかを検討し、そこに直接的に対処する必要がある。

この構造的アプローチによって、企業は不公平になっている賃金の想定外の原因を特定できる。筆者らが協力したある企業は、業績最優秀の女性がその優れたパフォーマンスに対して、業績最優秀の男性と同等の報酬を与えられていないことを発見した。そのため、本稿の架空の企業と同様、最上位の賃金範囲に女性はほとんどいなかった。業績最優秀の女性がこの企業の盲点だったものの、期待賃金と実際賃金の差が最大になっている従業員のなかに、この業務最優秀の女性は含まれない。もしこの企業が、最もわかりやすい形で低賃金の従業員を昇給させるという従来の方法を取っていたら、この業績最優秀の女性は昇給を検討する対象にならなかっただろう。

構造的アプローチでは、組織内の体系的バイアスを明らかにして理解するために、さまざまなグループの賃金に寄与する種々の要因(部署や経験のレベルなど)を検討する。グループによって同一の仕事の賃金に差があるかどうか、あるとすればどれくらいの差なのかを理解すると、問題のポイントが浮かび上がってくる。たとえば、本稿の架空の企業については、賃金格差は部署Aよりも部署Bのほうが50%大きく、部署Aでは女性は男性に対してやや賃金が低いことが、分析によって明らかにされる。

構造的アプローチによって賃金の不公平があるポイントを把握するために、この企業は次のことを実行するだろう。

1. 部署ごとの賃金格差を評価する。部署Bの賃金格差が大きいことを理解すれば、企業は部署Bにより大きな昇給を配分し、部署間の不公平をなくすことができる。

2. 賃金分布のどこに差があるのかを見極める。女性は期待賃金以下になる傾向があり、期待賃金を大きく上回る傾向にはないことを理解すれば、企業はこの差についてバランスを取り戻せるように昇給を配分できる。

3. データの利点と限界を認識する。企業はデータ主導のアプローチによって、賃金の不公平があるポイントを特定して賃金格差を是正し埋めることができる。ただし、マネジャーと常に情報を共有することが必須である。(データ以外の要因によって)昇給させるべきでない従業員もいるかもしれないし、定量分析が示すよりも大きな昇給を得るべき従業員もいるかもしれないからである。

下図は、賃金に不公平があるポイントを把握して賃金格差を埋めることを重視する、構造的アプローチを取った結果である。

上図から男女の賃金分布は、なお完全に対等ではないことがわかる。これは米国やほかの国々において、女性の賃金は依然として男性よりも低いという広範な社会的文脈を反映している。しかし、企業の給与構造において最大の賃金格差があったポイントの是正という面では、大きな進歩があった。重要なのは、この企業の女性が期待賃金よりも多い(あるいは少ない)賃金をもらう可能性は男性と同等になり、最高賃金を受け取る従業員のなかに女性が含まれているということである。

構造的アプローチの目的は、健全かつ公平な方法で賃金格差を埋めることである。たとえば、この架空の企業において図の右上隅の男性が高給であることは、妥当な理由で正当化できるかもしれない。その人がまだ給与モデルによってとらえられていない重要なタスクに関わっている可能性もある。したがって、恣意的にある女性を選んでこの男性に匹敵するほど昇給させることは勧められない。ここでも、マネジャーと情報を共有しながら、すべての昇給を検討する必要がある。

* * *

組織が構造的アプローチによって賃金の不公平に対処するならば、賃金格差の中核的問題、すなわちその組織の給与構造において不公平のあるポイントや関連する体系的バイアスを理解できるようになる。

そして、単に最も賃金が低いように見える従業員だけに注目するのではなく、より的確に問題点を是正できる。こうした問題の中核に焦点を当てることによって、組織は本当の意味で同一価値労働同一賃金(または実質的に同種の仕事の同一賃金)を実現できるようになるだろう。

こうしたステップは、企業が期待するパフォーマンスの成果に合致し、各従業員の賃金とキャリアの軌跡の向上を伴うような、より透明性のある給与構造へと徐々に前進するという、組織ニーズを汲むものである。このことを優先する企業は賃金の不公平をめぐる批判にさらされにくいだけではなく、よりパフォーマンスの高い企業になる見込みが高いのである。

"A Better Way for Companies to Address Pay Gaps," HBR.org, February 02, 2024.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)