-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

──前々回の記事:組織の変化を説明する進化理論(連載第42回)

──前回の記事:組織の成長は「進化するルーティン」で決まる(連載第43回)

ルーティンの進化は、漸進的になる

ルーティンの進化には、ルーティンであるがゆえの特性がある。この点を理解することは重要だ。それは「漸進的な変化」「経路依存性」「硬直化する傾向」の3つだ。

(1)漸進的な変化(incremental change)

一般に、ルーティンの進化・変化は、徐々に進む「漸進的」なものになる。ルーティンは「繰り返しの行動のパターン」だから、進化する際も、それ以前に形成されたルーティンに縛られるからだ。組織に新たに埋め込まれる知も、既存の行動パターンにそれなりに適応したものでなくてはならない。

逆に言えば、サーチなどによって得た広範な知を内部に埋め込むには、ルーティンを享受できる許容力が求められる。このようにルーティンが多様で広範な知を受け入れられる能力を、「吸収能力」(absorptive capacity)と呼ぶ※8。

(2)経路依存性(path dependence)

この理由で、一度築いたルーティンの方向性を、急激に大幅に変えることは難しい。ルーティンができあがってきた経緯によって、進化の方向性は制約を受けるのだ。これを「経路依存性」と呼ぶ。

例えば、設立当初はそもそも似たルーティンを持っていた組織同士でも、少しずつそれぞれが進化した結果、最終的には互いに大きく異なるルーティンへ昇華することもある。組織ごとに取り入れる知が少しでも異なれば、最初は小さな違いでも、徐々に経路依存性により振幅されるからだ。筆者も民間シンクタンクに勤めていた当時、トヨタ、本田、日産、三菱など多くの自動車メーカーとお付き合いしたが、そもそもは同じ業界のはずなのに、仕事の進め方・行動パターンが各社であまりに違うので、驚いたのを覚えている。

(3)硬直化(inertia)

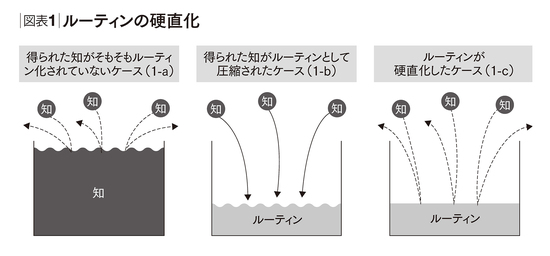

さらにルーティンには、放っておくと硬直化する特性がある。図表1を見ていただきたい。これまで述べたように、ルーティンは「行動パターン」「仕事の仕方」の安定化をもたらし、組織の認知キャパシティを高める(図表1-b)。

図表1

他方でこの安定化が行きすぎると、組織メンバーがすでに埋め込まれた内部ルーティンだけに依存するようになる。ルーティンは経路依存性の特徴を持つから、特にこの傾向が強い。結果的に、組織はサーチ活動を怠ったり、外から得た知を受けつけなくなる(図表1-c)。これがルーティンの硬直化である。学術的にはイナーシアと呼ぶ。結果として、組織の進化は止まってしまう。

ルーティンが進化を止める危険性

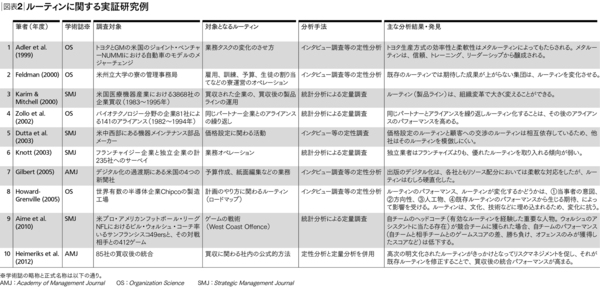

どのような条件で、ルーティンは硬直化しやすいのだろうか。以下では、過去の実証研究の知見をもとに、論じてみたい(図表2を参照)。

図表2

まず、先のベッカーのICC論文では、ルーティンの硬直化が何によってもたらされるかについて3つの理由を挙げている。

(1)繰り返し行動の頻度(frequency)

言うまでもなく、同じ行動パターンを繰り返す頻度を極度に高め過ぎれば、ルーティンは硬直化する。

(2)行動パターンの一定性(regularity)

行動パターンが一定のペースであまりにも長く繰り返されることも、ルーティンの硬直化につながる。逆に、もし皆さんの組織のルーティンが硬直化しているなら、行動ペースの一定性にイレギュラーな横やりを入れることで、硬直化を妨げる可能性がある。

ミネソタ大学のメアリー・ゼルマーブルーンが2003年に『マネジメント・サイエンス』に発表した研究では、米医薬品・医療品企業内の86チームへの質問票調査を使った統計分析から、チームメンバーの交代・使用機器の変更などの「イレギュラーな横やり」が繰り返し行動パターンに差し込まれたチームほど、チーム内部ですでにできあがったルーティンではなく、外部に新しい知・ルーティンを求める傾向を明らかにしている※9。閉塞した現場で「新陳代謝」が必要なのは、まさにこの理由による。

(3)時間プレッシャーなどの外部ストレス(pressure, stress)

これまでの複数の実証研究などから、時間のプレッシャーなどの「ストレス」が組織にかかると、ルーティンが硬直化する傾向も明らかになっている。「すぐに結果を出さなければならない」といったストレスのある環境では、組織メンバーは「組織がいま持っているルーティンに無条件に従うことが効率的」と考えるからだ 。

ここまでの議論をまとめると、ルーティンを進化させ続けるには、先の良品計画のように、まずはそもそも進化を前提としたルーティンづくりが重要であり、加えて①適切な頻度で、②時にイレギュラーな行動パターンを織り交ぜ、そして③性急に結果を求めない、ということになるだろう。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

認知心理学ベースの進化理論

社会学ベースの制度理論

モチベーションの理論

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※8 例えば Zahra, S. A. & George, G. 2002. “Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension,” Academy of Management Review, Vol. 27, pp.185-203. を参照。

※9 Zellmer-Bruhn,M. E.2003.“Interruptive Events and Team Knowledge Acquisition,” Management Science, Vol.49, pp.514-528.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)