意思決定プロセスの類型化

筆者はこれまで、データ分析で業務を改革する中で全社横断的な組織の立場で仕事をしてきたため、営業部、製造部、配送部、購買部、人事部、経営企画部など、様々な組織の意思決定プロセスに関わることができました。

組織が違えば、そこでされている意思決定の種類もまったく異なります。その都度、まずは意思決定プロセスを整理することから始めました。ビジネス担当者の話を聞き、現場に同行して業務を観察しながら、現状の意思決定プロセスを前述の3つのモジュールから構成されるフレームワークで整理する。そして、どのモジュールが暗黙知なのか、データ分析を活かすにはどの暗黙知を形式知化しなければならないか、どうやれば形式知化できるか、を繰り返し考えてきました。

そういったことを繰り返しているうちに、以前に取り組んだ案件と意思決定のタイプが似ている場合には、以前の取り組み方(=どのような暗黙知を形式知化しなければならないか、また、その形式知化のやり方)をおおよそ踏襲できることに気付きました。そういった経験を重ねるにつれて、似たような意思決定については、取り組み方について共通の型に整理できるのでは、と考えました。

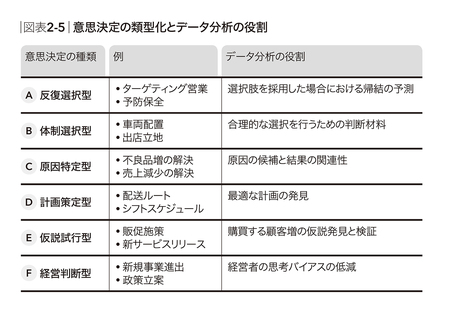

そして、「意思決定の種類ごとに、データドリブンな意思決定プロセスを設計する型を整理する」という強い意識を持ち、改めて過去の案件を振り返ってみたときに、図表2-5に示すように意思決定の種類を6つに類型化すれば、それぞれ共通の「データドリブンな意思決定プロセスを設計する型」に整理できるという結論に至ったのです。詳細は次節以降に述べますが、ここではそれぞれの意思決定の名称とその例を挙げ、6種類の意思決定の全体を俯瞰していただければと思います。

図表2-5

また、6種類それぞれで、データ分析が意思決定プロセスにおいて果たす役割は異なります。この違いを理解いただければ、なぜこのような類型化が必要なのかについて納得いただけると思います。

本書『データ分析・AIを実務に活かす データドリブン思考』では、これら6つの意思決定について、データドリブンな意思決定プロセスを設計するためには、どのような暗黙知を形式知化しなければならないか、また、データ分析をどのように活かせば「意思決定プロセスの課題」を解決できるのかを説明していきます。

なお、この類型化は、『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』2019年6月号の筆者論考「現場の能力を引き出すデータ分析の6つの型」にも掲載されています※1。

いくらデータ収集のシステムや優秀なAIの専門家を入れても、それだけではビジネスには勝てない。国内のデータサイエンティストとして草分け的存在であり、大阪ガスのデータ分析専門組織を率いた筆者。現在は滋賀大学データサイエンス学部で教鞭をとり、約25年かけてたどり着いたデータドリブン思考の重要性を示す。

お買い求めはこちらから

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 河本薫「現場の能力を引き出すデータ分析の6つの型」『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』2019年6月号、ダイヤモンド社

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)