-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

※前回の記事「リソース・ベースト・ビューの基本的な考え方」はこちら

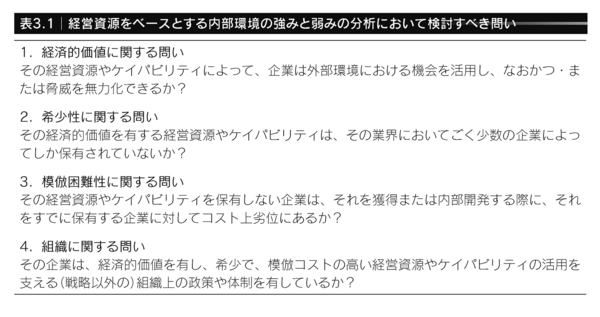

VRIOフレームワーク

リソース・ベースト・ビューを活用すれば、企業が保有するさまざまな経営資源やケイパビリティを把握したり、それぞれが持つ競争上のポテンシャルを分析するツールを構築できる。そして、これらのツールを用いれば、企業の内部環境における強みや弱みを把握できる。内部環境分析を行う際の主要なツールが、VRIOフレームワークである(注1)。

VRIOフレームワーク(VRIO framework)におけるVRIOの4文字は、それぞれ、ある経営資源やケイパビリティの競争上のポテンシャルを分析するうえで企業が検討すべき4つの「問い」の頭文字からきている。経済的価値(Value)に関する問い、希少性(Rarity)に関する問い、模倣困難性(Inimitability)に関する問い、組織(Organization)に関する問いである。表3.1にはこの4つの問いがまとめてある。

経済的価値(V)に関する問い

経済的価値に関する問い(question of value)とは、「その経営資源やケイパビリティによって、企業は外部環境における機会を活用し、なおかつ/または脅威を無力化できるか」である。ある企業の答えが「イエス」であれば、その経営資源やケイパビリティには価値があり、その企業の強みであると言える。ある企業の答えが「ノー」であれば、その経営資源やケイパビリティは弱みである。

したがって、経営資源やケイパビリティ自体に価値が内包されているのではない。経営資源やケイパビリティは、企業の競争上のポジションを向上させる限りにおいて価値を持つ。つまり、ある経営資源やケイパビリティがある市場では「強み」になりながら、他の市場では「弱み」であることもあり得る。

価値ある経営資源と企業パフォーマンス

ある企業の経営資源やケイパビリティが、実際に外部環境における機会の活用や脅威の無力化につながっているかを判断することは、必ずしも容易ではない。それを判断するには企業の事業運営に関する詳細な情報が必要だが、それを手に入れることが難しい場合もある。また、ある経営資源やケイパビリティが外部環境における脅威や機会に与える影響は、かなり時間を経ないと完全には表面化しない可能性もある。

ある経営資源やケイパビリティが機会や脅威に影響を与えているかを把握する1つの手段は、その経営資源やケイパビリティを用いたことによる売上げやコストへの影響を検証することである。一般的に、自社の経営資源やケイパビリティを用いて機会の活用や脅威の無力化を達成した企業は、それを達成していない時に比べ、売上げが増加したり、正味コストが低下したり、またはその両方を実現する。

言い換えれば、ある企業が自社の保有する経営資源やケイパビリティは、その企業がそれらを用いて機会を活用したり脅威を無力化したりし始めた時に、売上げの増加、コストの低下、またはその両方として、その価値を示現する。

経済的価値(V)に関する問いを実際に適用してみる

多くの企業は、経済的価値に関する問いに対して「イエス」と言えるような成果を残してきた。このことはつまり、多くの企業は機会の活用や脅威の無力化に利用可能な経営資源やケイパビリティを持っており、それを実際に使い、売上げの増加や正味コストの低下を実現していることを意味する。

たとえばソニーは創業以来、小型電子製品の設計、製造、販売において多くの経験を積んできた。ソニーはこうした経営資源やケイパビリティを利用し、ビデオゲーム、デジタルカメラ、コンピュータ・周辺機器、ハンドヘルドコンピュータ、家庭用AV機器、携帯音楽プレーヤー、カーオーディオなど、さまざまな分野において機会を活用してきた。

3Mは、サブストレート(substrates、化学分野での基体。接着基面のこと)、コーティング用素材、接着剤などにおける経営資源やケイパビリティ、ならびにリスクテイクや創造性を重んじる企業文化を利用し、メンディングテープやポスト・イットなどのオフィス用品において機会を活用してきた。このように、ソニーや3Mは、それぞれが保有する経営資源やケイパビリティ(特定分野における技術力、創造性を重んじる企業文化)によって、新たな機会に反応したり、場合によっては新たな機会を自ら生み出したりしてきた(注2)。

他方、経済的価値に関する問いの答えが「ノー」と言わざるを得ないような企業もある。たとえば、2008年にはアービーズ(Arby’s)が23.4億ドルでウェンディーズを買収し合併した。しかし、相乗効果によって両社のファストフード事業を改善するという狙いはかなわず、2011年にはその統合会社はアービーズを売却した。また、バンク・オブ・アメリカ(Bank of America)は、2008年に25億ドルで住宅ローン会社のカントリーワイド(Countrywide)を買収した。しかし、カントリーワイドは結局、同年発生した金融危機の渦中に巻き込まれ、バンク・オブ・アメリカは400億ドルの損失をこうむった。

イーベイ(eBay)は、2005年に26億ドルでスカイプ(Skype)を買収したが、2009年には19億ドルで同社を売却し、たった4年で7億ドルもの企業価値を消滅させてしまった。さらに、次世代型のメディア企業に生まれ変わることを狙ったAOLは、2000年に1600億ドルでタイムワーナー(Time Warner)を買収した。しかし、タイムワーナーは2002年に、合併の際に生じたのれん資産のうち900億ドルを損失計上し、2009年になるとAOLとの合併を解消した。これらはすべて、企業が経営資源やケイパビリティの価値を高めて顕在化しようとしたものの、失敗に終わった例と言える(注3)。

バリューチェーン分析による価値ある経営資源やケイパビリティの特定

ある企業の管理下にある経営資源やケイパビリティのうち、どれに価値があるかを知る1つの手段は、その企業のバリューチェーンを分析することである。バリューチェーン(value chain、付加価値連鎖)とは、製品やサービスを開発し、生産し、販売するために行う一連の事業活動である。バリューチェーン上の個々の段階で、企業が活動を展開する際に利用または組み合わせるべき経営資源やケイパビリティは異なる。

また、バリューチェーン上のどの活動を選択して従事するかは、企業によって異なるため、各企業は異なる経営資源やケイパビリティを獲得することになる。これは、複数の企業がすべて同じ業界で活動していても起こり得る。したがって、バリューチェーン上のどの活動を選択するかは、企業がとる戦略にも影響を与える。

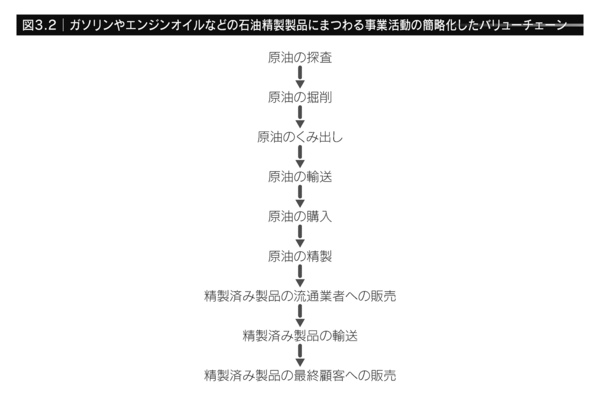

例として石油業界を考えてみよう。図3.2は、原油をガソリンなどの消費財に変換するうえで実行しなければならないすべての事業活動を簡略化し、リストアップしたものである。それらの事業活動とは、原油の探査、原油の掘削、原油のくみ出し、原油の輸送、原油の購入、原油の精製、精製済み製品の流通業者への販売、精製済み製品の輸送、精製済み製品の最終顧客への販売である。

これらのうち、石油業界のどの段階で活動するかの選択は、個々の企業によって異なる。したがって、同じ石油業界のなかにあっても、非常に異なる経営資源やケイパビリティを有する企業が存在する。たとえば、原油の探査には大きなコストがかかるので、潤沢な財務資源が必要である。それ以外にも、採掘地へのアクセス(物的資源)、膨大な科学的・技術的知識の適用(人的資源)、リスクテイクや原油探査への組織的なコミットメント(組織資源)が必要である。石油業界のこのステージで活動する企業が持つ経営資源やケイパビリティは、たとえば精製済み製品を最終顧客に向けて販売する企業のそれとは大きく異なるだろう。

また、石油業界の小売段階での成功に必要なのは、まず販売拠点(店舗やガソリンスタンド)である。そして販売拠点を築くには大きなコストがかかるため、財務資源や物的資源が求められる。また、販売拠点を運営するには販売スタッフ(人的資源)が必要であり、広告などを通して製品を売り込むには創造性を重んじる姿勢(組織資源)が必要である。

しかし、バリューチェーン上の同じ活動を行っている企業同士であっても、その活動へのアプローチは大きく異なることがあり、やはりそれに関連して築き上げる経営資源やケイパビリティが大きく異なってくることもある。たとえば、ある2社がいずれも精製済み製品の最終顧客への販売を行っているとしよう。この場合、一方の企業が自社所有の小売チャネルのみで販売し、もう一方の企業は自社所有でないチャネルのみで販売することも考えられる。よってこの2社は、人的資源や組織資源が類似していても、財務資源や物的資源は大きく異なると考えられる(注4)。

バリューチェーン分析を行えば、企業の経営資源やケイパビリティを分解してとらえることができる。たしかに、ある企業の経営資源やケイパビリティの全体的特徴を評価することも可能だが、通常は企業が取り組んでいる個々の事業活動が、財務資源、物的資源、人的資源、組織資源のそれぞれに対してどのように関わっているかを考えるほうが有益である。これを把握すれば、潜在的な競争優位の源泉がどこにあるかをより詳細に分析できる。

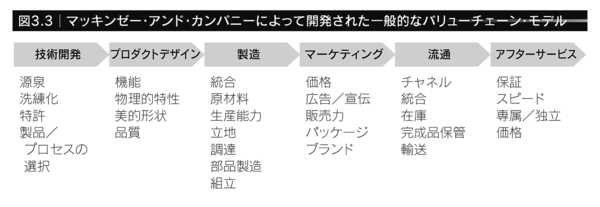

このタイプの分析は、ある企業の財務的、物的、人的、組織的な経営資源やケイパビリティを把握する際に大変役立つことから、いくつかの一般的なバリューチェーン・モデルが開発されている。その1つは、コンサルティング会社のマッキンゼー・アンド・カンパニー(McKinsey and Company)によって開発されたものであり、図3.3に提示した(注5)。比較的シンプルなこのモデルによれば、企業による経済的価値の創出にはほとんどの場合、次の6つの活動が関わってくる。技術開発、プロダクトデザイン、製造、マーケティング、流通、アフターサービスである。企業は、このうちの1つまたは複数の組み合わせにおいて特別な能力を築き上げる可能性がある。

【関連記事】

生成AI時代に何が競争優位の源泉になるのか──【対談】ジェイ B. バーニー×入山章栄

リソース・ベースト・ビューの基本的な考え方

[著者]ジェイ B. バーニー 、ウィリアム S. ヘスタリー

[翻訳者]岡田正大

[内容紹介]戦略の本質は何か。競争優位とは何か。企業の成功をいかに持続させるか。世界的経営学者ジェイ B. バーニーらによる競争戦略を超えた戦略論の金字塔。欧米MBA校の人気テキスト。従来の競争戦略を中心とした戦略論に、リソース・ベースト・ビュー(経営資源に基づく戦略論)の概念を統合。企業の目的から戦略の本質を明確に定義づけ、成功するための戦略を解説する。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

[著者]ジェイ B. バーニー 、ウィリアム S. ヘスタリー

[翻訳者]岡田正大

[内容紹介]米国ビジネススクールの人気テキスト、新版!事業戦略をどう立案して、成果を上げるか。VRIOフレームワークの解説から応用まで、みっちり解説。 理論を使いこなして、競争に勝ち、業績を上げる。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

[著者]ジェイ B. バーニー 、ウィリアム S. ヘスタリー

[翻訳者]岡田正大

[内容紹介]MBAの教科書、決定版!米国&日本のビジネススクールの人気テキスト、18年ぶりの改訂新版!

VRIOフレームワークの解説から応用まで、みっちり解説。 リソース・ベースト・ビューの視点で、「全社戦略」を徹底解説。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

【注】

1)Barney, J. (1991). “Firm resources and sustained competitive advantage.” Journal of Management, 17, pp. 99-120を参照。

2)ソニーについての議論は、Schlender, B. R. (1992). “How Sony keeps the magic going.” Fortune, February 24, pp. 75-84および、作者不詳 (1999). “The weakling kicks back.” The Economist, July 3, p. 46を参照のこと。また、Krogh, L., J. Praeger, D. Sorenson, and J. Tomlinson (1988). “How 3M evaluates its R&D programs.” Research Technology Management, 31, pp. 10-14を参照。

3)Anders, G. (2002). “AOL’s true believers.” Fast Company, July pp. 96+; Karnitschnig, M. (2006). “That’s all, folks: After years of pushing synergy, Time Warner, Inc. says enough.” The Wall Street Journal, June 2, A1+; www.cnbc.com/2009/12/29/top-ten-best-(andworst)-mergersof-all-time (accessed January 6, 2017).

4)“AIDS in Africa.” British Medical Journal, June 1, p. 456; Friedman, J. S. (2003). “Paying for apartheid.” Nation, June 6, pp. 7+; Lee, L. (2000). “Can Nike still do it?” BusinessWeek, February 21, pp. 121+.

5)Grant, R. M. (1991). Contemporary strategy analysis. Cambridge, MA: Basil Blackwellを参照。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)