-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

ナラティブ戦略の重要性

本連載の目的は、日本企業がどのように商品やサービスの付加価値を高めることができるかを論じることだった。課題は、日本企業が「安くて品質がよい」令和のメイド・イン・ジャパンのイメージから脱却することだ。とりわけ、円安が日本経済の長期的な特徴として定着しつつあるいま、高付加価値の重要性は増している。

筆者らは、高付加価値化を実現する方策の一つとして、「ナラティブ戦略」に注目した。企業の歴史は単なる過去の記録ではなく、生産される商品の独自性を示すコンセプトを構築するための資源であることを、数多くの事例を通じて示してきた。歴史的ナラティブを経営に取り込み、商品の価値として結晶させることが、ナラティブ戦略の本質である。この点において、欧州企業、特にラグジュアリー産業の企業は、歴史を語り継ぐことで最も効果的にナラティブ・マネジメントを実践している。本連載で紹介してきたさまざまな事例は、この手法を明確に示している。

一方、多くの日本企業は、歴史をナラティブを構築するための有用な資源として経営に活かす方法を見出すのに苦労している。最終回となる今回は、本連載の締めくくりとして、この困難さの背景を整理しながら、今後の可能性を探っていきたい。

デザイン経営から見た歴史的ナラティブの構築

多くの日本企業が、自社製品に高付加価値を与えるために歴史的なナラティブを活用することに苦労している背景には、「デザインマネジメント」の課題がある。日本企業は、高品質な製品を低コストで製造することには長けているが、コンセプトのアイデアを構想し、練り上げていくことを苦手とする傾向がある。

進化論的な視点に立ったデザインマネジメントに関する学術研究は、欧州企業が「ものづくり」から「夢づくり」へとシフトした経緯を読み解くのに役立つ※1。

企業にとってのデザインの役割は時代とともに変化してきた。つまり、製品の物理的な形状や技術的特性に重点を置いた「有形デザイン」から、ブランドや企業の価値を体現する製品の開発を重視する「無形デザイン」へと移行したのだ。

この変化により、企業は生産コストの削減に重点を置いた戦略から脱却し、独自性を伴ったより競争力を高める戦略を採用することで、製品に高付加価値を与えることが可能になった。

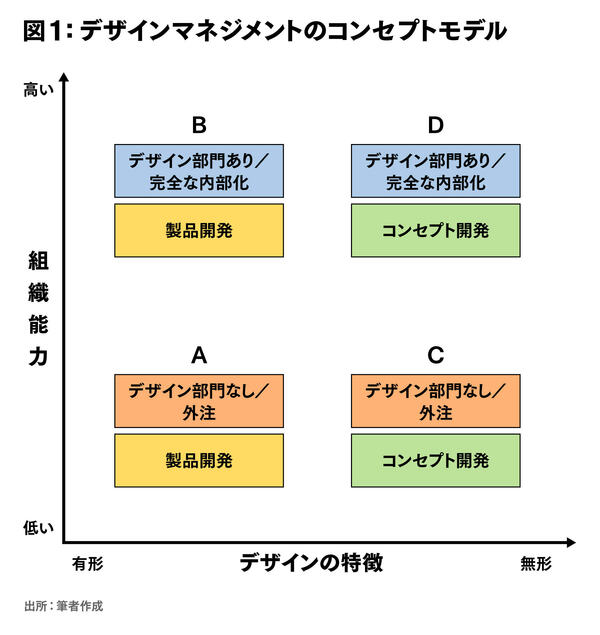

図表1は、デザイン経営に関する最も重要な文献を踏まえ、デザイン機能の変化のプロセスを整理したものである。2つの主な焦点は、企業内の組織的なデザイン能力(縦軸)と、デザイン活動の性質(横軸)だ。デザイン活動を内部化し、抽象的なコンセプトの創出に取り組むこと(D)が、高付加価値の創出につながる。本連載で取り上げてきたナラティブ戦略は、一般的にこの領域に該当する。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)