-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

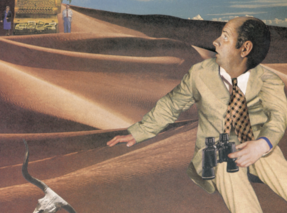

事業分割は剪定作業

リンゴ栽培の名人は、枯れ枝や弱った枝があればこまめに断ち落とし、果樹全体を健康に保つ。そして、元気な枝でも陽の光をさえぎり、樹全体の成長を妨げていれば、それにも欠かさずハサミを入れる。実が成り始めると、十分熟すよう、順調に育っている実の一部を間引く。このように丹念な剪定作業があって、初めて最高の収穫が得られる。

この話には、マネジャーが心すべき教訓が述べられている。ほとんどの企業は、既存事業の改善は言うまでもなく、買収や新規事業の立ち上げにはかなりの時間と労力を払っているものの、こと事業分割となると進んで努力することは少ない。

しかし、リンゴの樹の剪定と同じように、定期的に事業(健全なものでさえ)を処分すれば、残りの事業部門が完全に力を発揮でき、全体の成長力を底上げできる。

事業分割の利点を熟知している経営者もいないではない。たとえば、ゼネラル・エレクトリック(以下GE)の企業戦略では、M&A(買収・合併)とまったく同じウエートが事業分割にも置かれていた。ジャック・ウェルチはCEO(最高経営責任者)となった最初の4年間で、実に117の事業を削った。それは、GEの総資産の20%に当たる規模である。

また、現在シティグループのCEOを務めるサンフォード・ワイルは、90年代にトラベラーズ・グループのトップであった時、11の大きな事業分割を断行した。そして最近でもトラベラーズ・プロパティ・カジュアルティ(損害保険)事業をシティグループからスピンオフさせる計画を発表している。

特殊包装会社パクティブのCEO、リチャード・ワムボールドは、99年以降6つの事業を事業分割し、浮いた資金でバランスシートを改善すると共に、成長性が見込まれる分野に再投資していった。

パーキンエルマーのCEO、グレッグ・サミーは、事業分割と買収をうまく組み合わせて事業構成を一新し、利益率の低い政府関連サービス企業を、イノベーション力を備えたハイテク企業へと脱皮させた。